Понятие профессиональной готовности вводится в педагогику в 70-е годы. В общем, теоретическом плане данная проблема исследуется М. И. Дъяченко, К. М. Дурай-Новаковой, Л. А. Кандыбовичем, Н. В. Кузьминой, Ю. Н. Кулюткиным, В. А. Сластёниным, А. И. Щерковым и др.

В педагогике "готовность" рассматривается как интегральное, профессионально-значимое качество личности учителя, представляющее собой систему взаимосвязанных структурных компонентов, включающих личностные (профессиональные мотивы и интересы) и процессуальные (профессиональные знания и умения) аспекты (К. М. Дурай-Новакова, В. А. Сластёнин, И. М. Яковлева и др.)

Ряд исследователей (В. П. Беспалько, М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович, К. М. Дурай-Новакова, Е. Г. Шаин и др.) рассматривают профессиональную готовность как качество (профессиональное) личности со сложным структурным образованием и профессиональной направленностью.

1. B. П. Беспалько исследует готовность как качество личности, которое наиболее полно проявляется в диагностируемом признаке "Готовность к…". Например: Качество личности "Трудолюбие" наиболее полно проявляется в диагностируемом признаке "Готовность к трудовой деятельности". Этот признак автор считает исходным. Готовность к трудовой деятельности означает, что всегда при возникновении трудовой ситуации человек, обладающий этим качеством, включается в нее непроизвольно, без напоминаний и, тем более, приказаний (20).

2. М. И. Дьяченко и Л. А. Кандыбович рассматривают готовность как важное профессиональное качество личности, готовность как психологическое образование, которое включает в себя: а) положительное отношение к профессии, достаточно устойчивые мотивы деятельности; б) адекватные требования профессиональной деятельности к чертам характера, способностям, проявлениям темперамента; в) необходимые знания, навыки, умения; г) устойчивые профессионально важные особенности восприятия, памяти, внимания, мышления, эмоциональных, волевых процессов и т. д. (49, с. 278).

3. К. М. Дурай-Новакова характеризует профессиональную готовность студентов как сложное структурное образование, "ядро которого составляют положительное отношение студентов к учительской профессии, достаточно устойчивые и далекие мотивы педагогической деятельности, наличие профессионально значимых качеств личности, определенная совокупность профессионально-педагогических знаний, а также определенный опыт применения их на практике" (46, с. 51–59).

4. Е.Г. Шаин считает, что готовность выпускника педагогического вуза к профессионально-педагогической деятельности – это проявление свойств личности с направленностью на педагогическую деятельность, "…которое выражается в наличии у выпускников педагогических способностей, суммы знаний, навыков, умений, убеждений, ценностных ориентации и других нравственных и психологических качеств" (46).

Существует другая точка зрения, сторонники которой рассматривают готовность к профессиональной деятельности как психическое состояние. "Готовность как психическое состояние – это "настрой", актуализация и приспособление возможностей личности для успешных действий в данный момент. Готовность как психическое состояние личности будущего учителя – это его внутренняя настроенность на определенное поведение при выполнении учебных и трудовых задач, установка на активные и целесообразные действия. Состояние готовности ("настрой") включает следующие компоненты: а) познавательные (понимание профессиональных задач, оценка их значимости, значение способов решения, представления о вероятных изменениях трудовой обстановки); б) эмоциональные (чувство профессиональной чести и ответственности, уверенность в успехе, воодушевление); в) мотивационные (потребность успешно выполнить первые трудовые задачи, интерес к процессу их решения, стремление добиться успеха и показать себя с лучшей стороны); г) волевые (мобилизация сил, преодоление сомнений)" (46, с. 278).

Этой точки зрения придерживается А. А. Найн, который под коммуникативной готовностью к обучению в высшей школе понимает "особое стояние психики личности студента, которое выражается в установке его сознания на реализацию конструктивных взаимоотношений с педагогами и сверстниками с целью согласования общих усилий, направленных на достижение социально значимых результатов педагогического процесса" (136, с. 8).

Все точки зрения на готовность учащихся к профессиональной деятельности находятся в единстве и взаимодополняют друг друга. Ряд исследователей рассматривают готовность к профессиональной деятельности как сформированностъ ряда умений. "Умение – навык в каком-либо деле. Уметь – обладать способностью делать что-нибудь" (147). К. М. Левитан рассматривает умение как "сложное интегративное образование, динамическая система качеств личности, обеспечивающая успешность формирования и выполнения творческих действий, то есть эвристических решений задач в различных ситуациях" (104, с. 69).

Мы полагаем, что обе точки зрения на готовность учащихся к профессиональной деятельности находятся в единстве и дополняют друг друга. В нашем исследовании мы придерживаемся той точки зрения, в которой понятие "готовность" рассматривается как интегративное качество личности.

Исходя из этого, под готовностью будущих учителей начальной школы к профессионально-педагогическому общению мы понимаем готовность, представляющую собой интегративное качество личности, характеризующееся гуманистической направленностью и включающее в себя мотивацию к профессионально-педагогическому общению, систему психолого-педагогических знаний теории общения, умения строить общение в профессионально-педагогической сфере деятельности и систему эмоционально-оценочного отношения к профессионально-педагогическому общению.

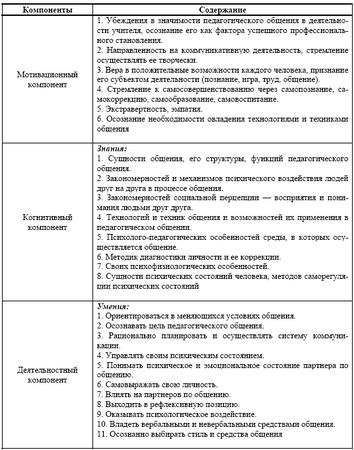

Вышеизложенное позволяет констатировать тот факт, что в зависимости от цели исследования ученые выделяют те или иные компоненты готовности. В нашем исследовании мы соотнесли структуру педагогического общения со структурой готовности и, соответственно, выделили следующие компоненты готовности к профессионально-педагогическому общению: а) мотивационный (воля, эмоции, мотивы, потребности, установки, ценностные ориентации), отражает психологическую готовность будущих учителей к профессионально-педагогическому общению; б) когнитивный (единства методологических, теоретических и методических), отражает теоретическую готовность будущих учителей к профессионально-педагогическому общению; в) деятельностный (комплекс профессиональных умений и качеств), отражает практическую готовность будущих учителей к данному виду деятельности (табл. 2).

Таблица 2

Компоненты готовности будущих учителей начальной школы к профессионально-педагогическому общению

Для формирования готовности у будущих учителей начальной школы к профессионально-педагогическому общению необходимо наличие комплекса педагогических условий и разработанных на их основе методических механизмов эффективности их реализации в процессе профессиональной подготовки. Раскрытию этих задач посвящены следующие параграфы.

1.3. Комплекс педагогических условий формирования готовности будущих учителей начальной школы к профессионально-педагогическому общению

Целью данного параграфа является выделение и теоретическое обоснование комплекса педагогических условий формирования готовности будущих учителей начальной школы к профессионально-педагогическому общению.

Прежде чем говорить о комплексе педагогических условий формирования готовности будущих учителей начальной школы к профессионально-педагогическому общению остановимся на таком понятии, как "формирование".

"Формировать – 1) образовывать, составлять; 2) придавать чему-либо форму, вид, законченность…" (183, с. 549). Близкое по значению слову "формирование" является "становление", которое трактуется как "возникновение, образование чего-нибудь в процессе развития" (147). Процесс развития характеризуется переходом от одного состояния к другому, более совершенному. В нашем случае речь идет о переходе от одного уровня готовности учителей к профессионально-педагогическому общению к другому, более высокому. Таким образом, формирование – это целенаправленное влияние всей системы профессионального образования на становление готовности будущих учителей к профессионально-педагогическому общению, которая в своем развитии проходит три этапа развития: начальный, основной и завершающий.

В соответствии с положениями гуманного образования, главная цель профессиональной подготовки – это формирование готовности будущего учителя к педагогической деятельности, в том числе, и к профессионально-педагогическому общению в опоре на индивидуальные потребности, способности и возможности студентов. Г. Н. Сериков, выделяя одно из основных направлений в педагогике, которое опирается на естественное развитие человека, считает, что "Роль педагога, учителя, фасилитатора в данном случае сводится к созданию условий, в которых человек, получающий образование, мог бы удовлетворить свои душенные, духовные и образовательные потребности. Такой подход предполагает не руководство образованием учащихся, а сопровождение образованию" (180, с. 120).

Таким сопровождением могут стать педагогические условия. На это обращают внимание видные отечественные педагоги Ю. К. Бабанский, Г. И. Вергелес, М. Е. Дуранов, Ю. П. Сокольников, Н. М. Яковлева и др. Они отмечали, что система подготовки будущих учителей к педагогическому общению в рамках учебно-воспитательного процесса вуза может функционировать и развиваться только при наличии определенных условий.