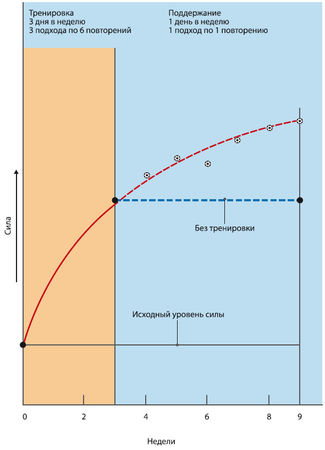

Рис. 6.5. Сохранение мышечной силы после тренировки (M. L. Foss, S. J. Keteyian, 2008)

Гипертрофия. Увеличение поперечника мышцы, являющееся результатом выполнения силовых тренировочных программ, определяется в основном ростом площади поперечного сечения отдельных мышечных волокон. Такое увеличение диаметра волокна называется гипертрофией. Цель развивающих силу тренировочных программ заключается в повышении диаметра мышечных волокон. Гипертрофия медленных мышечных волокон редко превышает увеличение площади поперечного сечения имеющихся в мышце быстрых волокон.

По мнению исследователей, изучающих механизмы влияния силовых тренировок на мышечную ткань (M.H. Stone et al., 2007; А.В. Самсонова, 2011), гипертрофия отдельных мышечных волокон зависит от следующих факторов:

1. Увеличение числа и размера миофибрилл в мышечном волокне.

2. Повышение тотального содержания контрактильного белка.

3. Увеличение плотности укладки капилляров в волокне.

4. Повышение количества и прочности соединительной и сухожильной тканей.

Есть основания полагать, что первые три фактора вносят наибольший вклад в вызываемую силовой тренировкой гипертрофию мышц. Увеличение числа капилляров в волокне, вероятно, в большей степени определяет повышение мышечной выносливости. С другой стороны, имеются данные об увеличении капиллярных эндотелиальных клеток под влиянием 5-недельной интенсивной силовой тренировки.

Продольное расщепление мышечного волокна, обнаруженное у систематически тренируемых (поднимание веса) животных, представляет интересный феномен и требует комментариев. Существенное увеличение размера мышцы в результате расщепления волокон в процессе силовой тренировки вызывает некоторое сомнение. Так, сообщалось о росте числа волокон у кошек на 20 % под влиянием 34-недельной силовой программы, предусматривающей 5 тренировок еженедельно (W.J. Gonyea et al., 1980). Расщепление волокон в этом случае обусловлено, по-видимому высокой интенсивностью тренировочной программы. Наблюдаемое в опытах на животных (мыши, кошки) расщепление волокон не подтверждено при исследовании влияния силовой тренировки на мышцы человека.

Функционально-структурные изменения в мышечных волокнах. В процессе реализации силовых тренировочных программ наблюдаются следующие функциональные и композиционные изменения волокон в скелетных мышцах:

1. Увеличение содержания креатина, фосфокреатина, АТФ и гликогена.

2. Повышение активности гликолитических ферментов (фосфофруктокиназы, фосфорилазы и гексокиназы).

3. Статистически значимое, но небольшое по величине, повышение активности ферментов дегидрогиназы и сукцинатдегидро-гиназы.

4. Уменьшение плотности митохондрий вследствие увеличения размера миофибрилл и объема саркоплазмы.

5. Селективная гипертрофия волокон типа II по отношению к площади волокон типа I.

6. Превращение волокон типа ПВ в волокна типа ПА при силовых тренировках и выполнении тренировочных программ, направленных на развитие силовой выносливости.

На основе описанных выше изменений можно сделать следующие заключения. Во-первых, функциональные изменения в мышечных волокнах малы. Следовательно, есть основания для предположения о существовании других изменений в деятельности организма, которые также определяют улучшение мышечных функций в результате силовой тренировки. Во-вторых, очевидно, что высокий процент содержания в мышце волокон типа II является предпосылкой для максимального прироста силы под влиянием силовых тренировочных программ. Это вытекает из наблюдаемой избирательной гипертрофии волокон типа II, которая отражает их преимущественное использование при реализации силовой тренировочной программы.

Значение ЦНС в развитии мышечной силы. Ранее рассмотрены изменения непосредственно в самой мышечной ткани. Нет сомнения в том, что произвольное мышечное сокращение регулируется структурами центральной нервной системы. Сведения о первоначальном приросте мышечной силы в результате формирования и реализации более совершенной двигательной программы уже свидетельствуют о значении нервной системы в повышении силовых возможностей человека. Имеются данные для утверждения о том, что изменения в ЦНС действуют как стимул для повышения силы и силовой выносливости. Так, в процессе длительных силовых тренировок могут модифицироваться механизмы спинального торможения мотонейронов скелетных мышц, обеспечивающих выполнение соответствующего двигательного действия.

Другими доказательствами значения ЦНС в развитии мышечной силы являются хорошо документированные проявления чрезвычайной мышечной силы при экстремальных обстоятельствах, таких как страх или борьба за жизнь. Подобные проявления силовых способностей могут быть интерпретированы как свидетельство того, что в обычных условиях ЦНС может тормозить активность всех двигательных единиц скелетной мышцы или групп мышц. При экстремальных обстоятельствах такое торможение может быть устранено, и поэтому способны быть активированы все двигательные единицы. Понижение тормозного влияния ЦНС с сопутствующим увеличением силы может также рассматриваться как свидетельство того, что умеренных изменений возможно достигнуть с помощью силовых тренировочных программ. Эффекты такого тренировочного воздействия могут быть отражены в комбинации нейронального рефлекторного облегчения и устранения рефлекторно-опосредованного торможения моторных нейронов на уровне спинного мозга. Каждое изменение может являться результатом расширения вовлекаемого в работу мотонейронного пула (M. Ekblom, 2010). Такое расширение способно привести к увеличению максимальных силовых способностей независимо от изменений в самой мышце.

Имеются и другие сведения, поддерживающие мнение о том, что первоначальные изменения во время силовых тренировочных программ происходят в самой нервной системе. В начальном периоде силовых тренировок происходит совершенствование двигательного навыка, выполняемого в процессе тренировочных занятий. Так, у испытуемых под влиянием 15-дневной силовой тренировки наблюдалось значительное увеличение амплитуды и частоты электромиограммы, записанной при выполнении тренируемого двигательного действия (А.Г. Беляев, 2015). Этот факт свидетельствует о формировании моторной команды, обеспечивающей активацию дополнительного количества двигательных единиц и увеличение частоты их активности. Такие нейрональные изменения сопровождаются только умеренными изменениями контрактильных белков. Увеличение силовых возможностей в более поздние фазы тренировочного процесса происходит преимущественно за счет структурно-функциональных изменений самого мышечного аппарата (M.H. Stone et al., 2007).

Глава 7

Дополнительные методы развития мышечной силы

Помимо педагогических средств, в силовой подготовке спортсменов используются и различные стимуляционные методы (С.А. Полиевский, 2006). К ним можно отнести: биомеханическую стимуляцию мышц, электрическую стимуляцию мышц и периферических нервов и электромагнитную стимуляцию мышц. В практике силовой подготовки перечисленные выше методы рассматриваются как дополнительные (вспомогательные).

Методика повышения физических качеств у здоровых лиц посредством биомеханической стимуляции мышц была разработана профессором В.Т. Назаровым (1986). Следует отметить, что В.Т. Назаров не только сумел создать конструкцию такого стимулятора, но и добился его серийного производства. Биомеханический стимулятор генерирует вибрационные стимулы, регулируемые по частоте и амплитуде. Дозированное воздействие вибрации осуществляется вдоль мышечных волокон и приводит к увеличению кровоснабжения стимулируемых мышц. Экспериментально доказано, что биомеханическая стимуляция мышц с определенной частотой и амплитудой воздействия увеличивает силу скелетных мышц (E. Tankisheva et al., 2015). Детальное описание развития физических качеств с помощью биомеханической стимуляции дано в книге В. Т. Назарова (1986).

В 1970-80-е годы особое внимание исследователей привлекала идея использования электростимуляции для развития физических качеств человека (Я.М. Коц, 1971; Я.М. Коц, В.А. Хвилон, 1971; И.П. Ратов, 1979; В.А. Мартьянов, 1983). Разработанная и экспериментально подтвержденная силовая программа развития мышечной силы (Я.М. Коц, В.А. Хвилон, 1971) состояла из 10-минутной процедуры, на протяжении которой тренируемые мышцы стимулировались в изометрическом режиме 10 раз по 10 с с 50-секундными перерывами между раздражениями (сокращениями). Длительность электростимуляционной тренировки составляла 10 и более дней. Стимуляция осуществлялась прямоугольными импульсами с частотой 50 Гц. В случае применения тренировки для нескольких мышечных групп воздействие на мышцы проводилось путем их последовательного чередования. Такая тренировка обеспечивала быстрый и очень значительный прирост силы стимулируемых мышц. В среднем после 10 электростимуляционных тренировок, проводимых ежедневно или через день, прирост максимальной произвольной силы составлял около 20 %, после 15 тренировок – около 30 %, после 20 тренировок – 40 % и более. Дальнейшее продолжение таких тренировок не вызвало заметного прироста мышечной силы.

Кроме развития произвольной мышечной силы, электростимуляционная тренировка повышала и скорость сокращения мышц. Скоростные свойства максимально возрастали уже после 10–15 тренировок. Достигнутые эффекты сохранялись на протяжении нескольких месяцев.