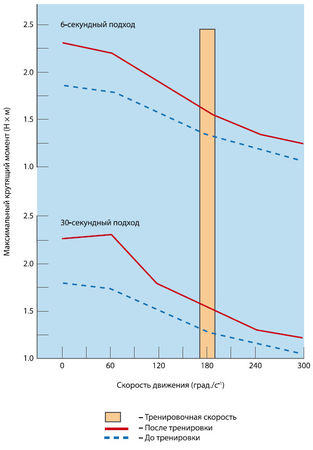

Рис. 6.1. Прирост силы под влиянием 7-недельной изокинетической тренировочной программы (M.L.Foss, S.J. Keteyian, 2008)

Увеличение силы для сгибания в колене (и разгибания, хотя это и не показано на рис. 6.1) было одинаковым в мышцах ноги, тренированной 6-секундными реализациями работы, и для ноги, тренированной 30-секундными реализациями.

Мышцы каждой ноги тренировались в целом по 60 с в день, 4 раза в неделю, в течение полных семи недель. Следовательно, суммарное тренировочное время всей программы составляло 28 мин. Это показывает, что для повышения мышечной силы посредством изокинетических сокращений не нужен большой объем тренировки.

Каждая из тренировочных программ вызвала одинаковые приросты силы на равной или более низкой скорости движения, но не превышающей скорость, с которой проводилась тренировка – 180° в секунду. Такая "специфичность скорости" имеет практическое значение для спортсменов, поскольку указывает, что спортивная силовая тренировка должна проводиться на скоростях, приближающихся или превосходящих имеющие место в основной (соревновательной) спортивной деятельности. Результаты, представленные на рис. 6.2, очень хорошо согласуются с описанными выше данными.

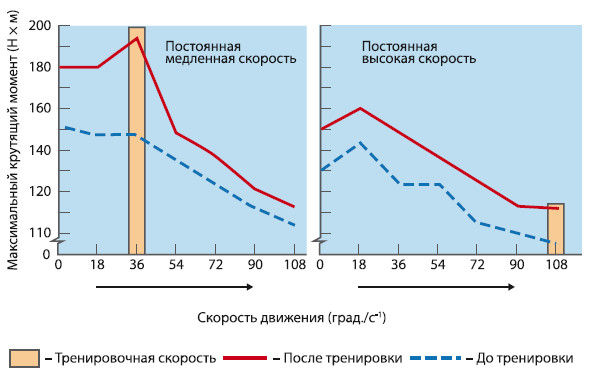

Рис. 6.2. Прирост силы под влиянием изокинетических упражнений, выполняемых с различной скоростью (M.L.Foss, S.J. Keteyian, 2008)

Изокинетическая программа, используемая в этом случае, включала продолжительный 2-минутный период сгибаний и разгибаний в коленном суставе с постоянной медленной скоростью 36° в секунду или с постоянной высокой скоростью 108° в секунду. Испытуемые тренировались 3 дня в неделю в течение полных 6 недель. Вновь отмечена "специфичность скорости", т. е. улучшение силы при сгибании-разгибании колена проявляется только на скорости движения, равной или более медленной, чем "тренируемая скорость". Низкоскоростная тренировка на велоэргометре (50 об./мин) привела к улучшению только медленно-скоростных изокинетических силовых показателей (I. Tabata et al., 1990). У велосипедистов, выполнявших 6-недельную высокоинтенсивную аэробную интервальную тренировочную программу (ритм равен 70–80 об./мин) наблюдался прирост в изокинетической силе мышц ноги, но только в сокращениях с низкой скоростью (D.T. Martin et al., 1994).

Полное тренировочное время программы, иллюстрируемой на рис. 6.2, равнялось 36 мин. за 6 недель. Прирост силы сопоставим по величине с тем, что был получен при 28-минутной тренировочной программе за 7 недель. Этот факт подчеркивает, что объем тренировки может являться не самым важным условием при проведении изокинетической тренировки. Изложенные выше сведения подтверждены и уточнены при исследованиях студентов университета (E.F. Coyle et al., 1981), женщин (K. Adeyanju et al., 1983), подростков мужского пола (M.J. Smith, P. Melton, 1981)

Многие тренеры положительно восприняли идею изокинетической тренировки и создали специфические программы силовой подготовки, базирующиеся в основном на мышечных сокращениях изокинетического типа. Известно, что пловцы сокращают мышцы своих рук изокинетически, когда тянут их через воду, поэтому важно, чтобы программы их силовой подготовки на суше были также изокинетически ориентированы (J.E. Counsilman, 1980). Преимущество изокинетической тренировки для пловцов может быть связано с увеличением функциональных возможностей скелетных мышц без чрезмерной гипертрофии (C. Cote et al., 1988).

Другое применение изокинетической тренировки связано с поиском повышения силовых способностей мышц бегунов для снижения чрезмерной пронации стопы в фазе постановки на опорную поверхность (M. E. Feltner et al., 1994). Величина пронации определялась по результатам биомеханического анализа видеозаписей бега на "бегущей дорожке". Изокинетическая тренировка включала 3 подхода из 8 концентрических и эксцентрических сокращений со скоростью 20°, 90° и 180° в секунду для мышечных групп, обеспечивающих инверсию лодыжки. В сравнении с упражнениями, которые обычно используются в реабилитации лодыжки, изокинетическая тренировка была интенсивнее. Исследование показало, что пронация может быть более эффективно понижена изокинетической силовой программой. Это обеспечивает оптимальное давление стопы на опору во время бега (M.E. Feltner et al., 1994).

Для выполнения изокинетических упражнений при проведении научного исследования, клинического тестирования и реабилитации необходимо специальное оборудование. Изготовители оборудования создали многочисленные изокинетические тренажеры (устройства), которые могут быть использованы для развития силы в некоторых видах спорта, таких как легкая атлетика (бег, метания, прыжки), плавание, волейбол, футбол, кикбоксинг. Другие компании создали различные части оборудования для оценки изокинетической силы в процессе реабилитации повреждений.

Плиометрические программы. Плиометрические программы могут рассматриваться как дополнительный тип силовой тренировки. Такие программы тренировки первоначально использовались прыгунами-легкоатлетами, волейболистами и другими спортсменами, которые должны перемещать свое тело против силы гравитации. Плиометрические программы по своей сути занимают промежуточное положение между скоростной и силовой тренировкой. Основным примером плиометрического упражнения может быть двигательное действие, включающее прыжок с платформы вниз, приземление на подошвы ног и последующий "взрывной" прыжок вверх для возврата на платформу. В настоящее время делаются попытки применить концепцию основной плиометрической тренировки к различным соревновательным и рекреационным видам спорта.

Плиометрические упражнения предусматривают стимуляцию сокращения мышц посредством кинетической энергии, аккумулированной при прыжке с высоты и последующем выпрыгивании вверх, а также активацию мотонейронов спинного мозга афферентными импульсами от проприорецепторов мышц ног и сухожилий, генерируемых в моменты резкого удлинения и укорочения рабочих мышц, обеспечивающих выполнение данного движения. Теоретически взрывная мышечная мощность в таких двигательных действиях может увеличиваться, потому что она является комбинацией накопленной энергии и рекрутирования моторных нейронов и связанных с ними мышечных волокон.

Использование плиометрических силовых программ улучшает способность ЦНС спортсмена к эффективному управлению мышцами, проявляющемуся в более упорядоченной их электрической активности, вовлечении в работу большого числа двигательных единиц, синхронизации работы мотонейронных пулов спинного мозга. При выполнении плиометрических упражнений нервномышечные реакции существенно превышают те, что достигаются только за счет произвольного усилия. Эта особенность плиометрических движений обеспечивает их особую эффективность при решении тренировочной задачи повышения мощности усилия в начальной части траектории двигательного действия (Ю.В. Верхошанский, 1988).

В литературе, где описываются разнообразные плиометрические программы, имеются примечания об их повышенной травмоопасности (A.A. Bedoya et al., 2015; A.P. Turner, 2015). Такие программы рекомендуется применять спортсменам, которые обладают высокими координационными способностями и имеют большие силовые возможности и хорошую подвижность в суставах (В.Н. Платонов, 2004).

Сравнение программ. Рассмотренные выше изменения мышечной силы под влиянием конкретных силовых тренировочных программ имеют определенные причины. Дело в том, что при одинаковых параметрах преодолеваемого внешнего сопротивления и отдыха между повторными попытками, сокращения скелетных мышц разного типа обеспечиваются специфическими механизмами и сопровождаются различными функциональными изменениями. Так, эксцентрическое сокращение развивается за счет активности меньшего числа ДЕ и пониженной частоты их импульсации в сравнении с другими типами сокращений (B. Pasquet et al., 2006). При таком сокращении регистрируется более значительная сила на единицу размера мышцы, чем при изометрическом и концентрическом сокращении. Установлено, что эксцентрическое сокращение сопровождается небольшими метаболическими изменениями (F. Bonde-Peterson et al., 1972), более выраженным снижением возбудимости кортико-спинального тракта (G. Abbruzzese et al., 1994; H. Sekiguchi et al., 2003; L. Chye et al., 2010), а также большим подавлением моносинаптической (C. Romano, M. Schieppati, 1987; M. Norlund et al., 2001) и полисинаптиче-ской рефлекторной возбудимости мотонейронов спинного мозга (K. Nakazawa et al., 1997) в сравнении с концентрическим сокращением. Выполнение эксцентрического сокращения приводит к более значительному снижению скорости проведения возбуждения по мышечным волокнам, чем реализация концентрического типа сокращения (H. Pitulainen et al., 2011). Заметим, что большинство сведений в указанных выше публикациях получено в экспериментах с однократным выполнением концентрических и эксцентрических мышечных сокращений. Для расширения представлений о функциональных изменениях моторной системы при произвольных сокращениях различного типа были проведены специальные исследования в НИИ проблем спорта и оздоровительной физической культуры ВЛГАФК (Е.Н. Пивоварова, 2012). Цель этих исследований состояла в изучении возбудимости моторной зоны коры головного мозга и особенностей проявления корковых и спинальных тормозных процессов при выполнении мышечных сокращений различного типа.