Если обратить внимание на величину Е для фталоцианина, то нетруднопонять, почему огромное множество твердых химических соединений не можетбыть использовано в качестве конструкционных материалов. Вообще говоря,мы всегда хотим, чтобы наши конструкции были как можно жестче: колебаниямостов и зданий и без того велики. А если сделать конструкцию из материалас жесткостью фталоцианина, она никуда не будет годиться. Сталь - наиболеежесткий из сравнительно дешевых материалов, и в этом одна из причин ееширокого использования. Пластики, даже армированные стеклопластики, имеютнизкую жесткость, что ограничивает их применение для крупных конструкций.

Прочность

По-видимому, наиболее убедительно в рекламе продаваемой вещи звучатслова "не боится огня" и "не ломается". И хотя почти все мы знаем, чтоавторы рекламы не очень объективны, все же реклама находит адресата, ивсегда можно встретить людей, искренне убежденных в том, что существуют(или, по крайней мере, должны существовать) какие-то действительно неразрушающиесяпредметы. Однако создать такие предметы невозможно, поскольку энергия химическихсвязей не бесконечна, и эти связи имеют определенную прочность. Нужно лишь,надежно закрепив предмет, достаточно сильно на него нажать или потянуть,и он сломается. Вопрос лишь в том, когда.

Следует четко усвоить, что прочность и жесткость не одно и то же. Жесткость(модуль Юнга) показывает, насколько податливым является материал. Прочностьхарактеризуется напряжением, необходимым для того, что бы этот материалразрушить. Печенье - жестко, но непрочно; сталь - и жесткая, и прочная;нейлон - нежесткий, гибкий, но прочный; малиновое желе - и нежесткое, инепрочное. Вряд ли можно ожидать большей информации о свойствах твердоготела, если пользоваться лишь двумя его характеристиками.

Проще всего начать с прочности на разрыв. Это - напряжение, необходимое длятого, чтобы разорвать материал на части, разрушив все межатомные связи вдольповерхности разрыва. Представьте себе стержень, который растягивается вдольоси. Стержень из очень прочной стали может выдержать растягивающее напряжение300 кг/мм. А вот обычный кирпич выдержит лишь 0,4–0,6 кг/мм.Следовательно, прочность материалов, используемых в технике, может изменятьсяпримерно в 1000 раз.

Ниже приведена прочность на разрыв некоторых наиболее часто применяемыхматериалов.

Материал / Прочность, кг/мм

Металлы

Стали

рояльная проволока / 300

высокопрочная сталь / 150

низкоуглеродистая сталь / 40

Чугун

обычный / 7–15

современный / 15–30

Другие металлы

чистый алюминий / 7

сплавы алюминия / 15–60

медь / 15

латуни / 12–40

магниевые сплавы / 20–30

титановые сплавы / 75–150

Неметаллы

древесина, ель

вдоль волокон / 10

поперек волокон / 0,3

стекло (оконное и посудное) / 3–20

хорошая керамика / 3–35

обычный кирпич / 0,5

льняное волокно / 70

хлопок / 35

шелк / 35

паутина / 25

сухожилие / 10

пеньковый канат / 8

кожа / 4

кость / 15

Говоря о прочности, мы обычно имеем в виду прочность на разрыв, хотяматериалы чаще работают на сжатие, чем на растяжение. Казалось бы, еслимы пытаемся прижать атомы один к другому, это не должно вызывать разрушения.Однако разрушение происходит, хотя и представляет собой явление более сложное,чем разрыв. Под действием сжимающей нагрузки материал может ломаться самымразличным образом.

Если мы сжимаем достаточно короткий стержень, на пример подставку, подпоркуили что-нибудь в этом роде, из материала мягкого, пластичного, подобногомеди или мягкой стали, то материал просто растечется в разные стороны,словно пластилин. Если стержень сделан из хрупкого материала (камень, стекло),то при сжатии он разлетится, обратившись в осколки и пыль (иногда это бываетдовольно опасным). Если же вы навалитесь на тонкую трость, она выгнется,а затем сломается пополам - так ведут себя при сжатии любые длинные гибкиестержни и пластинки. Консервная банка под действием большой нагрузки, напримересли на нее наедет автомобиль, сомнется - этот вид разрушения похож напредыдущий. Аналогично разрушаются любые тонкостенные конструкции, какихмного в кораблях, самолетах, автомобилях. Оказалось, что нелегко составитьтаблицу, которая давала бы наглядное представление о "прочности при сжатии".Чтобы определить эту величину, требуются знания и опыт, но, вообще говоря,этой характеристикой лучше не пользоваться.

Между величинами прочности материалов на растяжение и сжатие какого-либоуниверсального соотношения не существует. Отчасти это связано с тем, чтов большинстве случаев трудно провести четкую грань между материалом и конструкцией.Например, куча кирпича обладает прочностью на сжатие и не имеет никакойпрочности на растяжение. Несомненно, в данном случае куча кирпича представляетсобой конструкцию, а не материал, но такие материалы, как чугун, бетон,гипс, на много прочнее при сжатии, чем при растяжении, и в основном потой же самой причине, что и куча кирпича: в них масса трещин. Цепи и канатыпрочны на разрыв, но совсем не сопротивляются сжатию. Вероятно, их следуетсчитать конструкциями. Древесина, однако, примерно в три-четыре раза прочнеепри растяжении, чем при сжатии, потому что ее отдельные волоконца при сжатиисгибаются. Тем не менее древесина считается материалом, а не конструкцией.

Растяжение и сжатие в конструкциях

В течение многих веков инженеры и архитекторы старались по возможностине нагружать материал растяжением. И это делалось не столько потому, чтоне было достаточно прочных на разрыв материалов (древесина, например, вэтом отношении прекрасный материал), сколько из-за того, что очень трудносделать достаточно прочное на разрыв соединение. (Большинство из нас интуитивночувствует, что сжатая конструкция безопаснее растянутой; например, намкажется, что кирпичная стена безопаснее подвесной канатной дороги.) Нокогда все-таки приходилось соединять детали, работающие на растяжение,например на кораблях, места стыков всегда были наиболее уязвимым местомконструкции. Теперь мы научились делать надежные стыки с помощью болтов,заклепок, клея и сварки, и уже нет особых оснований не доверять таким конструкциям.

Однако в древности проблема соединений в сжатых конструкциях решаласьнамного проще, чем в растянутых. В самом простом случае это была укладкакамней или кирпичей один к другому без применения раствора, и такое сооружениене рушилось. Эта работа требует навыка, но он не многим сложнее того, которыйприобретают дети, складывая картинки из кубиков. Однако с развитием архитектурыросла и высота стен, появилась необходимость надежнее связывать кирпичии камни между собой. Иначе стены с грохотом превращались в груды камня:не связанные между собой камни расползались под весом верхней части кладки.

До наших дней сохранились великолепные образцы соединений в античныхпостройках. Правда, не ясно, насколько необходима была та тщательность,с которой выполнены большие каменные блоки этих сооружений. Вероятно, отчастиона определялась соображениями престижа. Но как бы то ни было, многие издревних построек поражают наше воображение.

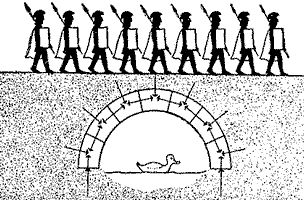

Однако какой высокой и впечатляющей ни была бы стена, технически этоне очень мудреная конструкция; ее создатель должен был думать лишь о напряжениях,действующих в одном направлении, по вертикали. Правда, перекрытия, двери,окна всегда вносят дополнительные трудности. А как только мы начинаем рисоватьв своем воображении системы напряжений в двух и трех направлениях, переднами открываются колоссальные возможности. Примером может служить арка.Самая простая арка (рис. 6) работает на сжатие одновременно в двух направлениях,хотя на первый взгляд это кажется невозможным. Кирпичной аркой можно безособых ухищрений перекрыть пролет длиной около 50 м (чаще встречаются пролетыв 25–50 м). Это намного больше того, чего удается добиться с помощью любогопростого балочного перекрытия. Арки очень долговечны, и до наших дней вотличном состоянии сохранилось много древнеримских арок, с их помощью,например, перебрасывали водопроводы через овраги.

Рис. 6. Арка, представляющая собой конструкцию,работающую на сжатие в двух направлениях

Формирование представлений о сложном напряженном состоянии стимулировалогромадный скачок в развитии не только архитектуры, но и техники. Как толькобыла принята концепция двумерной арки, а вслед за этим сделан следующийлогический шаг - к трехмерному куполу, - архитектура стала творить чудеса.Центральная часть собора св. Софии, построенного в Константинополе около530 года при императоре Юстиниане, представляет собой огромный купол, диаметркоторого достигает 33 м. Для легкости он сложен из пемзы и покоится нагромадных арках, которые в свою очередь опираются на вспомогательные полукупола(рис. 7). Размеры свободного от каких-либо колонн пространства площадьюболее чем 60x30 и высотой около 80 м были, вероятно, непревзойденными вплотьдо постройки современных вокзалов, крыши которых держатся на металлическихстропилах.