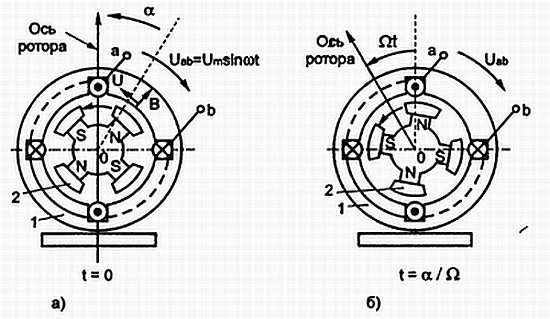

Рис. 3.4, а. Принцип работы генератора переменного тока

Если рамка в начальный момент генерирования находится в положении 1, t = 0, то мгновенное значение силы тока i = I0sinwt; еcли же рамка находится в положении 2, t = 0, то i = I0coswt.

При вращении рамки в магнитном поле постоянного магнита меняется магнитный поток. В рамке наводится переменная э.д.с. (электродвижущая сила индукции). Если цепь замкнута, то возникает индукционный ток, который непрерывно меняется по модулю, а через T/2 - по направлению.

Устройство генератора (рис. 3.4, б):

1. Обмотка статора с большим числом витков, размещенных в его пазах. В ней наводится э.д.с.

2. Станина, внутри которой размещены статор и ротор.

3. Ротор (вращающаяся часть генератора) создает магнитное поле от электромашины постоянного тока. Может иметь р пар полюсов.

4. Статор состоит из отдельных пластин для уменьшения нагрева от вихревых токов. Пластины - из электротехнической стали.

5. Клеммный щиток на корпусе станины для снятия напряжения.

Рис. 3.4, б. Устройство генератора переменного тока

При равномерном вращении ротора в обмотках статора наводится э.д.с.:

е = EmSinwt = EmSin2pnt,

где Em - максимальное значение эл.с.; n - число оборотов ротора в секунду.

Частота эл.с. равна: f = n∙р, где р - число пар полюсов. На гидроэлектростанциях в генераторе число пар полюсов равно 40–50, а на тепловых - 10–16.

Если для характеристики постоянного тока достаточно было знать напряжение на зажимах источника и его полярность, то для характеристики переменного тока этого недостаточно. Переменный ток характеризуют такими параметрами, как амплитуда, частота, период, фаза, мгновенное и действующее значение.

Так как сила тока (напряжение, э.д.с.) меняется во времени, то мгновенное значение и амплитуда говорят о его возможностях в данный момент времени.

Чтобы знать возможности переменного тока за длительный промежуток времени, говорят о его действующем значении. А чтобы судить о том, насколько быстро ток меняется во времени, как часто происходит смена его направления, используют такие параметры, как период и частота.

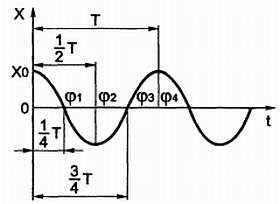

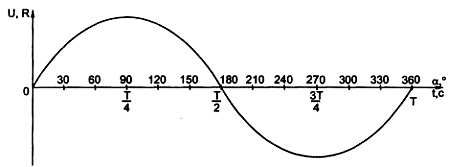

Период тока указывает время, в течение которого происходят все его возможные изменения без повторения. Обозначается буквой Т (рис. 3.5), измеряется в секундах (с), миллисекундах (мс) [1 с = 1000 мс], микросекундах [1 с = 1 000 000 мкс].

Рис. 3.5.Период тока указывает время, в течение которого происходят все его возможные изменения без повторения

Частота тока говорит о том, сколько периодов, т. е. полных циклов, укладывается в единицу времени, в частности, в секунду. Обозначается буквой f и измеряется в герцах (Гц) - числом периодов в секунду.

Частота изменения переменного тока в промышленной сети равна 50 Гц (следовательно, период Т = 1/50 = 0,02 с = 20 мкс.

Вместо частоты f часто применяют величину ω = 2πf = 2π/T, которую называют круговой частотой тока (напряжения, э.д.с.). Она представляет собой число полных колебаний (периодов) тока за 2π секунд (здесь π = 3,14; ω - греческая буква "Омега").

Максимальное значение силы тока, которое может иметь переменный ток за период, называется амплитудой силы тока. Амплитудное значение силы тока обозначается Im, напряжения Um, э.д.с. Еm, а их мгновенные значения - i, u, е соответственно.

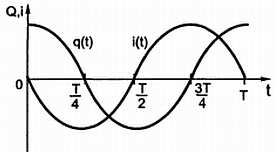

Когда говорят об одном синусоидальном токе (напряжении, эл.с.), то частота f и амплитуда Im являются исчерпывающими характеристиками, потому что начальный момент отсчета времени на графике мы можем выбрать произвольно, т. е. можем переносить на графике рис. 3.1 ось ординат (ось тока) - вправо или влево на необходимую величину. Но когда приходится сопоставлять друг с другом две или несколько величин (силы тока, напряжение, э.д.с.) одной и той же частоты, следует учитывать, что они могут достигать своего максимального значения не в один и тот же момент времени. В подобных случаях говорят, что эти два тока (напряжения) сдвинуты относительно друг друга по фазе или, что равносильно, что между ними существует некоторый сдвиг фаз. На рис. 3.6 показаны две синусоиды одинаковой частоты, сдвинутые относительно друг друга на четверть периода (T/4).

Рис 3.6.Две синусоиды одинаковой частоты, сдвинутые друг относительно друга на четверть периода (T/4).

Синусоида 1 опережает синусоиду 2 на время T/4. Как определить какая синусоида опережает, а какая отстает? Чтобы лучше усвоить это понятие, обратимся к механической аналогии с двумя движущимися с одинаковой скоростью в одном направлении по двум параллельным железнодорожным путям скоростными пассажирскими поездами.

Представьте себе, что вы стоите у железнодорожной линии, а по ней одновременно проезжают два длинных состава с одинаковой скоростью. Как определить, какой поезд отстает, если вы не видите ни начала ни конца составов? Для этого примем за начало отсчета, например, переднюю часть каждого вагона, затем мысленно проведем перпендикулярную линию к рельсам и уже после этого будем фиксировать, начало вагона какого состава пересекает раньше эту мысленную линию. Тот состав и опережает. То же самое следует сделать при определении сдвига фаз двух синусоид (рис. 3.6). Приняв за начало отсчета условно точку пересечения оси времени t синусоидой при переходе ее из отрицательной области в положительную, видим, что синусоида 1 раньше пересекает ось времени на величину времени ΔТ = T/4 следовательно, она опережает синусоиду 2 (а можно сказать, что синусоида 2 отстает от синусоиды 1 на ΔТ = T/4). Если сдвиг фаз между двумя синусоидами больше одного периода, то определить это по графику невозможно, как и нельзя было определить, на сколько вагонов опережал один состав другой в рассмотренном выше примере.

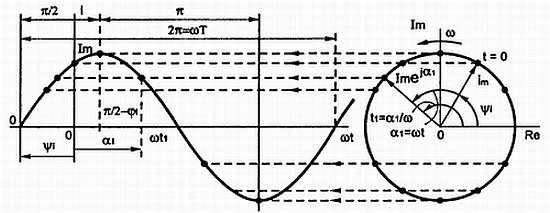

Вы обратили внимание, что сдвиг фаз мы здесь измеряем не в единицах времени, а в долях периода Т? На практике чаще всего сдвиг фаз измеряют в градусах, причем здесь каждый градус равен 1/360 части периода, единицей измерения служит время. Градус как единица измерения времени, периода можно легко связать с угловыми градусами, показывающими положение проводника рамки, вращающегося в магнитном поле. Это условно показано на рис. 3.7.

Рис. 3.7.Связь времени с угловыми градусами

Выше мы говорили, что для оценки свойств переменного тока за длительный промежуток времени вводят параметр - действующее значение тока (напряжения, э.д.с.). Если воспользоваться аналогией, то можно рассмотреть такой пример. Висящая "груша" после многократных ударов боксера отклоняется от вертикального положения на некоторый угол и удерживается в таком положении, пока боксер наносит по ней удары. Но эту же "грушу" можно отвести на тот же угол, приложив меньшее, но постоянное усилие (оно соответствует действующему значению силы ударов).

Теперь вы уже знаете, что мгновенное значение переменного тока все время изменяется как по величине, так и по направлению. Однако, когда мы вкручиваем в патрон лампу накаливания, мы говорим, что лампа рассчитана на напряжение 220 В.

Что мы под этим подразумеваем? Представим себе, что через спираль электрической плитки протекает синусоидальный ток и плитка каждую секунду выделяет количество теплоты Q. Теперь мы через некоторое время подключим эту же плитку в цепь постоянного тока и будем увеличивать напряжение до тех пор, пока плитка не будет выделять каждую секунду такое же количество теплоты, равное Q. В данном случае по своему тепловому действию оба напряжения (тока) равны. Поэтому сила постоянного тока (напряжения,), выделяющего в проводнике то же количество теплоты, что и данный переменный ток (напряжение), называется действующим значением переменного тока I (напряжения U).

Для синусоидального тока действующее значение силы тока (рис. 3.8, а):