В первом же "большом" произведении "Десять вагонов" (1931, второе издание 1933) писатель нащупывает собственную тему: быт еврейских местечек накануне и во время революции и гражданской войны. Кровавая метель исторического катаклизма в восприятии ребенка или подростка, зловеще-абсурдная речь и вещие сны становятся его стихией. За "Десятью вагонами" последовали повести "Вольные штаты Славичи" (1932), "Лихово" (1934) и пьеса "Амур-река" (1939). Немалый успех сопутствовал повести "Улица сапожников", которая выдержала в 1932–1935 гг. три издания. По мнению В. Дымшица, повести Левина -

это своеобразная, оригинальная проза зрелого мастера, интересная, прежде всего, своим замечательным стилем. В реалистической прозе Левин вовсе не отказывается от формальных поисков своей юности. Гротеск, алогизм, разрушение структуры обыденной речи, языковые эксперименты, описание фантастических сновидений сочетаются в ней с тонким психологизмом и мастерским диалогом. Неутраченный вкус к обэриутской "зауми" виден в каждом произведении. <…>

Первая по-настоящему самостоятельная книга Дойвбера Левина "Десять вагонов" основана на устных рассказах сирот Гражданской войны - воспитанников Еврейского детского дома в Ленинграде. Подчеркнем: эта книга - вовсе не журналистская обработка записей, а стожный формальный эксперимент. Начинается она с фигуры автора, типичного обэриутского "чудака", "праздношатающегося", которого прогулка по Васильевскому острову "случайно" приводит в детский дом, где живут его герои, еврейские сироты, бывшие беспризорники. Их рассказы построены на двойном остранении. Во-первых, автор умело, чисто языковыми средствами, но не прибегая к примитивным "одессизмам", показывает, что беседа идет не на русском языке, плохо известном детям, а на идише. Во-вторых, война, увиденная глазами детей, не знавших мирной жизни пли забывших о ней, предстает как забавная, а местами увлекательная игра, отчего кажется еще ужасней. В целом, эта, к сожалению, забытая, как и другие сочинения Левина, книга могла бы занять свое достойное место рядом со знаменитой "Республикой Шкид" его друга Леонида Пантелеева.

Три остальные повести Дойвбера Левина посвящены жизни еврейских местечек Белоруссии в предреволюционные годы и годы Гражданской войны. "Вольные штаты Славичи" - книга о местечке, на тридцать три часа захваченном бандой анархистов. "Улица сапожников" - история жизни еврейского подростка. "Лихово", наиболее зрелая и единственная - "взрослая" повесть Левина, рассказывает о дореволюционной жизни нищих евреев-ткачей в Полесье.

Сюжетные мотивы всех трех повестей крайне просты и формально соответствуют штампам массовой советской литературы: классовая борьба, обретение неорганизованной массой ремесленников пролетарской солидарности, смычка погромщиков-антисемитов с еврейской буржуазией и т. п. Но плоские, малоинтересные сюжеты повестей входят в очевидное противоречие с мастерством Левина как стилиста. Отметим также, что его повестям присуще точное изображение культурного ландшафта, быта и социальной структуры местечка и его предместий. Все местечки, описанные в книгах Левина, имеют реальные прототипы: Ряды - это Ляды, Славичи - Баево, Лихово - Дубровино.

В1930 г. Н. Лебедев снял по сценарию Левина популярный в свое время кинофильм "Федька"; в нем играл П. Алейников и дебютировал на экране В. Меркурьев. Позднее Левин переработал сценарий в повесть; она быта напечатана в 1938 г. в журнале "Звезда" и в 1939 г. вышла отдельной книгой.

Участник Советско-финской войны, Дойвоер Левин в 1941 году снова оказался на фронте, где командовал стрелковым взводом. Из письма жены известен его последний почтовый адрес: 018-й пулеметно-стрелковый 1002 стрелкового полка 1-й батальон, 1-я пуль-рота, 2-й взвод. Он погиб 17 декабря 1941 года.

В 1944 году, вернувшись в Ленинград, Л. Пантелеев записал в дневнике:

…А за углом, на улице Чехова, жил милый друг мой Борис Михайлович Левин. Жил и больше не будет жить. Ни здесь и нигде в этом мире…

В отличие от своего учителя Хармса, он был настроен безысходно мрачно, немецкое нашествие его пугало.

Веселый, добродушный, мешковатый, - С. Я. Маршак называл его "гималайским медведем", намекая отчасти на внешность, отчасти на имя Левина, - уютный, чем-то очень похожий на милейшего Л. М. Квитко, Борис Михайлович вдруг, на глазах у нас растерял всю свою уютность, весь оптимизм. Еще в 1939 году, когда немцы, перестав играть в прятки, в открытую пошли "завоевывать мир", он сказал мне (или повторил чьи-то слова):

- Кончено! В мире погасли все фонари.

И все-таки в первые же дни войны он пошел записываться в ополчение. Поскольку он быт, как и все мы, офицером запаса, его направили в КУКС, то есть на курсы усовершенствования командного состава. Там он учился три или четыре месяца. Потом получил назначение на фронт, который быт уже совсем рядом.

Погиб Борис Михайлович в открытом бою - на железнодорожном полотне, в 25 километрах от станции Мга. Первый немец, которого он увидел, погасил для него все фонари, и солнце, и звезды…

Не знаю, где сейчас его дочка Ира. Сколько ей? Лет уж семь? А книги его стоят на полках библиотек, и читать их, надеюсь, будут долго: и "Федьку", и "Лихово", и "Улицу Сапожников", и "Десять вагонов"…

Надежды Пантелеева не сбылись: книги Левина после войны более не переиздавались, и только теперь настало время их возвращения к читателю.

И. С.

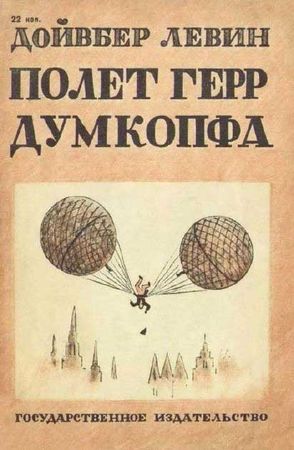

Полет герр Думкопфа

Рисунки и обложка Н. Лашптша

Я зашел в Комитет по делам изобретений при ВСНХ в Ленинграде. Меня провели в комнату, заваленную папками и бумагами, к сотруднику патентного отдела.

- Что вам угодно? - спросил меня сотрудник патентного отдела.

- Я хочу стать изобретателем, - сказал я. - Что я для этого должен сделать?

Сотрудник повертел в пальцах крышечку чернильницы и сказал:

- Что вы хотите изобретать?

- Я еще сам не знаю, - сказал я, - но изобретать мелочи я не хочу. Я хочу изобрести что-нибудь очень важное и полезное.

Сотрудник встал, подошел к подоконнику, порылся в папках и снова вернулся к столу, держа в руках две бумажки.

- Вот, - сказал сотрудник, - я прочту вам две заявки на изобретения, поданные двумя изобретателями. Выслушайте их и скажите, какое из этих изобретений для нас важнее и полезнее.

Я сел и приготовился слушать.

- Вот, - сказал сотрудник, - первое изобретение. Автор его - Лямзин. Изобретение его называется "Солнцетермос". Изобретение состоит вот в чем: два шара из стекла помещаются на высокой мачте. Устройство дает ослепительный свет на весь мир, от которого можно укрыться только за плотными шторами.

Второе изобретение:

Изобретатель Серебряков. Он изобрел способ производства картона из отбросов бумаги, опилок, древесной коры и мха.

- Конечно, - сказал я, - важнее и полезнее "Солнцетермос"!

- Тогда, - сказал сотрудник, - я вам не советую заниматься изобретательством. Изобретение Серебрякова для нас и важнее и полезнее.

- Почему? - удивился я.

- Очень просто! - ответил сотрудник. - "Солнцетермос", может быть, и замечательная штука. Но, во-первых, он неосуществим, так как он совершенно не подтвержден научными данными, а во-вторых, он нам сейчас и не нужен вовсе. А вот производство картона из отбросов, если оно будет применено по всей бумажной промышленности, даст нам в год 23 миллиона рублей экономии… Или вот такое незначительное на вид изобретение, как золотник для паровоза, представленное Тимофеевым, даст нам в год экономии 5 миллионов рублей.

- Что же надо изобретателю, чтобы делать полезные и нужные изобретения? - спросил я.

- Во-первых. - сказал сотрудник патентного отдела, - изобретателю надо много учиться. Мы часто видим, что за крупные задачи берутся люди без научной подготовки. Вот посмотрите, например, как описывает изобретатель Лямзин устройство своего "Солнцетермоса", я вам сейчас прочту. Слушайте и не пугайтесь мудреных слов: "Два шара из стекла, дающего беспрерывную де-радиоактивность и беспрерывную вулканизацию камней (эти физиологические породы участвуют в движении земного шара и планет), помешаются один внутри другого на высокой мачте. Внизу под мачтой помешается гигантская икс-мачта". - Вы что-нибудь поняли?

- Нет! - сказал я.

- Мы тоже ничего не понимаем, - сказал сотрудник патентного отдела. - Задачу человек по ставил себе солидную - взять и осветить одним фонарем весь мир, но то, что он нам предлагает, бессмысленно и невыполнимо.