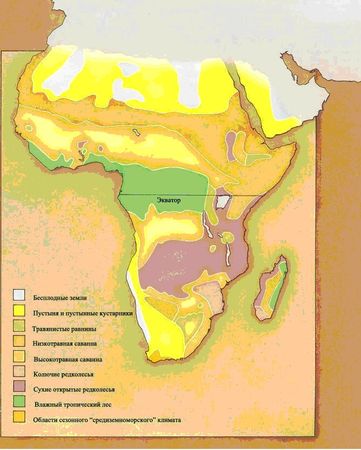

Влажный тропический лес

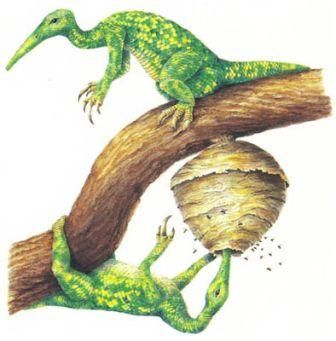

ОСОЕД

Vespaphaga parma

После окончания мелового периода целый сонм древесных динозавров эволюционировал и надолго поселился среди стволов и ветвей единого мирового леса; они стремительно разделились на множество разновидностей различного облика. Примерно в то же время начали эволюционировать общественные насекомые – пчёлы, осы и муравьи. Они живут колониями, которые обычно состоят из королевы, откладывающей яйца, которую обеспечивает всем необходимым и защищает армия рабочих и солдат.Осоеды были специализированной ветвью древесных жителей, известных как арброзавры, которые развились тогда же, когда и общественные насекомые, и питались ими. После того, как единый мировой лес распался из-за климатических изменений и распространения равнин в середине третичного периода, осоеды оказались запертыми на многочисленных участках тропического леса. Больше всего их видов обитает теперь в экваториальных районах Эфиопской области. Их длинные когти – это приспособление к лазающему образу жизни, а также полезный инструмент, чтобы рыться в гнёздах ос. Их чешуйчатый покров превратился в крышу накладывающихся друг на друга пластинок, непробиваемых для жал насекомых. Сходные питающиеся осами животные эволюционировали в тропических лесах Неотропической и Восточной областей. Многие из их родственны осоеду Эфиопской области, будучи изолированными на различных участках тропических лесов. Другие, как, например, пангалун Filarmura tuburostra из лесов Неотропической области (страница 68) имеют с ним лишь отдалённое родство, и эволюционировали в сходную форму в процессе параллельной эволюции – независимого развития у родственных животных сходного приспособления, позволяющего им вести похожий образ жизни.

Большинство плотоядных динозавров потеряло ключицу. Они перестали нуждаться в ней с тех пор, как передние конечности утратили необходимость быть достаточно сильными. Одна или две разновидности обладают этой костью, однако неясно, сохранили ли её их предки с тех времён, когда передвигались на четырёх ногах, или она "ре-эволюционировала", будучи изначально утраченной – это процесс, известный как вторичное развитие. У Arbrosaurus и родственных ему форм ключица обеспечивает прикрепление самых сильных мускулов передних конечностей, благодаря которыми животное может быть брахиатором, то есть двигаться, раскачиваясь только на руках, через ветви деревьев.

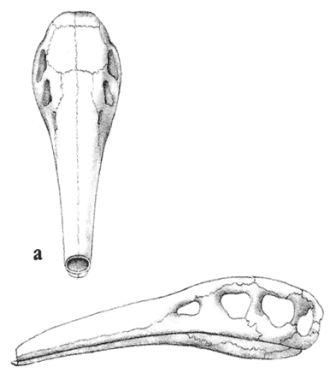

Кости черепа осоеда (a) слились в узкую бронированную трубку, которая может глубоко проникать в гнёзда древесных ос. Сильные задние лапы и хвост позволяют животному свисать с ветки и дотягиваться до гнёзд, которые были построены в недоступном месте.

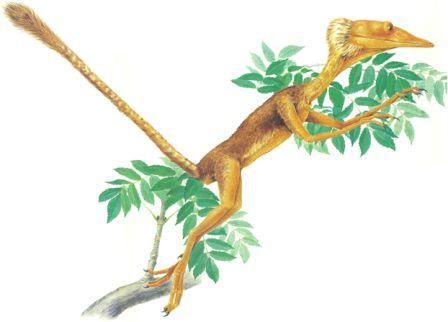

Арброзавр наподобие древесного прыгуна – это проворное существо, чувствующее себя как дома на деревьях, но очень неловкое на земле. В случае необходимости он может двигаться по земле только серией неуклюжих прыжков, держа свои длинные передние лапы и тяжёлый хвост поднятыми вверх. Хвост арброзавра жёсткий и прямой, как прут. Он использует его для поддержания равновесия во время прыжков среди деревьев. Длинные когти на трёх главных пальцах задних лап и пальцы передних лап используются и для опоры на ветвях, и для разламывания коры в поисках насекомых.Влажный тропический лес

ДРЕВЕСНЫЙ ПРЫГУН

Arbrosaurus bernardi

Одним из наиболее широкоохватных событий в группе динозавров по окончании мелового периода была эволюция арброзавров. Они произошли от мелких целурозавровых теропод – бегающих плотоядных динозавров лёгкого сложения. В юрский период целурозавры дали начало птицам, и эволюция арброзавров от той же самой группы была вызвана сходными эволюционными процессами. Возможно, наиболее типичным из современных арброзавров является непосредственно род Arbrosaurus. Различные виды этих животных появились во всех зоогеографических областях.Главная особенность, которая отличает арброзавров от прочих целурозавров – это наличие сильной ключицы. В пределах другой родословной линии целурозавров сохранение ключицы позволило развиться сильным летательным мускулам и проложило путь к развитию птиц. В случае арброзавров ключичный пояс обеспечивает опору для сильных передних лап, которые используются для лазания по деревьям и раскачивания на ветвях. Его эндотермная (теплокровная) физиология позволяет ему вести активный хищнический образ жизни. Его череп демонстрирует приспособленность к этому: большая черепная коробка, глазницы, направленные, вперёд, дают стереоскопическое зрение, а узкие челюсти с мелкими зубами идеальны для извлечения насекомых из трещин в коре дерева.

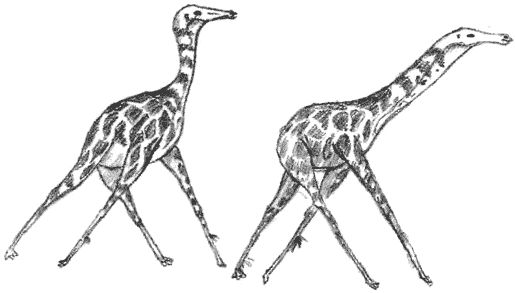

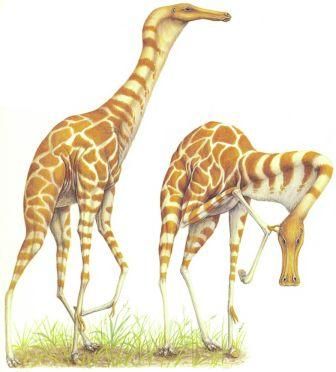

Длинношей бежит иноходью – обе ноги на одной стороне движутся одновременно в одном и том же направлении. Это помогает длинным ногам не запутываться. Высокотравная саванна

ДЛИННОШЕЙ

Herbafagus longicollum

Тропические саванны, когда они появились и распространились в середине третичного периода, были абсолютно новым местообитанием для крупных рептилий. Трава – это вещество, характерное своей жёсткостью, и питающееся травой животное нуждается в достаточном количестве узких специализаций, которые позволят ему выжить. Трава богата прочным кремнезёмом и потому вызывает значительный износ зубов. Животное, питающееся травой, нуждается в зубах, которые постоянно растут или часто сменяются. Чтобы выделить и извлечь питательные вещества из травяной массы, необходима сложная пищеварительная система. Сверх всего этого, крупное животное, обитающее на равнинах, должно иметь длинные ноги, которые позволят ему убежать от опасности. В некоторых местах, вроде прерий Неарктической области, динозавры достаточно удачно развились в травоядные формы. Тем не менее, в саваннах Эфиопской области динозавры не сумели закрепиться. В этом их превзошли их двоюродные братья – птерозавры. Группа птерозавров эволюционировала в сторону утраты способности к полёту, когда распространились тропические саванны, и они стали главными травоядными животными Эфиопской области. Длинношей в настоящее время наиболее высоко специализированным среди них, и меньше всего напоминает своего летающего предка. Тело осталось коротким, но передние и задние конечности стали длинными и уравнялись в длине. Шея и морда также длинные – полный набор особенностей жителя равнин.Низкотравная саванна

ЯРКОКРЫЛ

Vexillala robusta

Яркокрыл – это ещё один из наземных птерозавров саванн Эфиопской области. Его специализация не достигла столь крайней степени, как у длинношея, и его происхождение от летающих предков всё ещё заметно по наличию рудиментарных крыльев на его передних конечностях. Он может считаться промежуточной эволюционной стадией между обычным летающим птерозавром и кем-то столь же специализированным, как длинношей. Хотя он живёт в той же среде обитания, что и длинношей, эти два животных не конкурируют за одну и ту же пищу. Будучи намного меньше, ростом лишь около метра (3 фута) в плечах, по сравнению с высотой, на которой располагается голова длинношея – 3-4 метра (10-13 футов) – он кормится ближе к корням растений. Длинношей ощипывает скорее верхушки травы и листья. Острые зубы яркокрыла в передней части рта позволяют ему объедать наземные части растений на уровне земли. У него имеются мясистые губы и объёмистые щёчные карманы, позволяющие ему тщательно пережёвывать траву и растения, прежде чем проглотить. После переваривания в течение некоторого времени в желудке трава отрыгивается вновь для дополнительного пережёвывания, прежде чем будет проглочена окончательно. Таким способом питательные вещества эффективно извлекаются из растений. Яркокрыл бегает по равнинам маленькими стайками примерно по дюжине голов, и их часто можно увидеть демонстрирующими свои крылья с ярким узором, или присевшими в траве группой во время дневной жары и повторно пережёвывающими утренний корм.

Длинная морда длинношея означает, что его глаза всё равно находятся выше уровня травы, даже когда его морда ощипывает зелень у самых корней. Таким образом он может следить за опасностью. На открытой равнине приближающаяся опасность может быть замечена издалека, и длинные ноги длинношея помогают ему развить нужную скорость, чтобы убежать от хищников.

Трудно поверить, что передние ноги длинношея произошли из крыльев птерозавра. Четвёртый палец, который когда-то поддерживал крыловую перепонку, теперь несёт на себе вес животного и заканчивается копытом. Три маленьких когтя, которые когда-то действовали как кисть руки, теперь используются только для того, чтобы ухаживать за тонким мехом животного.