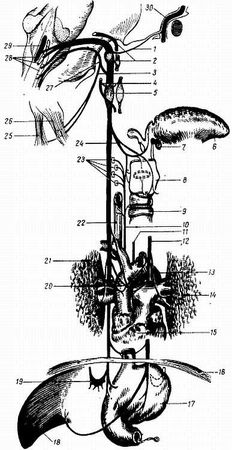

Рис. 335. Схема блуждающего и добавочного нервов.

1 - r. communicans n. vagi к n. facialis; 2 - n. glossopharyngeus; 3 - n. accessorius; 4 - r. communicans к n. hypoglossus; 5 - r. communicans к tr. sympathicus; 6 - lingua; 7 - os hyoideum; 8 - larynx; 9 - trachea; 10 - n. laryngeus recurrens dexter; 11 - n. laryngeus recurrens sinister; 12 - n. vagus sinister; 13 - aorta; 14 - pulmo sinister; 15 - cor; 16 - diaphragma; 17 - gaster; 18 - hepar; 19 - gangl. coeliacum dextrum; 20 - gangl. cardiacus; 21 - pulmo dexter; 22 - esophagus; 23 - разветвления n. laryngeus inferior в мышцах гортани; 24 - n. laryngeus superior; 25 - m. trapezius; 26 - m. sternocleidomastoideus; 27 - n. accessorius, проходящий через for. jugulare; 28 - ядра n. vagi и n. accessorii; 29 - ядро n. vagi; 30 - n. facialis.

Это самый длинный из черепных нервов. Своими ветвями блуждающий нерв снабжает дыхательные органы, значительную часть пищеварительного тракта (до cólon sigmoideum), а также дает ветви к сердцу, которое получает от него волокна, замедляющие сердцебиение. N. vágus содержит в себе троякого рода волокна:

1. Афферентные (чувствительные) волокна, идущие от рецепторов названных внутренностей и сосудов, а также от некоторой части твердой оболочки головного мозга и наружного слухового прохода с ушной раковиной к чувствительному ядру (núcleus solitárius).

2. Эфферентные (двигательные) волокна для произвольных мышц глотки, мягкого неба и гортани и исходящие от рецепторов этих мышц эфферентные (проприоцептивные) волокна. Эти мышцы получают волокна от двигательного ядра (núcleus ambíguus).

3. Эфферентные (парасимпатические) волокна, исходящие из вегетативного ядра (núcleus dorsális n. vági). Они идут к миокарду сердца (замедляют сердцебиение) и мышечной оболочке сосудов (расширяют сосуды). Кроме того, в состав сердечных ветвей блуждающего нерва входит так называемый n. depréssor, который служит чувствительным нервом для самого сердца и начальной части аорты и заведует рефлекторным регулированием кровяного давления. Парасимпатические волокна иннервируют также трахею и легкие (суживают бронхи), пищевод, желудок и кишечник до cólon sigmoídeum (усиливают перистальтику), заложенные в названных органах железы и железы брюшной полости - печень, поджелудочную железу (секреторные волокна), почки.

Парасимпатическая часть блуждающего нерва очень велика, вследствие чего он по преимуществу является вегетативным нервом, важным для жизненных функций организма. Блуждающий нерв представляет сложную систему, состоящую не только из нервных проводников разнородного происхождения, но и содержащую внутриствольные нервные узелки.

Волокна всех видов, связанные с тремя главными ядрами блуждающего нерва, выходят из продолговатого мозга в его súlcus laterális postérior, ниже языкоглоточного нерва, 10–15 корешками, которые образуют толстый ствол нерва, покидающий вместе с языкоглоточным и добавочным нервами полость черепа через forámen juguláre. В яремном отверстии чувствительная часть нерва образует небольшой узел - gánglion supérius, а по выходе из отверстия - другое ганглиозное утолщение веретенообразной формы - gánglion inférius. Тот и другой узел содержит псевдоуниполярные клетки, периферические отростки которых входят в состав чувствительных ветвей, идущих к названным узлам от рецепторов внутренностей и сосудов (gánglion inférius) и наружного слухового прохода (gánglion supérius), а центральные группируются в одиночный пучок, который заканчивается в чувствительном ядре, núcleus solitárius.

По выходе из полости черепа ствол блуждающего нерва спускается вниз на шею позади сосудов в желобке, сначала между v. juguláris intérna и а. саrótis intérna, а ниже - между той же веной и a. cárotis commúnis, причем он лежит в одном влагалище с названными сосудами. Далее блуждающий нерв проникает через верхнюю апертуру грудной клетки в грудную полость, где правый его ствол располагается спереди a. subclávia, а левый - на передней стороне дуги аорты. Спускаясь вниз, оба блуждающих нерва отходят сзади на той и другой сторонах корень легкого и сопровождают пищевод, образуя сплетения на его стенках, причем левый нерв проходит по передней стороне, а правый - по задней. Вместе с пищеводом оба блуждающих нерва проникают через hiátus esophágeus диафрагмы в брюшную полость, где образуют сплетения на стенках желудка. Стволы блуждающих нервов в утробном периоде располагаются симметрично по бокам пищевода. После поворота желудка слева направо левый vágus, перемещается вперед, а правый назад, вследствие чего на передней поверхности разветвляется левый vágus, а на задней - правый. От n. vágus отходят следующие ветви:

А. В головной части (между началом нерва и gánglion inférius):

1. Rámus meníngeus к твердой оболочке головного мозга в области задней черепной ямки.

2. Rámus auriculáris к задней стенке наружного слухового прохода и части кожи ушной раковины. Это единственная кожная веточка из черепных нервов, не относящаяся к n. trigéminus.

Б. В шейной части:

1. Rámi pharýngei вместе с ветвями n. glossopharýngeus и trúncus sympáthicus образуют сплетение, pléxus pharýngeus. Глоточные ветви блуждающего нерва иннервируют констрикторы глотки, мышцы небных дужек и мягкого неба (за исключением m. ténsor véli palatíni). Глоточное сплетение дает еще чувствительные волокна к слизистой оболочке глотки.

2. N. laryýgeus supérior снабжает чувствительными волокнами слизистую оболочку гортани выше голосовой щели, часть корня языка и надгортанника и двигательными - часть мышц гортани и нижний констриктор глотки.

3. Rámi cardíaci cervicáles superióres et inferióres, частью могут выходить из n. larýngeus supérior, образуют сердечное сплетение.

В. В грудной части:

1. N. larýngeus recúrrens, возвратный гортанный нерв, отходит в том месте, где n. vágus лежит спереди дуги аорты (слева) или подключичной артерии (справа). На правой стороне этот нерв огибает снизу и сзади a. subclávia, а на левой - также снизу и сзади дугу аорты и затем поднимается кверху в желобке между пищеводом и трахеей, давая им многочисленные ветви, rámi esophágei и rámi tracheáles. Конец нерва, носящий название n. larýngeus inférior, иннервирует часть мышц гортани, слизистую оболочку ее ниже голосовых связок, участок слизистой оболочки корня языка около надгортанника, а также трахею, глотку и пищевод, щитовидную и вилочковую железы, лимфатические узлы шеи, сердце и средостение.

2. Rámi cardíaci thorácici берут начало от n. larýngeus recúrrens и грудной части n. vágus и идут к сердечному сплетению.

3. Rámi bronchiáles et tracheáles вместе с ветвями симпатического ствола образуют на стенках бронхов сплетение, pléxus pulmonális. За счет ветвей этого сплетения иннервируется мускулатура и железы трахеи и бронхов, а кроме того, оно содержит в себе и чувствительные волокна для трахеи, бронхов и легких.

4. Rámi esophágei идут к стенке пищевода.

Г. В брюшной части:

Сплетения блуждающих нервов, идущие по пищеводу, продолжаются на желудок, образуя выраженные стволы, trúnci vagáles (передний и задний). Каждый trúncus vagális представляет собой комплекс нервных проводников не только парасимпатической, но также симпатической и афферентной анимальной нервной системы и содержит волокна обоих блуждающих нервов.

Продолжение левого блуждающего нерва, спускающегося с передней стороны пищевода на переднюю стенку желудка, образует сплетение, pléxus gástricus antérior, расположенное в основном вдоль малой кривизны, от которого отходят перемешивающиеся с симпатическими ветвями rámi gástrici anterióres к стенке желудка (к мышцам, железам и слизистой оболочке). Некоторые веточки через малый сальник направляются к печени. Правый n. vágus на задней стенке желудка в области малой кривизны образует также сплетение, pléxus gástricus postérior, дающее rámi gástrici posterióres; кроме того, бóльшая часть его волокон в виде rámi coelíaci идет по тракту a. gástrica sinístra к gánglion coeliácum, а отсюда по ветвям сосудов вместе с симпатическими сплетениями к печени, селезенке, поджелудочной железе, почкам, тонкой и толстой кишке до cólon sigmoídeum. В случаях одностороннего или частичного повреждения X нерва нарушения касаются главным образом его анимальных функций. Расстройства висцеральной иннервации могут быть сравнительно нерезко выражены. Это объясняется, во-первых, тем, что в иннервации внутренностей имеются зоны перекрытия, а во-вторых, тем, что в стволе блуждающего нерва на периферии имеются нервные клетки - вегетативные нейроны, играющие роль в автоматической регуляции функций внутренностей.

Добавочный нерв (XI)