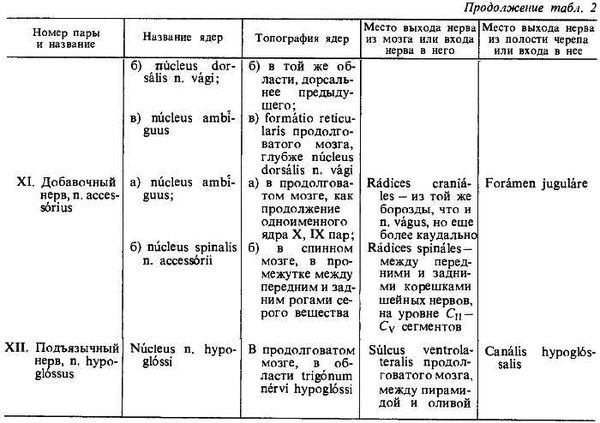

N. accessórius, добавочный нерв (см. рис. 272, 335), развивается из последних жаберных дуг, мышечный, содержит эфферентные (двигательные) и афферентные (проприоцептивные) волокна и имеет два двигательных ядра, заложенных в продолговатом и спинном мозге. Соответственно ядрам в нем различают церебральную и спинальную части. Церебральная часть выходит из продолговатого мозга тотчас ниже n. vágus. Спинальная часть добавочного нерва формируется между передними и задними корешками спинномозговых нервов (С2-С5) и отчасти из передних корешков трех верхних шейных нервов, поднимается в виде нервного стволика вверх и присоединяется к церебральной части. Поскольку n. accessórius является отщепившейся частью блуждающего нерва, он и выходит с ним из полости черепа через forámen juguláre иннервирует m. trapézius и отделившийся от него m. sternocleidomastoídeus. Церебральная порция добавочного нерва в составе n. larýngeus recúrrens идет для иннервации мышц гортани.

Спинальная порция добавочного нерва принимает участие в двигательной иннервации глотки, достигая ее мышц в составе блуждающего нерва, от которого добавочный нерв отщепился не полностью.

Общность и близость добавочного и языкоглоточного нервов с блуждающим объясняются тем, что IX, X и XI пары черепных нервов составляют одну группу жаберных нервов - группу вагуса, из которой выделился IX нерв и отщепился XI.

Нервы, развивающиеся в связи с головными миотомами

К этой группе относятся III, IV и VI пары черепных нервов, соответствующие передним корешкам спинномозговых нервов, выходящие из среднего мозга, в котором и заложены их ядра. Ядро VI пары вторично сместилось из среднего мозга в область ромбовидной ямки. Эти нервы являются двигательными корешками головных миотомов, поэтому они иннервируют мышцы глазного яблока, развившиеся из этих миотомов.

Глазодвигательный нерв (III)

N. oculomotórius, глазодвигательный нерв, по развитию - двигательный корешок первого предушного миотома, является мышечным нервом. Содержит: 1) идущие из его соматически-двигательного ядра эфферентные (двигательные) волокна к большинству наружных мышц глазного яблока; 2) идущие от núcleus accessórius парасимпатические волокна к внутренним глазным мышцам (m. sphíncter pupíllae и m. ciliáris) (см. рис. 272). N. oculomotórius выходит из мозга по медиальному краю ножки мозга, а затем идет до fissúra orbitális supérior, через которую входит в глазницу. Вступая в глазницу, делится на две ветви:

1. Верхнюю ветвь, rámus supérior, к m. réctus supérior и m. levátor pálpebrae superióris.

2. Нижнюю ветвь, rámus inférior, к m. réctus inférior, m. réctus mediális и m. oblíquus inférior. От нижней ветви отходит к gánglion ciliáre корешок нерва, rádix oculomotória, несущий парасимпатические волокна для m. sphíncter pupíllae и m. ciliáris.

Блоковой нерв (IV)

N. trochleáris, блоковой нерв, по развитию - двигательный корешок второго предушного миотома, является мышечным нервом и содержит идущие от его соматически-двигательного ядра эфферентные (двигательные) волокна к верхней косой мышце глаза. Выйдя с дорсальной стороны верхнего мозгового паруса, огибает латерально ножку мозга и через fissúra orbitális supérior входит в глазницу; оканчивается в m. oblíquus supérior (см. рис. 272).

Отводящий нерв (VI)

N. abducens, отводящий нерв, - двигательный корешок третьего предушного миотома, является мышечным нервом и содержит идущие из его соматически-двигательного ядра, заложенного в мосту, эфферентные (двигательные) волокна к латеральной прямой мышце глаза. Выходит из мозга у заднего края моста, проходит через fissúra orbitális supérior в глазницу и вступает в m. réctus laterális (см. рис. 272).

Афферентные (пронриоцептивные) волокна для наружных глазных мышц, соответствующие эфферентным волокнам III, IV и VI нервов, идут в составе первой ветви V нерва, n. ophthálmicus.

Многие авторы допускают наличие афферентных (проприоцептивных) волокон во всех трех двигательных нервах глазного яблока.

Нервы - производные мозга

К этой группе относятся nn. olfactórii и n. ópticus (см. рис. 272).

Обонятельные нервы (I)

Nn. olfactórii, обонятельные нервы, развиваются из обонятельного мозга, возникшего в связи с рецептором обоняния. Они содержат висцерально-чувствительные волокна, идущие от органов восприятия химического раздражения. Поскольку нервы являются выростами переднего мозга, они не имеют узла, а представляют собой совокупность тонких нервных нитей, fíla olfactória, числом 15–20, которые являются центральными отростками обонятельных клеток, залегающих в régio olfactória слизистой оболочки носовой полости. Fíla olfactória проходят через отверстия lámina cribrósa в верхней стенке носовой полости и затем оканчиваются в búlbus olfactórius, продолжающуюся в tráctus et trigónum olfactórium.

Зрительный нерв (II)

N. ópticus, зрительный нерв, в процессе эмбриогенеза вырастает как ножка глазного бокала из промежуточного мозга, а в процессе филогенеза связан со средним мозгом, возникающим в связи с рецептором света, чем и объясняются его прочные связи с этими отделами головного мозга. Он является проводником световых раздражений и содержит соматически-чувствительные волокна. Как производное мозга он не имеет узла, так же как и I пара черепных нервов, а входящие в его состав афферентные волокна составляют продолжение нейритов мультиполярных нервных клеток сетчатки глаза. Отойдя от заднего полюса глазного яблока, n. ópticus покидает глазницу через canális ópticus и, войдя в полость черепа вместе с таким же нервом другой стороны, образует перекрест, chiásma ópticum, лежащий в súlcus chiasmátis клиновидной кости (перекрест неполный, перекрещиваются лишь медиальные волокна нерва). Продолжением зрительного пути за хиазмой служит tráctus ópticus, оканчивающийся в córpus geniculátum laterále, púlvinar thálami и в верхнем холмике крыши среднего мозга (подробно см. "Орган зрения"). Между обеими сетчатками имеется связь посредством нервного пучка, идущего через передний угол перекреста. Эта связь аналогична комиссуральным связям полушарий мозга. Наличие указанной связи объясняет тот факт, что при повреждениях или заболеваниях одного глаза имеются выпадения поля зрения и в другом глазу.

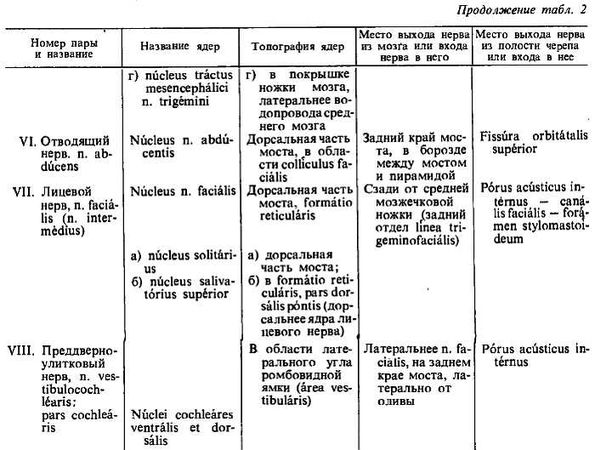

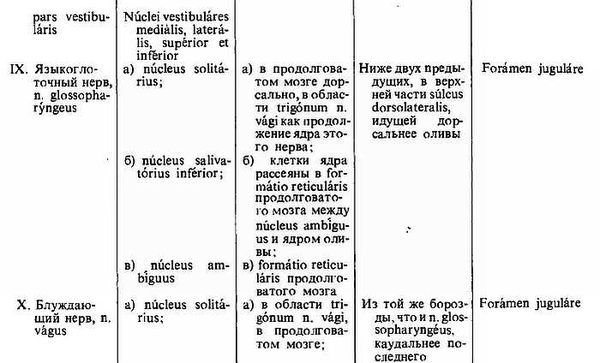

Топография ядер черепных нервов, места входа их в мозг или выхода из него и из полости черепа представлены в табл. 2.

ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ ИННЕРВАЦИЯ СОМЫ

Каждый нерв распределяется посредством своих волокон в пределах определенной кожной или мышечной зоны, вследствие чего вся кожа и вся мускулатура могут быть поделены на зоны, соответствующие области разветвления данного кожного или мышечного нерва. Такая иннервация называется периферической, или зональной. Знание ее весьма важно для диагностики поражения нервов. На рис. 336 представлена периферическая иннервация кожи.