Функционально нервы сердца делятся на 4 вида (И. П. Павлов): замедляющие и ускоряющие, ослабляющие и усиливающие. Морфологически эти нервы идут в составе n. vágus и ветвей trúncus sympáthicus. Симпатические нервы (главным образом, постганглионарные волокна) отходят от трех верхних шейных и пяти верхних грудных симпатических узлов: n. cardíacus cervicális supérior - от gánglion cervicále supérius, n. cardíacus cervicális médius, - от gánglion cervicále médium, n. cardíacus cervicális inférior - от gánglion cervicále inférius или gánglion cervicothorácicum и nn. cardíaci thorácici от грудных узлов симпатического ствола.

Сердечные ветви блуждающего нерва начинаются от его шейного отдела (rámi cardíaci cervicáles superióres), грудного (rámi cardíaci thorácici) и из n. larýngeus recúrrens vági (rámi cardíaci cervicáles inferióres). Подходящие к сердцу нервы слагаются в две группы - поверхностную и глубокую. Поверхностная группа прилежит в верхнем отделе к сонной и подключичной артериям, в нижнем - к аорте и легочному стволу. Глубокая группа, составленная главным образом ветвями блуждающего нерва, ложится на переднюю поверхность нижней трети трахеи. Эта ветви соприкасаются с лимфатическими узлами, расположенными в области трахеи, и при увеличении узлов, например при туберкулезе легких, могут сдавливаться ими, что приводит к изменению ритма сердца. Из перечисленных источников формируются два нервных сплетения:

1) поверхностное, pléxus cardiacus superficiális, между дугой аорты (под ней) и бифуркацией легочного ствола;

2) глубокое, plexus cardíacus profúndus, между дутой аорты (позади нее) и бифуркацией трахеи.

Эти сплетения продолжаются в pléxus coronárius déxter et siníster, окружающие соименные сосуды, а также в сплетение, расположенное между эпикардом и миокардом. От последнего сплетения отходят внутриорганные разветвления нервов. В сплетениях содержатся многочисленные группы ганглиозных клеток, нервные узлы.

Афферентные волокна начинаются от рецепторов и идут вместе с эфферентными в составе блуждающего и симпатических нервов.

Перикард

Перикард, pericárdium (в широком смысле слова), представляет замкнутый серозный мешок, в котором различают два слоя: наружный фиброзный, pericárdium fibrósum, и внутренний серозный, pericárdium serósum. Наружный фиброзный слой переходит в адвентицию крупных сосудистых стволов, а спереди посредством коротких соединительнотканных тяжей, ligaménta stemopericardíaca, прикрепляется к внутренней поверхности грудины. Внутренний серозный слой (pericárdium serósum) в свою очередь делится на 2 листка висцеральный, или упомянутый выше эпикард, и париетальный, сращенный с внутренней поверхностью pericardium fibrósum и выстилающий его изнутри. Между висцеральным и париетальным листками находится щелевидная серозная перикардиальная полость, cávitas pericardiális, содержащая небольшое количество серозной жидкости, líquor pericárdii. На стволах крупных сосудов, на близком расстоянии от сердца, висцеральный и париетальный листки переходят непосредственно друг в друга. Невскрытый перикард в целом имеет форму конуса, основание которого срастается с céntrum tendíneum diaphrágmatis, а притупленная верхушка направлена кверху и охватывает корни больших сосудов. С боков перикард прилежит непосредственно к медиастинальной плевре той и другой стороны. Своей задней поверхностью мешок перикарда прилегает к пищеводу и нисходящей аорте. Аорта и легочный ствол окружены со всех сторон общим листком перикарда. Проход позади аорты и легочного ствола носит название поперечной пазухи перикарда, sinus transvérsus pericárdii. Полые вены и легочные вены покрыты серозным листком только частично. Пространство, ограниченное нижней полой веной снизу и справа, левыми легочными венами слева и сверху, составляет sinus oblíquus pericardii.

Топография сердца

Сердце располагается в переднем средостении асимметрично. Большая часть его находится слева от срединной линии, справа остаются только правое предсердие и обе полые вены. Длинная ось сердца расположена косо сверху вниз, справа налево, сзади наперед, образуя с осью всего тела угол приблизительно в 40°. Сердце при этом как бы повернуто таким образом, что правый венозный отдел его лежит больше кпереди, левый артериальный - кзади.

Сердце вместе с перикардом в большей части своей передней поверхности (fácies sternocostális) прикрыто легкими, передние края которых вместе с соответствующими частями обеих плевр, заходя спереди сердца, отделяют его от передней грудной стенки, за исключением одного места, где передняя поверхность сердца через посредство перикарда прилегает к грудине и хрящам V и VI ребер. Границы сердца проецируются на грудную стенку следующим образом. Толчок верхушки сердца может быть прощупан на 1 см кнутри от hínea mamilláris sinistra в пятом левом межреберном промежутке. Верхняя граница сердечной проекции идет на уровне верхнего края третьих реберных хрящей. Правая граница сердца проходит на 2–3 см вправо от правого края грудины, от III до V ребра; нижняя граница идет поперечно от V правого реберного хряща к верхушке сердца, левая - от хряща III ребра до верхушки сердца.

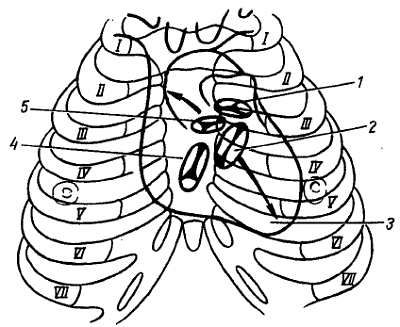

Выходные отверстия желудочков (аорта и легочный ствол) лежат на уровне III левого реберного хряща; легочный ствол (óstium trúnci pulmonális) - у грудинного конца этого хряща, аорта (óstium aórtae) - позади грудины несколько вправо. Оба óstia atrioventriculária проецируются на прямой линии, идущей по грудине от третьего левого к пятому правому межреберному промежутку (рис. 213).

Рис. 213. Проекция на передней поверхности грудной клетки створчатых и полулунных клапанов сердца у взрослого человека (при жизни). Стрелками указаны места наилучшего выслушивания (аускультации) тонов правого (4) и левого (2) створчатых клапанов; полулунного клапана аорты (5) и клапана легочного ствола (1); 3 - верхушка сердца.

При аускультации сердца (выслушивание тонов клапанов с помощью фонендоскопа) тоны сердечных клапанов выслушиваются в определенных местах: митрального - у верхушки сердца; трехстворчатого - на грудине справа против V реберного хряща; тон клапанов аорты - у края грудины во втором межреберье справа; тон клапанов легочного ствола - во втором межреберье слева от грудины.

Рентгеноанатомия сердца. Рентгенологическое исследование сердца живого человека производится преимущественно путем рентгеноскопии грудной клетки в различных ее положениях. Благодаря этому удается осмотреть сердце со всех сторон и получить представление о его форме, величине и положении, а также о состоянии его отделов (желудочков и предсердий) и связанных с ними крупных сосудов (аорта, легочная артерия, полые вены).

Основным положением для исследования является переднее положение обследуемого (ход лучей сагиттальный, дорсовентральный). В этом положении видны (рис. 214) два светлых легочных поля, между которыми расположена интенсивная темная, так называемая срединная, тень. Она образована наслоившимися друг на друга тенями грудного отдела позвоночного столба и грудины и находящимися между ними сердцем, крупными сосудами и органами заднего средостения. Однако эту срединную тень рассматривают только как силуэт сердца и крупных сосудов, ибо остальные упомянутые образования (позвоночник, грудина и др.) обычно не вырисовываются в пределах сердечно-сосудистой тени. Последняя в нормальных случаях как справа, так и слева заходит за края позвоночного столба и грудины, которые становятся видимыми в переднем положении лишь в патологических случаях (искривление позвоночника, смещение сердечно-сосудистой тени и пр.).