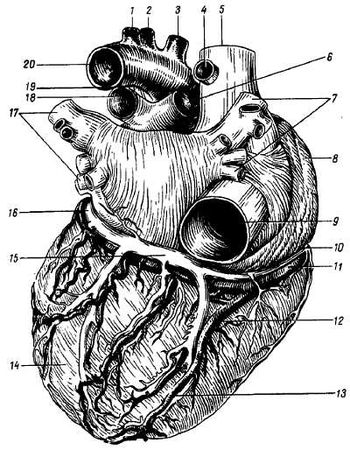

Рис. 210.Задняя поверхность сердца. Кровеносные сосуды.

1 - a. subclavia sinistra; 2 - a. carotis communis sinistra; 3 - truncus brachiocephalicus; 4 - v. azygos; 5 - v. cava superior; 6 - a. pulmonalis dextra; 7 - vv. pulmonales dextrae; 8 - atrium dextrum; 9 - v. cava inferior; 10 - v. cordis parva; 11 - a. coronaria dextra; 12 - r. interventricularis posterior; 13 - v. cordis media; 14 - ventriculus sinister; 15 - sinus coronarius; 16 - v. cordis magna; 17 - vv. pulmonales sinistrae; 18 - a. pulmonalis sinistra; 19 - lig. arteriosum; 20 - arcus aortae.

Правая венечная артерия, a. coronária déxtra, выходит из аорты соответственно правой полулунной заслонке и ложится между аортой и ушком правого предсердия, кнаружи от которого она огибает правый край сердца по венечной борозде и переходит на его заднюю поверхность. Здесь она продолжается в межжелудочковую ветвь, r. interventriculáris postérior. Последняя спускается по задней межжелудочковой борозде до верхушки сердца, где анастомозирует с ветвью левой венечной артерии.

Ветви правой венечной артерии васкуляризируют: правое предсердие, часть передней стенки и всю заднюю стенку правого желудочка, небольшой участок задней стенки левого желудочка, межпредсердную перегородку, заднюю треть межжелудочковой перегородки, сосочковые мышцы правого желудочка и заднюю сосочковую мышцу левого желудочка.

Левая венечная артерия, a. coronária sinístra, выйдя из аорты у левой полулунной заслонки ее, также ложится в венечную борозду кпереди от левого предсердия. Между легочным стволом и левым ушком она дает две ветви: более тонкую переднюю, межжелудочковую, ramus interventriculáris antérior, и более крупную левую, огибающую, ramus circumfléxus.

Первая спускается по передней межжелудочковой борозде до верхушки сердца, где она анастомозирует с ветвью правой венечной артерии. Вторая, продолжая основной ствол левой венечной артерии, огибает по венечной борозде сердце с левой стороны и также соединяется с правой венечной артерией. В результате по всей венечной борозде образуется артериальное кольцо, расположенное в горизонтальной плоскости, от которого перпендикулярно отходят ветви к сердцу. Кольцо является функциональным приспособлением для коллатерального кровообращения сердца. Ветви левой венечной артерии васкуляризируют левое предсердие, всю переднюю стенку и большую часть задней стенки левого желудочка, часть передней стенки правого желудочка, передние /3 межжелудочковой перегородки и переднюю сосочковую мышцу левого желудочка.

Наблюдаются различные варианты развития венечных артерий, вследствие чего имеются различные соотношения бассейнов кровоснабжения. С этой точки зрения различают три формы кровоснабжения сердца: равномерную с одинаковым развитием обеих венечных артерий, левовенечную и правовенечную. Кроме венечных артерий, к сердцу подходят "дополнительные" артерии от бронхиальных артерий, от нижней поверхности дуги аорты вблизи артериальной связки, что важно учитывать, чтобы не повредить их при операциях на легких и пищеводе и этим не ухудшить кровоснабжение сердца.

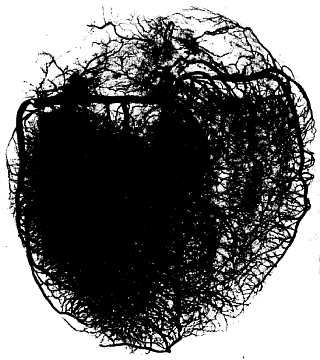

Внутриорганные артерии сердца (рис. 211, 212): от стволов венечных артерий и их крупных ветвей соответственно 4 камерам сердца отходят ветви предсердий (rr. atriáles) и их ушек (rr. auriculáres), ветви жедудочков (rr. ventriculáres), перегородочные ветви (rr. septáles anterióres et posterióres).

Рис. 211. Внутриорганные артерии сердца. Рентгенограмма (по Р. А. Бардиной).

Рис. 212.Артерии миокарда. Рентгенограммы (по Р. А. Бардиной).

1 - внутренний продольный слой правого желудочка; 2 - средний слой; 3 - наружный слой; 4 - верхушка; 5 - сосочковая мышца; 6 - область овального отверстия; 7 - гребенчатые мышцы.

Проникнув в толщу миокарда, они разветвляются соответственно числу, расположению и устройству слоев его: сначала в наружном слое, затем в среднем (в желудочках) и, наконец, во внутреннем, после чего проникают в сосочковые мышцы (аа. papilláres) и даже в предсердно-желудочковые клапаны. Внутримышечные артерии в каждом слое следуют ходу мышечных пучков и анастомозируют во всех слоях и отделах сердца.

Некоторые из этих артерий имеют в своей стенке сильно развитый слой непроизвольных мышц, при сокращении которых происходит полное замыкание просвета сосуда, отчего эти артерии называют "замыкающими". Временный спазм "замыкающих" артерий может повлечь за собой прекращение тока крови к данному участку сердечной мышцы и вызвать инфаркт миокарда.

Вены сердца открываются не в полые вены, а непосредственно в полость сердца.

Внутримышечные вены находятся во всех слоях миокарда и, сопровождая артерии, соответствуют ходу мышечных пучков. Мелкие артерии (до 3-го порядка) сопровождаются двойными венами, крупные - одиночными. Венозный отток идет по трем путям: 1) в венечный синус, 2) в передние вены сердца и 3) в наименьшие вены, впадающие непосредственно в правый отдел сердца. В правой половине сердца этих вен больше, чем в левой, в связи с чем венечные вены более развиты слева.

Преобладание наименьших вен в стенках правого желудочка при небольшом оттоке по системе вен венечного синуса свидетельствует о том, что они играют важную роль в перераспределении венозной крови в области сердца.

1. Вены системы венечного синуса, sinus coronárius córdis. Он является остатком левой общей кардинальной вены и лежит в заднем отделе венечной борозды сердца, между левым предсердием и левым желудочком. Своим правым, более толстым концом он впадает в правое предсердие близ перегородки между желудочками, между заслонкой нижней полой вены и перегородкой предсердия. В sinus coronárius впадают следующие вены: а) v. córdis mágna, начавшись у верхушки сердца, поднимается вдоль передней межжелудочковой борозды сердца, поворачивает налево и, обогнув левую сторону сердца, продолжается в sinus coronárius; б) v. postérior ventrículi sinístri - один или несколько венозных стволиков на задней поверхности левого желудочка, впадающих в sinus coronárius или в v. córdis mágna; в) v. obliqua átrii sinístri - небольшая ветвь, располагающаяся на задней поверхности левого предсердия (остаток зародышевой v. cáva supérior sinístra); она начинается в складке перикарда, заключающей соединительнотканный тяж, plica vénae cávae sinístrae, тоже представляющий остаток левой полой вены; г) v. córdis média лежит в задней межжелудочковой борозде сердца и, достигнув поперечной борозды, впадает в sinus coronárius; д) v. córdis párva - тонкая ветвь, расположенная в правой половине поперечной борозды сердца и впадающая обычно в v. córdis média в том месте, где эта вена достигает поперечной борозды.

2. Передние вены сердца, vv. córdis anteriores, - небольшие вены, находятся на передней поверхности правого желудочка и впадают непосредственно в полость правого предсердия.

3. Наименьшие вены сердца, vv. córdis mínimae, - очень маленькие венозные стволы, не появляются на поверхности сердца, а, собравшись из капилляров, впадают прямо в полости предсердий и в меньшей степени желудочков.

В сердце различают 3 сети лимфатических капилляров: под эндокардом, внутри миокарда и под эпикардом. Среди отводящих сосудов формируются два главных лимфатических коллектора сердца. Правый коллектор возникает у начала задней межжелудочковой борозды; он принимает лимфу от правого желудочка и предсердия и достигает левых верхних передних узлов средостения, лежащих на дуге аорты близ начала левой общей сонной артерии.

Левый коллектор образуется в венечной борозде у левого края легочного ствола, где принимает сосуды, несущие лимфу от левого предсердия, левого желудочка и частично от передней поверхности правого желудочка; далее он направляется к трахеобронхиальным или трахеальным узлам либо к узлам корня левого легкого.

Нервы, обеспечивающие иннервацию сердечной мускулатуры, обладающей особым строением и функцией, отличаются сложностью и образуют многочисленные сплетения. Вся нервная система слагается из: 1) подходящих стволов, 2) экстракардиальных сплетений, 3) сплетений в самом сердце и 4) связанных со сплетением узловых полей.