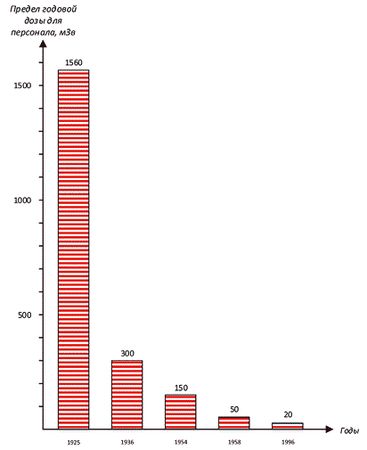

Рис. 11.1 Хронология изменения предела годовой дозы облучения персонала группы А (графическая обработка данных [3])

В 1912 году, когда никаких норм и в помине не было, французский учёный Жолио Кюри оценивал опасность на глазок. Подержав кусочек радия (самый популярный в то время радионуклид) в руке, он ждал: будет ожог или нет? И делал заключение: эритемная (то есть дающая стойкое покраснение и последующее коричневое окрашивание) доза на кожу не должна превышать 10 рентген в день. Лишь позднее, когда узнали об отдалённых последствиях облучения, стали вводить научно обоснованные ограничения. Со временем об опасности радиации узнавали всё больше, технологии работы с источниками излучения совершенствовались – и нормы периодически ужесточали.

Сегодня пределом дозы для профессионалов (атомщиков, медицинских работников и всех прочих, за исключением космонавтов) считается 20 мЗв/год. Правда, такая доза облучения допускается в среднем за любые последовательные 5 лет, а в течение одного года можно получать и до 50 мЗв.

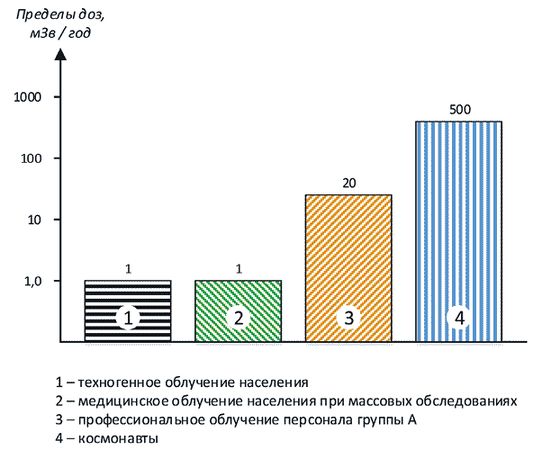

А для нас с вами, для населения, установлены куда более жёсткие нормы. Так называемое техногенное облучение, например, от расположенного в городе атомного предприятия, ограничивается величиной 1 мЗв/год. Это мало, ниже дозы, реально получаемой за счёт природного фона (2 мЗв), о котором побеседуем чуть позже.

Отдельно ограничивают медицинское облучение. Для массовых рентгенорадиологических обследований практически здоровых лиц эффективная доза не должна превышать 1 мЗв/год.

Другое дело, если медицинская процедура, связанная с облучением, позволяет установить диагноз либо вылечить пациента. В этом случае доза не ограничивается каким-то пределом. Но должен соблюдаться так называемый принцип обоснования: польза от медицинской процедуры должна превышать возможный радиационный ущерб для здоровья [2].

Наглядно нормативы облучения показаны на рис. 11.2.

Рис. 11.2 Нормативы облучения

Поскольку их значения отличаются в сотни раз, ось ординат построена в логарифмическом масштабе: равные отрезки шкалы соответствуют десятикратному увеличению.

А что насчёт природного облучения? Ограничивают его или нет? Да, но не всякое. Возьмём космическое излучение у поверхности Земли. Можем ли мы повлиять на получаемую дозу? Нет. А ещё есть такой природный радионуклид – калий-40. Этот изотоп, как мизерная примесь к стабильному калию-39, поступает в организм с водой и пищей. Способны мы повлиять на дозу облучения? Тоже нет. Логично, что эти виды природного облучения не регулируются.

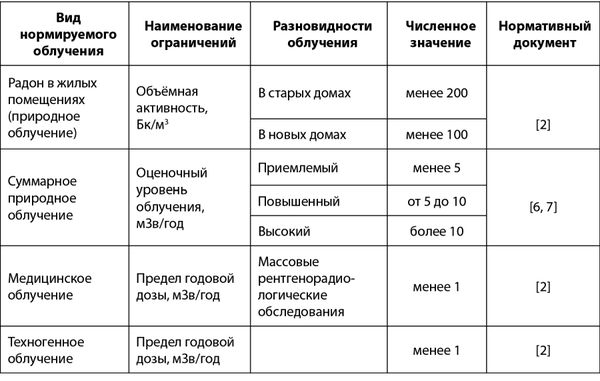

Другое дело – радиоактивный радон в помещениях. Напрямую дозу внутреннего облучения за счёт вдыхания радона определить сложно, и потому ограничивают не дозу, а объёмную активность радона в воздухе помещений. Причём российские требования предусматривают не одно, а два предельных значения объёмной активности. При проектировании новых зданий – 100 Бк/м3, а в уже эксплуатируемых зданиях – 200 Бк/м3, поскольку множество старых помещений не укладывается в первую норму.

Кстати, в западных странах нормы по радону либо сопоставимы с нашими, либо мягче. В настоящее время в странах Европейского Союза экспертами по радиационной защите рекомендованы нормы концентрации радона в помещениях вдвое выше, чем у нас: 200 Бк/м3 – для новых жилых зданий и 400 Бк/м3 – для старых. А в Финляндии, где очень много радона в старых помещениях, нормативы ещё либеральнее: 200 Бк/м3 в новых домах и до 800 Бк/м3 – в эксплуатируемых [4].

Но мы привыкли оценивать опасность радиации по значению дозы. Как же связать концентрацию радона (Бк/м3) с дозой (мЗв/год)? Понятно, что получаемые дозы зависят от времени пребывания людей в помещениях. Исходя из этого для жилых помещений, где люди проводят 80 % времени, среднегодовая активность радона и годовая эффективная доза соотносятся так:

100 Бк/м3 → 1,5 мЗв/год.

Соответственно,

200 Бк/м3 → 3 мЗв/год [5].

Может возникнуть вопрос: а почему санитарная норма на радоновое облучение (3 мЗв/год) в три раза мягче, чем для техногенного облучения (1 мЗв/год)? Может, радон не так опасен, как выбросы атомных станций? Причина в другом: снизить радиационное воздействие вездесущего радона куда сложнее, чем облучение от атомных предприятий. А норма должна быть выполнимой, иначе она теряет смысл. Впрочем, радиоактивному радону мы посвятим целых две главы (мифы № 13 и № 14).

Очень хитро нормируется суммарное природное облучение. С одной стороны, ограничивать эффективную дозу для населения не имеет смысла: мы не в состоянии повлиять ни на внешний гамма-фон, ни на содержание радиоактивного калия-40 в организме. А с другой стороны, суммарное воздействие природной радиации может достигать опасных значений. Как быть? Вместо жёстких норм введены уровни облучения, которые позволяют оценить степень радиационной безопасности населения [6, 7]. В зависимости от значения эффективных доз облучения населения от всех природных источников (включая радон) установлены три уровня:

– менее 5 мЗв/год – приемлемый уровень;

– 5-10 мЗв/год – повышенное облучение;

– более 10 мЗв/год – высокий уровень.

Чтобы эти непростые вопросы лучше уложились в голове, цифры по ограничению радиационного воздействия сведены в таблицу 11.1.

Таблица 11.1 Ограничение радиационного воздействия на население России

Но почему допустимые дозы техногенного облучения персонала и населения так сильно разнятся – в двадцать раз? Если 20 мЗв уже безопасно, зачем предел для населения ограничивать одним миллизивертом?

Наверняка кто-то уже сообразил, в чём тут дело.

Во-первых, людей, которых мы называем населением, намного, в тысячи раз больше, чем атомщиков, рентгенологов и других профессионалов. По этой причине коллективная доза для населения выше – а значит, может увеличиться и число раковых заболеваний. Просто из-за большей массовости облучения. Это во-первых.

А во-вторых, население включает и детей, и беременных женщин, а также – больных и ослабленных. А, скажем, атомщики – взрослые здоровые мужики: других туда не берут. Поэтому и запас предельной дозы по отношению к предельным уровням облучения такой разный.

Мало того, что ионизирующее облучение нормируется, то есть ограничивается определёнными предельными дозами. В отношении радиации действует ещё и принцип ALARA, сформулированный в 1954 году МКРЗ. Нет, это не фамилия французского ученого, а сокращение английского выражения:

A → As

L → Low

A → As

R → Reasonable

A → Achievable

Переводится примерно так: "Настолько низкие (имеются в виду уровни облучения), насколько это разумно допустимо".

В Российской Федерации принцип ALARA известен как принцип оптимизации (а всего действуют три принципа радиационной защиты, включая уже известные вам принципы нормирования и обоснования).

Принцип оптимизации гласит: дозы облучения необходимо поддерживать не только ниже предельных норм (это даже не обсуждается), но на возможно низком и достижимом уровне. Это касается как индивидуальных, так и коллективных доз: последние можно уменьшить, снижая число облучаемых лиц. Так на практике реализуется беспороговый подход.

При этом российские нормы радиационной безопасности (так называемые "НРБ-99/2009" [2]) критикуют с двух сторон. Атомщики (имеется в виду администрация, а не работники) – за то, что нормы слишком жёсткие, иной раз трудновыполнимые. "Зелёные" – наоборот, за мягкость: ведь возможны угрожающие сочетания радиации с химическими загрязнениями, с табачным дымом и так далее [3].

Что тут можно сказать? Совсем "нулевые" нормы смысла не имеют: они будут нарушаться неизбежно. Мы уже имеем подобную картину в области экологической безопасности, точнее, при нормировании химического загрязнения рыбохозяйственных водоемов. Для большинства наших рек, озёр и водохранилищ ввели безумно низкие предельно допустимые концентрации отдельных химических загрязнителей в воде – меди, нефтепродуктов и других. Но эти нормативы повсеместно превышаются. Предприятия за это штрафуют, деньги переходят из одного кармана в другой, но вода-то чище не становится. И какой в этом смысл?