Эти искажения восприятия объективного опыта человека о себе, столь свойственные аномальной личности, К. Роджерс иллюстрирует рядом примеров. В одном из них он описывает искаженное восприятие юношей объективно переживаемого им чувства гнева по отношению к своим родителям в виде ощущения сильной головной боли. Это искажение обусловлено тем, что одним из ценностных идеалов этого юноши является почитание своих родителей, граничащее с поклонением. В другом случае представлен пилот, считающий себя бесстрашным человеком, у которого объективно возникающий страх перед выполнением задания, связанного с риском для жизни, искаженно воспринимается в виде болей в сердце или в желудке.

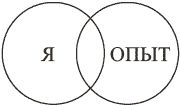

В общем виде эту черту можно проиллюстрировать на модели структуры личности К. Роджерса, которая представлена на рисунке 2.

Рис. 2.Модель структуры личности (Rogers, 1965; Роджерс, 1997)

Данная модель состоит из двух частично пересекающихся окружностей. Одна из этих окружностей, обозначенная как Я, символизирует субъективные представления человека о себе. Другая окружность, обозначенная как Опыт, символизирует весь имеющийся у человека объективный сознательный опыт, относящийся к самому себе. Частичное пересечение этих окружностей означает, что часть опыта воспринимается человеком объективно, без какого-либо искажения и соответствует его представлениям о себе. Вместе с тем у человека есть также опыт, который противоречит этим представлениям, и поэтому он воспринимается человеком в искаженном виде или не воспринимается вообще. Этот опыт символически не входит в зону пересечения окружностей.

Указанные взаимоотношения между Я и Опытом К. Роджерс разъясняет с помощью ряда конкретных примеров. В одном из них рассматривается человек, имеющий представление о себе как о полностью неспособном обращаться с техническими устройствами. Данное представление частично подтверждается реальным опытом неудач при его обращении с такими устройствами, что символически изображается зоной пересечения окружностей. Вместе с тем у него имеется также и объективно противоположный опыт успешного обращения с техническими устройствами, не входящий в эту зону пересечения, который воспринимается искаженно, например как случайность или везение.

С помощью этой модели очень удобно проиллюстрировать обсуждаемое различие между самоактуализирующейся и аномальной личностью по характеристике ее открытости – предвзятости по отношению к опыту, от которой зависит степень реалистичности – искаженности представлений человека о себе. На данной модели эта степень реалистичности – искаженности соответствует площади пересечения окружностей и обозначается К. Роджерсом как степень конгруэнтности Я и Опыта. Полной конгруэнтности соответствует наложение этих окружностей их друг на друга. Этот случай характерен для полностью самоактуализирующейся и открытой опыту личности, которая имеет абсолютно реалистичные и неискаженные представления о себе, включая противоречивые. Как пишет К. Роджерс, человек, открытый опыту, – это тот, "который осознает как требования культуры, так и свои собственные физиологические потребности в пище и сексе, который осознает как свое желание иметь дружеские отношения, так и желание возвеличивать себя, который осознает как свою тонкую и чувствительную нежность по отношению к другим, так и враждебность к ним" (Роджерс, 1994, с. 150–151). В другом месте, также описывая подобный опыт человека, находящегося в процессе самоактуализации, К. Роджерс отмечает, что "он чувствует себя любящим, нежным, внимательным и сотрудничающим, так же как и враждебным, похотливым или злым. Он чувствует интерес, живость, любопытство, так же как лень или безразличие. Он так же чувствует себя боязливым, как смелым и храбрым. Его чувства, когда он живет рядом с ними и принимает их сложность, действуют скорее в созидательной гармонии, чем увлекая его на какой-нибудь дурной путь, не поддающийся контролю" (Роджерс, 1994, с. 227). Напротив, полная неконгруэнтность свидетельствует о наличии у человека иллюзорных, полностью искаженных представлений о себе, абсолютно не соответствующих реальности. Очевидно, что эти крайние случаи следует рассматривать только как идеальные образцы, которые едва ли существуют в реальной жизни.

Вторая черта аномальной личности также противоположна рассмотренной ранее под этим же номером черте самоактуализирующейся личности. Если самоактуализирующейся личности свойственна вера в свой организм как в источник объективного опыта о себе, то аномальная личность в большей степени доверяет своим субъективным представлениям о себе, основанным на условных ценностях. Вследствие этого у аномальной личности неизбежно возникает несоответствие содержаний Я и Опыта, и между этими двумя структурами устанавливается отношение конфронтации. Объективный опыт, не соответствующий условным ценностям, описывается К. Роджерсом как представляющий объективную угрозу разрушения представлений человека о себе, угрозу разрушения целостности его Я. Этот угрожающий опыт является источником чувства тревоги, от которого человек защищается посредством искажения объективного содержания опыта.

Третью отличительную черту аномальной личности можно обозначить как внешний локус. Ранее, при описании третьей черты самоактуализирующейся личности, было показано, что ей свойственно самоопределение в целях собственной жизни и способах их достижения. Напротив, аномальная личность во многом руководствуется в своей жизни условными ценностями, навязанными человеку в раннем детстве другими людьми с целью управления его поведением в нужном для них направлении. Это навязывание осуществлялось на основе потребностей человека в положительном к нему отношении и в самоуважении. Несмотря на то, что в дальнейшем, после их интроекции, условные ценности воспринимаются человеком как свои собственные, тем не менее, учитывая их происхождение, можно говорить о том, что его поведение находится в иррациональной зависимости от них как от внешних сил.

Четвертая черта аномальной личности отличает ее от самоактуализирующейся тем, что ей в большей степени свойственно пребывать в состоянии постоянства и определенности. Это обусловлено тем, что представления о себе аномальной личности в большей степени основываются на относительно устойчивой системе условных ценностей, а не на непрерывно изменяющемся опыте и вдобавок обладают способностью активно сопротивляться изменениям в направлении их соответствия опыту за счет искажения его объективного содержания.

Нормальная (не предрасположенная к возникновению жизненных проблем и психических расстройств) личность, которая свойственна, в терминологии К. Роджерса, более полноценно функционирующему человеку, описывается в его работах как обладающая чертами самоактуализирующейся личности, но это описание почти всегда дается не в абсолютных, а в относительных характеристиках по сравнению с аномальной личностью.

Так, нормальная личность характеризуется не открытостью опыту, а большей открытостью опыту, не верой в свой организм, а большей верой в свой организм, не внутренним локусом, а большим внутренним локусом, не желанием существовать как процесс, а большим желанием существовать как процесс и т. д. В качестве примера такого рода описания можно привести отрывок из одной работы К. Роджерса, где он в концентрированном виде дает характеристику особенностей нормальной личности человека, с успехом прошедшего курс клиент-центрированной терапии. В этом отрывке мы специально выделили те слова, которые указывают на сравнение характеристик нормальной личности с личностью аномальной. Как пишет К. Роджерс, после успешно проведенной психотерапии "индивид становится более цельным, более действенным. У него проявляется меньше невротических или психопатических черт и больше качеств нормального, здорового человека. У него изменяется восприятие себя, он более реально оценивает себя. Такой человек становится более похож на того, каким он хочет быть. Он более уверен в себе и лучше владеет собой. Он лучше понимает себя, становится более открытым опыту, меньше отрицает и подавляет свой собственный опыт. Такой человек лучше принимает других и видит их более похожими на себя. Подобные изменения происходят у него и в поведении. На него меньше действует стресс, после него он быстрее приходит в себя. Как замечают друзья, он становится более зрелым в поведении. У него меньше защитных реакций, он более адаптирован, более способен творчески подойти к ситуации" (Роджерс, 1994, с. 78–79).

С нашей точки зрения, такое сравнительное описание нормальной личности не является случайным. Оно связано с тем, что, как уже указывалось ранее, у человека, помимо врожденной тенденции к самоактуализации, есть еще и врожденная потребность в положительном отношении к себе со стороны других людей, которая зачастую удовлетворяется только при условии соответствия качеств его личности тем условным ценностям, которые разделяют значимые для него другие люди.