Но самораскрытие наших пациентов – не единственный лечебный момент на пропедевтическом этапе. Не менее важен психотерапевтический эффект – "снабжение" больного рядом целебных состояний: успокоение, удовольствие, чувство уверенности в себе, повышение психической активности и др. Они возникают у пациента в ходе глубокого "вчувствования", понимания произведения, идентификации с героем.

"Удивительное дело – за окном читального зала жара, а уходить не хочется. Несколько страничек милого рассказа заставляют задуматься, понимая при этом, что подобная "задумчивость" целебна… Мне очень понравился рассказ "Рыжая". Он легкий и прозрачный, как солнечный свет, и в то же время мудрый. Появилось чувство, будто я поговорила с очень хорошим человеком, преданным другом, появилась надежда на встречу с человеком, который меня поймет" (А.Л., 20 лет).

Моделирующая (предвосхищающая) функция. Моделирование выражается в том, что на пропедевтическом этапе работы возникает своего рода соавторство пациента и психотерапевта, когда больной "намекает" врачу на оптимальные для себя формы предстоящего лечения, что является большим вкладом в методику, обогащает ее. Так, П.А. (25 лет), дает свою стратегию будущих занятий через анализ повести К. Паустовского "Золотая роза", специально подобранного для него:

"Паустовский говорит, что вдохновение – строгое рабочее состояние человека. Процесс лечения, если его рассматривать как творческий процесс, уже сам по себе должен доставлять радость. Буду считать занятия в группе – творческим делом".

Неоценимо в этом плане произведение Б. Шоу "Пигмалион", представляющее собой заданную художественную модель ситуации лечения. При этом анализе фактически все пациенты идентифицируют себя с главной героиней пьесы – Элизой, проявляя при этом индивидуальное отношение как к самому процессу обучения (для нас – лечения), так и к учителю (психотерапевту) – Хиггинсу.

Анализ произведений с точки зрения связи с последующими этапами методики приводит, как уже говорилось, к пониманию самим пациентом личностной основы заикания и, следовательно, необходимости огромной работы над собой:

"Первой аналогией, возникшей после прочтения "Песни об органисте" М. Анчарова, был сеанс, ибо на нем совершается восхождение от лилипута до Гулливера в речи. Однако процесс преодоления – трудный процесс. И исполнение Баха, заставившее слушателей плакать и давшее повод для эмоционального потрясения, – есть результат огромной предварительной работы и ступень к достижению новых вершин мастерства" (А.О., 19 лет).

Следует отметить, что пациенты затрагивают в своих аналитических сочинениях темы, которые впоследствии будут неоднократно обсуждаться в совместных психотерапевтических беседах.

Коммуникативная функция. Как уже было сказано выше, пропедевтический этап является началом общения между пациентом и психотерапевтом, причем общения именно диалогического: желание высказаться – желание выслушать; желание объяснить – желание понять; установка на лечение – установка на помощь и т.д., что своеобразно обогащает присущие процессу общения взаимоотношение, взаимообращение, взаимопознание (Бодалёв, 1983).

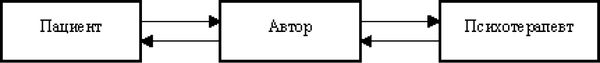

Эффективность этого этапа в ряде его функций объясняется тем, что он построен как диалог пациента и психотерапевта, причем такой диалог, где "речевая инициатива", бесспорно, находится в руках больного. Диалогизм ситуации создается тем, что пациент знает наверняка, уверен, что его высказывания будут выслушаны. Поэтому он, обращаясь к читателю (психотерапевту), ведет с ним беседу, советуется, делится самыми сокровенными мыслями, чувствами, предположениями и т.д. Доказательством служит тот факт, что в некоторых случаях анализы произведений построены отдельными пациентами в форме разговорной речи – с прямым обращением к адресату ("Здравствуйте, Юлия Борисовна, Наталья Львовна… ", "Не знаю, насколько это верно…" и т.д.). Впоследствии и сами пациенты отмечают диалогичность протекания библиотерапевтического этапа и выводят особую формулу такого общения, где автор произведения – посредник между пациентом и психотерапевтом:

Таким образом, подчеркивается момент своего рода суггестии. По словам Д.С. Лихачева, соучастие читателя в творческом процессе – существенная сторона художественного произведения. От этого зависит не только эстетическое наслаждение, но и его, читателя, убежденность.

Автор, как бы выступая в роли психотерапевта и носителя определенных ценностей, позволяет читателю самому приходить к нужному выводу. При этом сам факт такой суггестии может иметь как опосредованный (через образ, поступки героя, композицию, основную идею произведения), так и непосредственный (через прямые высказывания, суждения, афоризмы автора) характер.

I. 2. Феномен "Яблони"

От анализа литературных произведений – к собственному творчеству. Покажем более подробно целостный процесс работы с пациентом во время пропедевтического этапа на примере 14-летней школьницы из Ташкента – Наташи У.

"Заикающейся себя помню почти всю сознательную жизнь… Подолгу молчу перед каждым словом, а то и слогом, высовываю язык и кусаю его…" (из дневниковых записей).

В девятилетнем возрасте Наташа У. потеряла мать и бабушку. С пожилым отцом, родственниками и одноклассниками отношения складывались сложно… Многочисленные обращения к специалистам усугубляли неверие в возможность избавления от заикания.

Характерные переживания: "…страх, досада, стыд…", "…тоска и подавленность…".

Основные состояния во время попыток говорить: "…стеснение, особенно с мальчиками… с ними вообще не говорю…", "…страх…", "…нежелание вызывать досаду собеседника…", "…жалкие попытки внушить себе, что могу сказать…".

Раздраженный протест против заикания проявляется даже в характерном движении: "…часто, чтобы вытолкнуть слово, я прыгаю, приседаю, топаю ногой…".

Обычная реакция – избегание трудных ситуаций: "…в магазины предпочитаю не ходить…", "…прошу сказать за меня…", "…незнакомых избегаю…".

Это же подтвердилось в результате тестирования: "Практически полностью отсутствует поиск выхода из фрустрирующей ситуации" (тест Розенцвейга).

Проблема заикания – это, конечно, проблема нарушенного, искаженного общения. Особенно для подростка, в чьем возрасте потребность в неформальном глубинном общении, в "значимом другом" – ведущая, когда общение само по себе – высшая жизненная ценность! Вопрос одного из тестов – "Какие желания возникают наиболее часто?", – предполагающий широкий диапазон возможных ответов, выводит Наташу на целую серию воспоминаний, переживаний по поводу только неудачного общения:

"Когда начинаю сильно заикаться и выводить этим собеседника из себя, возникает желание провалиться сквозь землю… Когда на меня обращены жалостливые физиономии, когда учителя прощают мне то, что не прощают другим, и обвиняют в том, чего не было, мне хочется куда-нибудь спрятаться, ничего не видеть и не слышать…"

Для заикающегося ребенка именно с общения в школе начинаются многие психотравмы, перерастающие порой в настоящие "психодрамы":

"…Учителя думают, что придуриваюсь… Отвечаю письменно, меня совсем не спрашивают. Получив плохую отметку, я не могу ее исправить… Однажды учительница сказала: "Как отвечать на уроке, так не можешь, а как разговаривать на перемене – получается!" Я тогда впервые усомнилась в разумности и справедливости взрослых…"

Естественно, что все это оставило сверхболезненный след в сознании девочки:

"…Когда проходили мимо школы, ноги становились ватными…"

"Лишний, неполноценный, человек второй шеренги, птица с перебитыми крыльями… глаза всегда избегают вашего взгляда, заранее пресекают любой возможный контакт, словно говорят: "Мы не знакомы и незачем ко мне обращаться…"" -

так говорят о себе сами заикающиеся.

Таким образом, нарушенная речь – только внешняя сторона заикания, всего лишь "верхушка айсберга". Существует еще и подводная, во много раз большая его часть. Заикание, подобно сорняку, дало мощные и цепкие психологические корни, затронуло многие глубинные структуры личности. Вот почему жизнь Наташи, как внешняя, так и внутренняя, строится с "поправкой" на заикание, "вращается" около речевой проблемы, создает почву для отчаяния, сомнений, иногда перерастает в апатию. Нас сразу же насторожило общее состояние подростка. Недетская усталость, истощение нервной системы: "…Озабочена, чувствую себя скованно, встревожена" – ответила она на вопрос теста о состоянии. Отец дополнил: "Потеряла уверенность, почти не борется".

Оговоримся, что приведенный выше материал, характеризующий Наташу У., мы относим к так называемому "портрету болезни", включающему информацию о тяжести дефекта, наличии скопто– и логофобии (стыда и страха речи), связанных с заиканием личностных проблем.

Кратко изложим процесс выстраивания "портрета неповторимости" как способа получения информации об индивидуальных особенностях пациента "вне дефекта" заикания на примере Наташи У.