Начнем с ее школьной характеристики: "Наташа эрудирована, много читает, грамотная, обладает правильной литературной письменной речью, пишет сочинения, где проявляется ее аналитический ум, знание жизни, людей". А наше первое впечатление от работ этой пациентки было: удивительная добросовестность, аккуратность (задания выполнялись таким почерком, что мы не перепечатывали их), сверхсерьезное отношение к предстоящему лечению: "Извините за плоский анализ… задания рассчитаны на взрослых, для меня это слишком заумно", – предупреждала нас девочка и… давала блестящие разборы художественных произведений. "Посредственность…", – приговор, который дала себе девочка в одной из самохарактеристик, и всеми своими работами опровергла его. Налицо – завышенные требования к себе, высокий уровень притязаний в сочетании с повышенной тревожностью.

В обыденном представлении темная сторона тревожности не вызывает сомнений: по данным тестов, у Наташи – это личностное качество связано с высокой степенью травмированности. Однако одна из основных особенностей нашей методики – ориентация на "положительное" начало в человеке, следовательно, и в тревожности мы находим ее "плюсы": это и чувствительность, и осторожность, и ответственность, которые заставляют предусматривать каждый шаг, продумывать его до мелочей, изобретать различные варианты действий, проверяя себя, а это, в конечном счете, – проявление своеобразного творческого начала. И даже в патологическом двигательном поведении Наташи (характерное движение топания ногой) мы стараемся найти отправные точки для дальнейшей работы. Так, нетерпимость к своему недугу порождала желание противостоять ему, идти напролом назло себе и болезни: "донести мысль до других", "или пан, или пропал", то есть "без откладывания".

Говоря об особенностях интеллекта девочки, мы отмечали, что каждая работа Наташи была насыщена многочисленными образами, сравнениями, ассоциациями. Задания она выполняла в форме своеобразного диалога, с "размышлениями вслух" с постановкой сложных вопросов, выдвижением интересных гипотез, с поиском ответов, перебором всевозможных вариантов решения и выводов, с неожиданными догадками и открытиями, "озарениями". И все это – часть ее духовного мира, построенного на фантазии, воображении, мечтах. Разносторонние знания, ценности, нравственные идеалы, не всегда и не достаточно реалистические, "неземные" накоплены подростком с раннего детства из огромного количества прочитанных книг, трансформированы через лично пережитое горе.

Продолжая анализировать присланные Наташей задания пропедевтического этапа, мы отмечали ее коммуникативно-антикоммуникативную настроенность. С одной стороны, ярко выраженная потребность в общении, стремление "быть нужной окружающим", с другой – "вспыльчивость, самонадеянность", "нетерпимость к чужим недостаткам", предъявление высоких требований к людям, агрессия. Таким образом, не только само заикание и отношение к нему окружающих мешают нормальному общению подростка.

"Птичий двор с его глупой и никчемной возней, – само воплощение скопища недалеких самодовольных обывателей… Впору было смеяться над ними самими – над их убожеством…" (из анализа сказки "Гадкий утенок").

Бросается в глаза готовность, с которой девочка обрушивается на всех отрицательных персонажей, символизирующих "общество", социальную среду. В других работах также явное преувеличение роли сил зла и несправедливости. "Самовозгорающаяся" агрессивность, отрицательные установки в отношении к окружающим иногда принимают самый обобщающий характер (в сравнении с анализами этого же произведения другими пациентами, "удельный вес" обвинительной темы у Наташи, количество ярких эпитетов, эмоциональный накал намного выше). Тема зла без конца прокручивается, нагнетается. Показателен в этом плане и анализ пьесы Б. Шоу "Пигмалион". Практически весь он построен на гневном осуждении профессора Хиггинса, его "…бесцеремонного обращения с людьми", нечуткости, равнодушия, "неисправимости". В заключение остается лишь пожалеть о том, что "у Хиггинса скупая душа"…

Юлия Борисовна с Наташей Уманской

Отметим, что другие наши пациенты, с менее "миронаказующей" направленностью, пишут о профессоре Хиггинсе обратное: "Научить человека чему-нибудь можно только тогда, когда личность учащегося священна".

Из результатов комплексного тестирования Наташи У.: "Нетерпима. Агрессивна, старается быть категоричной и принципиальной во всем, независимой и решительной. Склонна к самозащите в резкой форме, хотя и готова признать вину. Недостаточно адаптирована". Однако, следуя принципу "опоры на положительное" нашей методики, чтобы общение в дальнейшем состоялось, необходимо было найти "рациональное зерно" и в этой видимой неадекватности девочки. Для начала важно уже само по себе осознание ею своей внутренней конфликтности при общей склонности к самоанализу: отсюда и желание разобраться в себе, отличить истинные ценности от ложных.

В нашей методике кульминацией творческой активности пациента в ходе пропедевтического этапа является его готовность стать автором собственного произведения. И если до начала лечения сверхзначимой проблемой Наташи был дефект, и им определялись все другие жизненные отношения, то во время организованного методикой литературного творчества психика девочки переориентировалась, переключилась на само творчество (так называемое интрагенное поведение).

Важным моментом такого творчества служит его образно-символическая форма, опосредованно подсказанная пациенту самим методом библиотерапии.

Ярким примером мы считаем сочиненную Наташей У. сказку "Яблоня". Сказка построена на художественном отреагировании подростком своих личностных проблем. Символ Яблони – не что иное, как иносказательно поданный образ "Я" Наташи. На наш взгляд, в творческом акте написания этой сказки реализовались все основные функции пропедевтического этапа: диагностическая, психотерапевтическая, коммуникативная, моделирующая.

Особым символическим языком девочка дала ясное описание процесса взаимопознания пациента и психотерапевта, их встречное движение друг к другу. Поэтому мы часто будем упоминать эту сказку в данной книге, говоря о работе с больными. "Яблоня" не только хороша сама по себе, но и служит материалом для библиотерапии другим пациентам.

Краткий анализ сказки Наташи У. "Яблоня"

"Вечером воздух был горяч и неподвижен, а ночью разразилась буря. В городе она срывала крыши с домов и выла в печных трубах, а в лесу повалила огромный старый дуб – красу и гордость всего леса. Падая, лесной великан задел ветвями молодую яблоньку. Всего лишь задел, но долго ли повредить такое маленькое деревце – бедняжка оказалась с переломленным стволом… Уж больно она была мала и незаметна и яблок еще не давала… Рана на дереве затянулась… но деревце срослось почти под прямым углом, а так как оно продолжало всеми ветвями тянуться к солнцу, то ствол ее образовал причудливый и не очень-то красивый изгиб…"

Именно в сказке наиболее ярко и эмоционально отражен драматически напряженный конфликт "Я и общество". Чем больше тянется Яблонька к свету, тем больше встречает она препятствий со стороны настроенного против нее окружения, тем больше накаляются ее отношения с другими лесными жителями, и в итоге:

"… Жизнь Яблоньки стала совсем невыносимой. Все наперебой твердили ей о ее уродстве, наконец, и сама Яблонька стала думать только об этом. Она все ниже гнулась от стыда и все больше кривела. Это очень огорчало ее. Часто она лила горькие слезы и жалела, что Дуб не раздавил ее совсем… Яблонька просто не знала, куда бежать от такого количества недоброжелателей".

В этих строках зашифрован классический "порочный круг" невроза заикающегося: заикание – его субъективное восприятие – оценка заикающегося другими – личностные последствия этого (страх, стыд, негативные эмоциональные состояния), что, в свою очередь, еще более усугубляет страх речи.

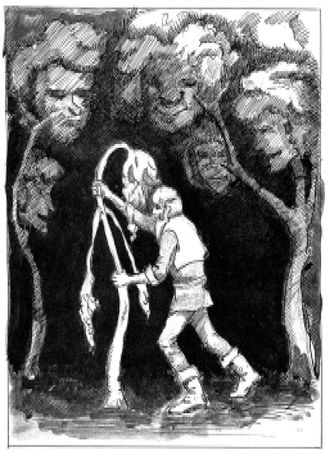

Однако намного больший интерес вызывает вторая часть сказки, повествующая о "выпрямлении". Чрезвычайно значимо то, что эта часть начинается с созданного Наташей образа психотерапевта (желанный портрет его складывался у девочки во время чтения и анализа художественной литературы).

"…Как-то раз в лес пришел городской садовник… Он услышал обидные слова, которыми награждали ее деревья, и отлично понял их (все садовники понимают язык растений, так, как пастухи – язык животных). По неуловимым признакам, замеченным лишь его опытным глазом, он понял, что наша Яблонька может давать прекрасные плоды…"