Аналогичная трудность возникает и при использовании для "вытеснения" нежелательного страха другим (переориентированным) страхом. В этом случае "вытесняющий" страх также должен касаться прежних стереотипов поведения. Иными словами, пациенту следует испытывать страх не перед индивидуально-стрессовым событием, а страх вновь реализовывать прежние дезадаптивные стереотипы поведения, которые привели его к данному плачевному состоянию. Повторяя прежние варианты поведения, пациент соответственно подкрепляет их, а это усугубляет его положение и никак не способствует "излечению". Исследование показывает, что наиболее эффективной процедурой является совмещение эмоций гнева и переориентированного страха, поскольку в этом случае облегчается "перевод" вегетативной реакции, традиционно возникающей при фобическом варианте реагирования пациента на индивидуально-стрессовую ситуацию, во вновь формируемый динамический стереотип.

Необходимо отметить, что сам психотерапевт является до определенного момента своего рода дополнительным "условным тормозом" во вновь образованном динамическом стереотипе, который позволяет пациенту справляться с "вегетативной бурей" в индивидуально-стрессовой ситуации. Однако такое положение дел должно последовательно и настоятельно меняться, "финальный" динамический стереотип пациента не должен содержать в качестве своего элемента этот "условный тормоз". Постепенно и активно реализуется принцип "самостоятельности пациента": психотерапевт так формирует структуру занятий, чтобы на каждом новом занятии задание, выполняемое пациентом, усложнялось, сам же психотерапевт постепенно "выходит" из структуры динамического стереотипа пациента, передавая последнему "бразды правления" его же собственным поведением.

Однако зачастую путь к редукции "драйва страха" у пациента можно пройти значительно быстрее и с меньшими затратами. Когда вегетативные приступы имеют явную и очерченную форму, имеет смысл воспользоваться механизмом "внезапной редукции драйва". Сущность этого механизма, частично представленная в работах, посвященных провокационной психотерапии, состоит в своеобразном "осознании-ощущении" нейтральности индивидуально-стрессового события. Иными словами, если какой-то стимул некогда вызвал фобическую реакцию и закрепился таким образом в виде дезадаптивного динамического стереотипа ("вторичного драйва"), то редуцировать этот "драйв" можно, только абсолютно (на опыте) убедившись в том, что данный стимул не представляет никакой опасности, кроме разве лишь мнимой. Однако поскольку "драйв" является элементом "схемы", то избавиться от него одними аберрациями "картины" оказывается невозможно. "Голые" убеждения, равно как и фактический опыт, не получивший соответствующего означения, являются недостаточными условиями для "внезапной редукции драйва". Если же соответствующее означение ("картина") и опыт ("схема") совпадут по времени, когда страх "продемонстрирует" всю свою "беспочвенность", "внезапная редукция драйва" будет достигнута.

Наконец, важным элементом работы с вегетативными дисфункциями является механизм подкрепления-наказания. Использовать традиционные бихевиоральные техники данного регистра весьма затруднительно и вряд ли имеет смысл. Учитывая "тонкость" материала, необходимо ограничиться относительно "щадящим", но точно направленным подкреплением. Таковым является, в первую очередь, отношение психотерапевта к вегетативным реакциям пациента: они не должны его "ошеломлять", психотерапевт относится к ним как к нейтральным и незначительным, вполне естественным проявлениям, ответственность за которые несет сам пациент, и если он приводит их в действие, то он же за это и "расплачивается" теми неприятными ощущениями, которые они ему доставляют.

Иными словами, психотерапевт так ориентирует ситуацию, чтобы пациент переживал сами эти вегетативные дисфункции как негативное подкрепление его дезадаптивным стратегиям. В подавляющем большинстве случаев психотерапевт не настаивает, не использует прямой конфронтации; пациент должен остаться в каком-то смысле "один на один" со своей вегетативной дисфункцией и доставляемыми ею неприятностями, чтобы не искать в ней ни способ невротической защиты, ни возможность привлечь к себе внимание "врача" ("врач здесь не помощник").

При этом психотерапевт всячески поддерживает и эмоционально подкрепляет адаптивное поведение пациента, которое не влечет за собой "вегетативных эксцессов". Кроме того, необходимо принимать во внимание высокую лабильность вегетативной нервной системы, которая является инструментом "экстренного реагирования" организма, а потому не следует ожидать немедленного и одномоментного исчезновения нежелательной вегетативной симптоматики. Соответствующая мысль должна быть донесена и до пациента. "Эта буря в стакане улегается долго, но улегается" – такова общая формула "отношения", что, впрочем, не означает, что психотерапевт самоустраняется от формирования адаптивных динамических стереотипов своего пациента.

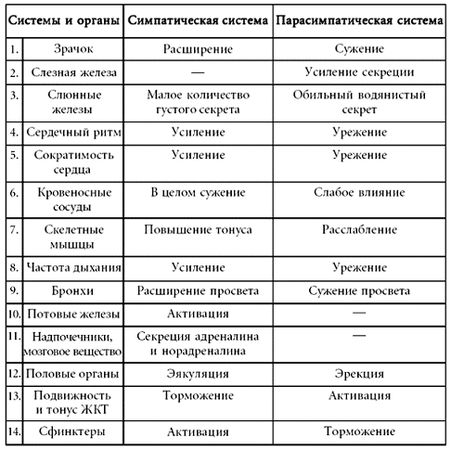

Все указанные выше правильно реализованные механизмы позволяют устранить вегетативную дисфункцию и нормализовать баланс симпатической и парасимпатической систем. Однако приведенные механизмы затрагивают моменты, относящиеся к апперцептивному и речевому поведению, которые будут рассмотрены в соответствующих подразделах.

Б. Диагностические возможности

Состояние вегетативной функции достаточно точно верифицируется соответствующими психофизиологическими методами и лабораторными исследованиями (КГР, ЭМГ, ЧСС, АД, ЭКГ, ЭЭГ, сахар крови, гормоны крови и т. д.), которые хорошо известны, освещены в соответствующих публикациях и потому не нуждаются в специальном рассмотрении.

Поскольку для психотерапевта указанные методы оказываются, как правило, недоступны (а фиксация внимания пациента на измерениях ЧСС и АД не только не показана, но даже, напротив, абсолютно нежелательна), необходимо пользоваться "видимыми" признаками. Кроме уже представленных выше – в подразделах "Мышечное напряжение" и "Дыхание" – признаков вегетативной дисфункции, следует так же обращать внимание на состояние кожных покровов пациента: потливость, изменение окраски. Наконец, в ряде случаев может быть заметна пульсация сонных артерий и другие признаки вегетативной реакции.

Так или иначе, но все эти наблюдения составляют лишь малую толику сведений по сравнению с той информацией, которую таят в себе жалобы больных. Далее приведена сводная таблица эффектов действия симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы, которая весьма удобна для ориентации в жалобах пациентов.

При симпатическом варианте реагирования наиболее частыми жалобами являются:

· "Сердцебиения" – субъективно воспринимаемая работа сердца ("колотится", "стучит"), ЧСС более 80 в минуту. Может появляться эпизодически в очевидной связи с индивидуально-стрессовыми событиями (что свидетельствует об относительной неустойчивости патологической реакции), спонтанно и часто (признак устойчивости дисфункции), регулярно в определенное время (очевидное свидетельство условно-рефлекторной природы расстройства).

· "Перебои в работе сердца" – как правило, это "перебои" субъективного характера, "кажущиеся", в крайних случаях – функциональные; "сердце замирает", "останавливается, потом снова запускается".

· "Колебания артериального давления" – как правило, повышение АД не бывает высоким и стойким, пациенты фиксированы на самом факте его повышения (или понижения – парадоксальная реакция) хотя бы и на 5 единиц. Любые такого рода "сердечные" "нарушения", как правило, связаны со страхом покинуть помещение, остаться одному, невозможность вызвать "Скорую помощь" и т. п. (агарофобия). Характерным признаком "сердечных" расстройств является быстрое (мгновенное) их купирование фактом прихода врача, введением плацебо или психотропного препарата, госпитализацией в несоматическую клинику (в соматическом стационаре они часто усиливаются (субъективно, по крайней мере) – пациент таким образом подтверждает факт своей болезни). Установить условнорефлекторный характер подобных реакций (образование соответствующего динамического стереотипа) обычно нетрудно: испуг (в метро, на улице, при виде смерти и т. п.), далее следует положительное подкрепление в виде ранних приездов с работы желанного супруга, оказываемое им внимание (при ощущении недостатка этого внимания прежде) или же, напротив, неосознанное повышение статуса (роли в своей жизни) нежеланного супруга ("мямли" и т. п.), который теперь "здоровый" и "принужден" таким образом занимать "активную" ("доминантную") позицию. Другим вариантом развития событий является, например, реакция на собственно сексуальные отношения: страх у мужчин, вызванный информацией (или моральными соображениями) о вреде или недостойности онанизма и т. п., страх у молодых женщин перед самими сексуальными отношениями и т. п.