Однако надо заметить, что и в гуманитарной традиции уже в начале прошлого века появлялись различения, которые уточняли саму эту традицию и уже "работали" на становление современного концептуализма в мышлении. Я имею в виду голоса за концепты, как за некие "заготовки" для смыслов, как за "пустые" еще, но все же формы понятий.

Г. Шпет писал, что "такое понимание формы, перерезающей нити, которые связывают ее постоянно текучими отношениями со значениями, приводит к идее чисто внешней формы, устанавливаемой в результате искусственных приемов абстрагирующих актов мышления. Для дальнейшего назовем такие понятия, имеющие в виду только объемные отношения, концептами, а соответствующие отношения – концептуальными отношениями. Основные категории этих отношений – род, вид, класс и пр. – суть концептуальные категории".

Это странное на первый взгляд свойство концептов – служить некоей "пустой оболочкой для содержания знаний" – действительно применяется в концептуальных техниках. Это происходит, например, при использовании таких концептов, как конструкты, то есть некие инвариантные по отношению к различным предметным областям конструкции из понятий (мы будем говорить об этом в следующем разделе). Но это не весь ответ на "претензию" гуманитарной традиции.

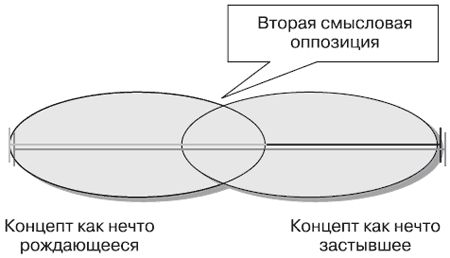

Прежде всего надо заметить, что "защита" текучего, событийного отношения к концепту не конструктивна. Она исходит из ложной посылки о том, что якобы понятия претендуют на объективную универсальность заключенного в них знания о предметах. Но в современном концептуализме такой претензии нет! Напротив, концептуальное мышление признает обусловленность, взаимозависимость всех смыслов, которые только могут возникать в ходе понимания чего бы то ни было. И признавая это, оно только тем и занимается, что пытается выражать и удерживать каждый возможный, точнее, каждый нужный для конкретной познавательной ситуации смысл, чтобы пристальнее рассмотреть его, исследовать, раскрыть, развить и… отпустить, готовясь к встрече с новым смыслом.

Именно так и поступают концептуалисты, когда в одном и том же явлении, скажем, в воздушном шаре, находят либо признаки материальной точки, либо соотношения подъемной силы и силы тяжести, либо вида транспортного средства, либо исторической нити, ведущей к Циолковскому и Цандеру, либо чего-то еще, что имеет значение только для конкретного момента его понимания. Эта точная, осознанная последовательность чередования мыслительных актов "схватывания" в понятии существенных признаков объекта, удержания их ради какой-то определенной познавательной задачи и отказа от них ради новой познавательной задачи и есть мышление в понятиях. Оно ничего общего не имеет с припоминанием определений терминов, непостижимым образом якобы прописанных на скрижалях универсального знания человечества.

Эта работа по сути является мыслительной деятельностью по "изготовлению" смыслов чаще всего сложных явлений с помощью концептов. С этой точки зрения концептуальное мышление выступает в диалогах не как оперирование где-то и кем-то прописанными определениями терминов, а как некая форма защиты от беспорядочного взаимовлияния коммуникантов. Это спасение от многомерности и смысловой напряженности познания, затрудняющего само себя обилием смысловых цепочек, которые рождаются в диалогах. Это спасение от хаоса ценностных ориентации и предпочтений участников дискуссий, от чехарды интерпретаций одних и тех же явлений.

В концептах, которыми оперирует мышление современного концептуалиста, нет никакой претензии на всеобщность и однозначность, на монументализм завершенного смыслопонимания. Они и есть средства для "схватывания" текущего смысла здесь и сейчас. Но это "схватывание" происходит в концептуальных техниках надежно, прочно и так, что благодаря им всегда можно найти и выразить полное богатство, которое заключено в этом явлении, – смысл.

Мы вернемся к этому вопросу там, где будем рассуждать об искусстве концептуального мышления и о смыслах смыслов.

Ближний горизонт возможностей концептуального мышления

Завершая знакомство с феноменом "концептуального мышления", обратим взгляд на некоторые ближние возможности, которые оно сулит менеджерам, "живущим" на высоте концептуальных решений. Почему "ближние"? Потому что за "дальними" нам надо будет пройти дальше, за пределы этой книги.

Возможность "удержания" растущего разнообразия мира и бизнеса, проникающего в наше сознание

Позволю себе не обосновывать причины роста разнообразия отражений мира в наших сознаниях, указав лишь на некоторые из них. Это глобализация, техническая экспансия в социальное пространство, уменьшение периодов ритма деятельности, ускорение многих перемен и другие. Разнообразие мира, стучащееся в наше сознание, объективно приближает кризис его понимания. Так в менеджменте уже отчетливо слышны голоса о том, что бизнес-среда – это стихия. Принять ее такой, в чрезвычайно разнообразной форме, без специальных усилий ума и сердца становится для нас трудным и болезненным делом.

Но концептуально "заточенное" мышление принципиально ориентировано именно на такую "работу". Спасение от экспансии разнообразия содержится в его способности свертывать и объединять гигантские поля различений в емкие мыслительные формы. В технологии концептуального мышления такие "поля" называются конструктами.

Возможность извлечения "корней" сложных явлений

Эта возможность связана со способностью и нацеленностью концептуального мышления на проникновение в сущности явлений. Речь идет о превращении "рыхлых" представлений о сложных явлениях, которые в миру формируются в терминологически противоречивой, образно-загадочной форме, в строгие теории. Решения, добротно сконструированные в виде концептуально строгих теорий, определяют огромные классы ключевых признаков явлений – в этом состоит переход от самих явлений к стоящим за ними сущностям. На языке философов это называется онтологизация – преобразование знания о "вещах" путем обращения к их сущности. Это процесс избавления от разнообразных внешних форм через вскрытие и проявление глубинных, фундаментальных связей. Как это происходит?

Это происходит в момент перехода от "нетеоретийных" к "теоретийным", концептуально строгим формам мышления. Благодаря этому переходу, там, где обычное сознание, обычный менеджер "видит" разное, концептуальное мышление инструментально находит единое. Нахождение тождественного в разном происходит при тщательной работе с понятиями. И таких "находок" уже очень много.

Замечательный образец онтологического реконструирования сложной действительности представляет собой многолетняя работа В. Н. Шабарова по концептуальной расчистке политэкономии. Емко об этом открытии написал С. П. Никаноров: "Маркс унаследовал эмпирическую "пятичленку" – первобытно-общинный, рабовладельческий, феодальный, капиталистический, социалистический строй. Некоторые, в общем, не многие советские политэкономы и философы видели эмпиричность "пятичленки" и предлагали свои варианты преодоления нетеоретического представления о развитии общественно-экономических формаций. Особый интерес представляют попытки построить абстрактное (родовое) определение "формации" и нащупать видообразование. В. Н. Шабаров пошел по иному пути, он ввел понятие "исходных экономических структур", отражающих теоретически все возможные комбинации частного и общего для производства, обмена, распределения и потребления. Всего, таким образом, постулировано 16 исходных экономических структур. Он принимает, что в способах производства всегда имеются все 16 исходных экономических структур, но одни из них уже сыграли свою историческую роль и существуют в форме рудиментов, а другие – только еще зарождаются".

При попытках восхождения к абстрактным свойствам вещей и явлений и тщательному обоснованию "линий" их видообразования мир теряет видимую внешнюю оболочку и обнажает единство разного.

Возможность излечения от информатизации

Согласитесь, обилие информации, которую порождает и рассеивает человечество, лишь в частных и даже в редких для масштабов информационного пространства случаях играет конструктивную роль. Отмечу лишь две грани этого явления.

– Первое – это уменьшение количества полезной (ценной) информации по мере роста общей. Об этом было известно еще на заре информатизации.

– Второе – это пресыщение наших информационных каналов, ресурс восприятия которых объективно ограничен.