Кроме дольменов, центрами культовой жизни были, по-видимому, скалы у берегов рек, испещренные петроглифами. О времени появления корейских петроглифов в том виде, в котором они дошли до нас, идет много дискуссий. Существует мнение, что в большинстве случаев изображения выполнялись уже железными орудиями в раннем железном веке. Возможно, что это действительно так. Но и в этом случае изображения делались, скорее всего, на скалах, имевших религиозное значение и ранее, в эпоху бронзы, и по канонам, восходившим к бронзовому веку. Часто встречающийся в корейских петроглифах геометрический мотив круга и расходящихся концентрических линий связан, как кажется, с культом Солнца - источника света и плодородия.

Рис. 17. Петроглифы на скале Пангудэ.

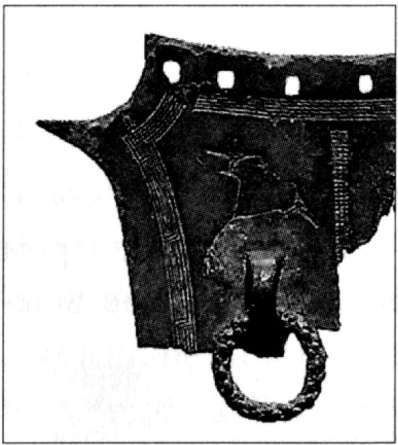

Самые известные петроглифы с реалистическими изображениями - скала Пангудэ (деревня Тэгонни под г. Ульсан, пров. Юж. Кёнсан) на небольшой речке Тэгокчхон (приток р. Тхэхваган, впадающей в Японское море). Коллектив охотников, обитавший в этих местах, наверное, еще с неолитических времен, изображал на этой скале многочисленных животных, охотничьи сцены и обряды. Рисунки морских черепах и китов с детенышами говорят, по-видимому, как о религиозном почитании этих животных, так и об их роли в хозяйственной жизни. Изображение кита, проткнутого гарпуном, и сцен охоты на китов и тюленей могло служить также своеобразным "учебником" охоты для молодых поколений. Из сухопутных животных изображены кабаны, олени, тигры. Люди изображаются в различных, в том числе ритуальных позах - в маске (видимо, шаманской), с поднятыми кверху или широко раскинутыми руками, танцующими и т. д. Изображения лодок можно истолковать и как реалистические, и как религиозно-символические - рассказывающие о пути души через водный поток (отделяющий "этот" мир от "того") в царство смерти. Кроме скалы Пангудэ, о религии бронзового века говорит и одно из изображений на уже упоминавшемся выше в связи с "земледельческими" рисунками бронзовом щитке из квартала Кведжондон (г. Тэджон). На нем изображены две птицы на ветви дерева. По-видимому, эта картинка может рассказать нам об истоках характерного для ранних государств Кореи культа птиц - символов Небесного мира и отделившейся от тела души человека. Впрочем, подобный культ не являлся характерным только лишь для Кореи, будучи свойствен и многим другим древним обществам.

Рис. 18. Изображения птичек на бронзовом щитке из Кведжондона (г. Тэджон).

В целом, к бронзовому веку относится отчетливо запечатленный в памятниках искусства процесс первичного зарождения основных культов древнекорейского общества. Среди них можно назвать солярные и астральные верования, культ предков - духов плодородия, культы, связанные с животными, и т. д. В то же время - за исключением, быть может, более развитых южноманьчжурских и северокорейских территорий - Корея бронзового века не знала еще институциализированной религии. Разрозненные обряды (магические танцы в масках и т. д.) и представления (о магической роли изображений Солнца, птиц, черепах) не были пока объединены в единую и связную систему; шаманы и маги не стали еще профессиональными служителями культа, частью идеологической "настройки" классового общества. На том раннем этапе процесса социальной стратификации, на котором находилось протокорейское общество бронзового века, они были, скорее, выразителями "коллективного сознания" общины как целого, хранителями ее обрядов и традиций.

2. Проблема происхождения Древнего Чосона

Вопрос о Древнем Чосоне - протогосударственном объединении протокорейских племен севера Корейского полуострова и Южной Маньчжурии I тыс. до н. э. - один из наиболее дискутируемых в корейской исторической науке. По многим аспектам этой проблемы мнения ученых значительно расходятся, что не в последнюю очередь связано с крайней скудностью материала. Основные аутентичные упоминания о Древнем Чосоне мы находим в китайских источниках ханьского времени (II в. до н. э. - II в. н. э.) в крайне разрозненном виде. Другой фактор, осложняющий выработку единой научной позиции, - политическое "звучание" проблемы. Традиционно с конца XIII в. Древний Чосон считался "первым корейским государством", родоначальником корейской государственной традиции. Мифический "основатель" Древнего Чосона, Тангун, почитался как "прародитель" корейской нации, символ этнического единства корейцев, самостоятельности истоков их культуры. Впрочем, при этом доминирующего положения в позднесредневековой неоконфуцианской системе культурных символов он не занимал. В колониальный период (1910–1945), борясь против ассимиляционистской политикой японской администрации и, в то же время, соглашаясь, по сути, с популярным у части японских националистов догматом о "чистой", "чистокровной" нации как высшей форме существования этноса, корейские националисты превратили Тангуна в высший символ "корейской этнической гомогенности". Как в Южной, так и Северной Корее, вплоть до настоящего времени, Тангун как символ "единокровной нации" используется для националистической индоктринации в системе образования. В этих условиях попытки объективно-исторического подхода к проблеме Древнего Чосона не могут не натолкнуться на трудности. В Северной Корее, где власти объявили Тангуна "реальной исторической фигурой" и даже "обнаружили его останки" (рис. 19), такие попытки сейчас и вовсе невозможны. В связи с этим любые истолкования проблем, связанных с Древним Чосоном, должны восприниматься не просто как "историографические теории", а как формы осознания и интерпретации традиционных культурно-политических символов определенными общественными группами, преследующими определенные цели.

Согласно известному лишь в записи конца XIII в. мифу о Тангуне (в более ранних памятниках не зафиксирован; здесь использована версия, приводимая в составленном буддийским монахом Ирёном в 1285 г. сборнике Самгук юса), Государь Небес Хванин послал некогда своего сына, "Небесного Правителя" Хвануна, управлять Землей из Священного Города на вершине горы, под Деревом Божественного Алтаря. Хванун управлял всем сущим, в том числе земледельческими работами, с помощью духов Ветра, Облаков и Дождя. Медведь и тигр, желавшие превратиться в людей, обратились к Хвануну с просьбой помочь им в этом. Дав им волшебной полыни и чеснока, Хванун приказал поститься в пещере сто дней. В итоге лишь медведь выдержал все испытания и успешно превратился в женщину. Став временной супругой Хвануна, женщина-медведица родила Тангун-Вангома, взошедшего на престол в Пхеньяне на пятидесятом году правления китайского императора Яо (XXIV в. до н. э.; более поздние толкования относили восшествие Тангуна на престол к 2333 г. до н. э.) и управлявшего основанным им государством Чосон полторы тысячи лет. В 1122 г. до н. э., когда мудрец Цзи-цзы был послан Чжоуской династией управлять землями "восточных варваров", Тангун отказался от престола и превратился в горного духа, всего прожив 1908 лет.