Рис. 13. Бронзовый щиток с изображением обнаженного земледельца, пашущего поле мотыгой. Возможно, рисунок зафиксировал какой-то обряд, связанный с культом плодородия (отсюда и нагота, обычно имеющая ритуальный контекст в аграрных культурах). Обнаружен при раскопках в квартале Кведжондон, г. Тэджон.

Жилища бронзового века явно ведут свою генеалогию от неолитических. Обычно это - все та же прямоугольная полуземлянка. Иногда встречаются жилища круглой формы (преимущественно в юго-западных областях). Пол утрамбовывался глиной, иногда покрывался плитками. Столбы у стен и в центре поддерживали двухскатную крышу. Обычно площадь жилища варьировалась от 20 до 50 кв. м. В первом случае, скорее всего, в жилища обитала молодая пара, во втором - семья из двух-трех поколений. На одного человека обычно приходилось около 10 кв.м. жилой площади - почти в два раза больше, чем в неолите. В поселке обычно имелось несколько "больших домов" - центров общинной жизни и ремесленного производства.

5) Погребения. Проблема мегалитов на Корейском полуострове

Начавшую выделяться из общинного коллектива в бронзовом веке прото-элиту хоронили в могилах из каменных плит ("каменные ящики"). По своим истокам этот вид погребений связан, как кажется, с южносибирской культурой бронзы II–I тыс. до н. э. (андроновской и карасукской). Распространенные как на Корейском полуострове, так и в Южной Маньчжурии, эти погребения представляют собой подобия ящиков, сложенные из сланцевых плиток. Иногда встречаются сравнительно длинные (до 2,5 м) "ящики", позволявшие хоронить тело в выпрямленной позе. В более тесные погребения тело укладывалось в скорченном виде.

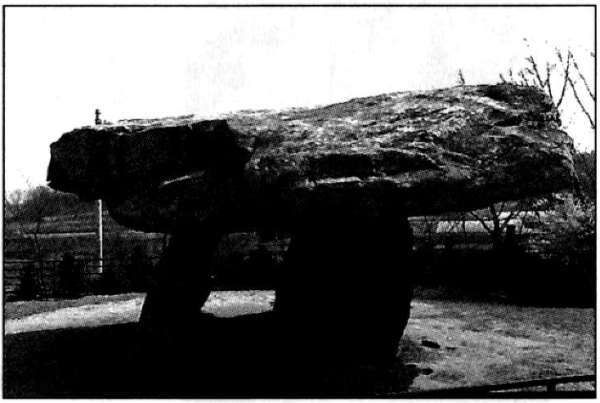

Как считают многие ученые, свое продолжение культура захоронений в "каменных ящиках" нашла в дольменах. Дольмены, как и другие виды мегалитов (масштабных каменных сооружений), - примета бронзовой культуры, типичная для значительной части Евразии. Дольмены можно встретить в Европе (знаменитый Стоунхедж в Великобритании), Южной Индии, Юго-Восточной Азии, Северном Китае. Корейские дольмены, в их классической форме, почти не отличаются от дольменов Южной Маньчжурии. Классический корейский (маньчжурский) дольмен (точнее, дольменообразный склеп) - столовидное сооружение, где две большие подпорки поддерживают широкую и тяжелую "крышу". Пространство между "крышой" и подпорками служило, по-видимому, погребальной камерой. В этом смысле классический дольмен представлял собой погребение в каменном ящике (склеп), вынесенное наружу, на землю, и значительно увеличенное в размерах. Район наибольшего распространения классических дольменов - Южная Маньчжурия и северная часть Корейского полуострова (к северу от р. Ханган). Поэтому их часто называют "северными".

В свою очередь, модифицированная форма дольмена - очень большая "крыша" и низенькие удлиненные подпорки - известна как "южная". Этот тип встречается преимущественно к югу от р. Ханган. Под "южным" дольменом обычно можно найти подземное погребение в "каменном ящике". Наименования "северный" и "южный" достаточно условны. Оба типа, в принципе, можно встретить по всей территории полуострова (за исключением крайнего северо-востока), часто в близком соседстве. Речь идет лишь о сравнительной частоте распространения этих типов на севере и на юге. Как предполагается, дольмены классического типа пришли на полуостров вместе с бронзовой культурой из Южной Маньчжурии в начале I тыс. до н. э. Переход к модифицированному стилю произошел, видимо, где-то в III в до н. э. и был, возможно, связан с серьезными культурными сдвигами (распространение железа и т. д.). Всего на Корейском полуострове насчитывается около 30 тыс. дольменов. Их не без основания считают символом корейской бронзовой культуры.

Рис. 14. Знаменитый дольмен "северного" типа у деревни Пугынни на о. Канхвадо. Под этим мегалитом может пройти человек. В окрестностях этого дольмена еще около 80 дольменов меньшего размера.

Будучи прежде всего могилами общинных родоначальников и старейшин, дольмены служили одновременно и местами общинного культа. Именно связь этих гигантских погребений с религиозными обрядами давала зарождавшейся родовой верхушке возможность мобилизовать общинников на строительство. Таким образом, принципиально новая по содержанию социальная акция (строительство гигантского погребения для общинного старейшины), реально повышавшая прежде всего престиж старейшины и его потомков, подавалась как органическое продолжение общинной традиции. Тенденция к идентификации рудиментарных форм отчуждения общинного труда с общинными традициями и религиозными обрядами вообще характерна для первобытных социумов на начальных этапах процесса классообразования. На этих этапах зарождающаяся знать еще слишком слаба для того, чтобы использовать в отношении общинников открытое принуждение и полностью свести отношения "лидер-общинники" к вертикальной связи "начальник-подчиненные".

Дольмены в Корее часто встречаются в форме скоплений в плодородных долинах - центрах жизнедеятельности людей бронзового века.

Рис. 15. Один из самых больших "северных" дольменов Кочхана. "Крыша" весит более 10 тонн. Ее переноска требовала мобилизации труда 80–90 человек. Выщербы на стыке подпорок и "крышки" заделывались кусочками глинистой слюды.

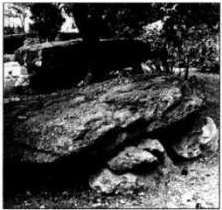

Рис. 16. Черепахообразный дольмен в деревне Куамни, уезд Пуан пров. Сев. Чолла. Видимо, был культовым центром бронзового века. Черепаха в корейской архаической культуре символизировала долголетие и плодородие.

Одно из наиболее известных скоплений обнаружено в районе деревень Чуннимни и Тосанни в уезде Кочхан пров. Сев. Чолла. Там найдено около 1000 дольменов, в основном располагавшихся на склонах холмов, между древними поселениями на холмах и полями. Дольмены там образуют своеобразные "ряды". По-видимому, захоронения производила одна и та же община на протяжении долгого времени. Кочханское скопление - самое южное массовое скопление "северных" дольменов (хотя определенный процент составляют в нем и дольмены "южного" типа). "Крышки" кочханских дольменов часто напоминают облик черепахи - символа плодородия и долгожительства у протокорейцев. Ориентированы дольмены Кочхана обычно по оси восток-запад, что намекает на их возможную связь с культом Солнца.

Воздвижение дольменов требовало единовременной мобилизации значительных людских ресурсов. То, что такая мобилизация была возможна, говорит о возросшем уровне организации общества. Кроме того, обнаруживается значительная разница в величине дольменов в одном скоплении, различия в количестве и качестве бронзовых и каменных предметов, найденных в дольменных погребениях. Это говорит о начавшемся процессе расслоения как внутри каждой общины, так и между сильными и слабыми общинами. В то же время, дольмен следует рассматривать не просто как "погребение могущественного вождя" и "символ влиятельности общинной знати" (односторонняя интерпретация в этом направлении популярна среди южнокорейских специалистов), но одновременно и как сакральный символ общины в целом, центр родовой и общинной культовой жизни. Учитывая отсутствие серьезных конструктивных различий между дольменами одного и того же типа (отличается только величина) и значительное типологическое сходство предметов престижа из практически всех дольменных погребений, степень социального расслоения "дольменного общества" не стоит преувеличивать. За исключением части территории Северной Кореи и Маньчжурии, где процесс классообразования зашел достаточно далеко, протокорейское общество оставалось в целом на достаточно примитивном этапе процесса социального расслоения вплоть до наступления раннего железного века.

6) Религия и искусство

К сожалению, материалов по духовной жизни протокорейцев бронзового века сохранилось очень мало. Ясно, что важнейшим центром культовой жизни общины были дольмены - погребения предков вождей. В представлениях протокорейцев духи предков были, по-видимому, хранителями общины, ответственными за плодородие земли и урожай злаков. В этом смысле представления о "духах предков" и "духах злаков" сливались друг с другом. С дольменами также связывают культ камней и гор, который затем получил свое дальнейшие развитие на более поздних этапах древнекорейской истории. Все эти формы религии достаточно типичны для раннеземледельческих обществ. Расположение дольменов в некоторых скоплениях, напоминающее по форме созвездие Большой Медведицы, заставило некоторых ученых предположить, что широко распространенный до сих пор шаманский культ Большой Медведицы восходит к бронзовому веку. Так это или нет, неясно. Понятно лишь, что на дольмене концентрировалась духовная жизнь коллектива в ее самой ранней, синкретической форме, когда из общинного обряда не выделились еще до конца различные виды культов и различные жанры искусства.