Рис. 10. "Полулунные" жатвенные ножи, обнаруженные в деревне Хачхонни под г. Чхунджу (пров. Сев. Чхунчхон). С помощью такого ножа можно было срезать лишь по одному или нескольким колосьям. Жатва требовала больших усилий и времени.

3) Керамика

В целом, основным признаком керамики бронзового века, отличающем ее от предшествующей неолитической, является, как правило, отсутствие узора. Отсюда и одно из наименований бронзового века в Корее - "эпоха гладкой керамики" (мумун тхоги сидэ). Исключением являются несколько образцов разрисованной черно-серой керамики, обнаруженных на крайнем севере полуострова - на стоянках Синамни и Унги в долинах рек Ялуцзян (Амноккан) и Тумэньцзян (Туманган). Эти образцы явно связаны с маньчжурской и, в конечном итоге, китайской неолитической традицией. Но в основном керамика корейского бронзового века - неорнаментированная. Она отличается значительно большим разнообразием типов и региональных стилей, чем во времена неолита. Обычно сосуды плоскодонные, донышко сравнительно узкое, стенки довольно толстые (5–7 мм), цвет зачастую темно-каштановый. На стенках сосудов иногда можно заметить шишкообразные ручки, на "шейке" - своеобразный "венчик" (налепное глиняное утолщение) и иногда скромное украшение - ряд штрихов или отверстий.

Практически во всех районах полуострова можно обнаружить глубокие миски цилиндрической формы. Они, по-видимому, использовались для приготовления пищи на огне. У некоторых таких сосудов можно заметить маленькую дырочку внизу. Видимо, это были предшественники пароварок (сиру) будущего. Один из региональных типов керамики бронзового века - т. н. "волчкообразные" сосуды. Они названы так по их сфероконической форме, чем-то напоминающей популярную корейскую детскую игрушку - волчок (пхэнъи): узенькое донышко, расширенная верхняя часть, утолщенная шейка. Распространены эти сосуды были лишь в северной части полуострова - к северу от р. Ханган. По-видимому, их оригинальная форма продолжала традиции остродонной неолитической керамики.

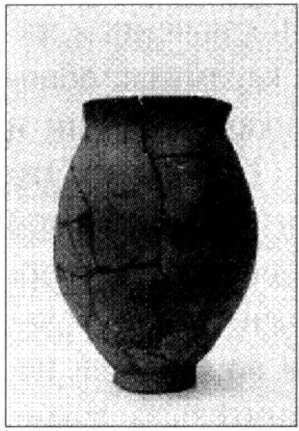

Из сосудов, предназначенных не для приготовления, а для хранения пищи, можно выделить весьма сходный с "волчкообразной" керамикой региональный тип, характерный для средней части долины р. Ялуцзян (Амноккан). Он известен как тип "конгвири" (по названию стоянки у г. Канге, пров. Сев. Пхёнан). Сосуды этого типа отличает сероватый цвет, очень узкое донышко и раздутые, выпуклые стенки. На значительно более широкой территории севера Кореи (к северу от р. Чхончхонган) и Южной Маньчжурии была распространена другая разновидность сосудов, известная как тип мисонни (по названию стоянки у г. Ыйджу, пров. Сев. Пхёнан). Она отличаема по двум ручкам с боков, относительно расширенному донышку, выпуклым стенкам, и особенно расширяющейся к верху "шейке". Видимо, сосуды этого типа использовались для переноски воды на голове - отсюда и расширенное донышко (рис. 11а).

Рис. 11а. Кувшинообразный сосуд типа мисонни. Высота 19,5 см.

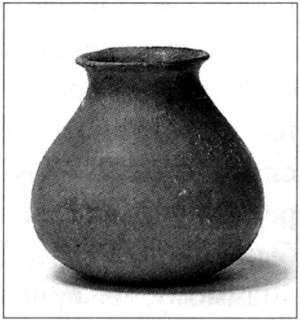

Рис. 11б. Сосуд типа сонгунни.

С линией "волчкообразных" сосудов кажется связанной специфическая керамика центральных районов Корейского полуострова VII–VI вв. до н. э. Обнаруженная впервые на стоянке Карак в сеульском районе Кандонгу, она получила название тип карак. Среди сосудов этого типа присутствуют как расширяющиеся к верху горшки, так и кувшинообразные изделия с коротким горлышком. От этого "центрального" типа значительно отличается "южный" тип, характерный для слоев VI–V вв. до н. э. на территории современных провинций Юж. Чхунчхон и Чолла. Он известен как тип сонгунни, по названию стоянки, где изделия этого типа были впервые обнаружены. Керамикой сонгунни, отличавшейся небольшим донышком, отсутствием "шейки" и несколько выпуклыми стенками (рис. 116), пользовалось, по-видимому, оседлое рисоводческое население, испытавшее влияние южнокитайской и австронезийской культур.

Наконец, в основном в мегалитических погребениях (реже - в жилищах) встречается особая, изящная кувшинообразная керамика красноватого цвета (раскраска производилась окисью железа). Часто лощеная, эта керамика изготовлялась из чистого по составу теста, с тонкими стенками (рис. 11 в). По-видимому, она использовалась лишь выделяющейся в этот период верхушкой общества в ритуальных целях. В целом, керамика бронзового века говорит об усложнившейся структуре хозяйства, усилившейся региональной культурной дифференциации и углубившемся социальном расслоении.

Рис. 11в. Красный лощеный кувшинообразный сосуд из погребения на территории совр. пров. Кёнсан.

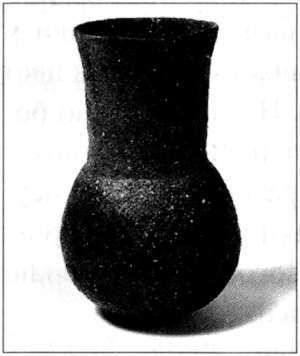

Рис. 12. Черный шлифованный сосуд. Обнаружен в квартале Ёыйдон г. Чонджу, пров. Сев. Чолла.

К концу бронзового века (V–IV вв.) в южной части Корейского полуострова появляется новый тип керамики - черные шлифованные сосуды с выпуклым корпусом и удлиненным толстым горлом. Они изготавливались из хорошей глины с добавками магнезитовых и графитовых красителей (отсюда и черный цвет). Обычно сосуды этого типа обнаруживают в каменных погребениях общинной знати, вместе с бронзовым оружием. Появление нового, более изящного типа керамики свидетельствует об общем культурном прогрессе, усложнении социальной структуры.

4) Хозяйство и жилища

Носители культуры бронзы, постепенно заселившие Корейский полуостров в течение первой половины I тыс. до н. э., были по своему хозяйственному типу прежде всего земледельцами. От неолитических земледельцев их отличало хорошее знакомство с культурой риса. К V–IV вв. до н. э. рисосеяние распространилось уже по всей территории полуострова. Обугленные рисовые зерна обнаружены как на севере Кореи (стоянка Намгён под Пхеньяном) и в центральной ее части (стоянка Хынамни; уезд Ёджу, пров. Кёнги), так и на юге (стоянка Сонгунни). Как проник рис в Корею - загадка. Предполагается, что культура риса могла прийти на полуостров либо сухопутным путем через Маньчжурию, либо по морю из Южного Китая. "Морская" версия кажется многим ученым более вероятной. Однако тот факт, что рис пришел в Корею уже адаптированным к условиям умеренного климата, свидетельствует скорее в пользу "маньчжурского" варианта. Разновидность риса, характерная для бронзового века Кореи - холодоустойчивый короткозернистый рис japonica. Уже в поздний период бронзового века протокорейские земледельцы были знакомы с техникой заливного рисосеяния (до сева на поля пускается вода), предполагающей определенный уровень ирригационных и дренажных навыков. Из Кореи техника заливного рисосеяния, вместе с керамикой типа сонгунни, шлифованными каменными мечами и наконечниками стрел и другими элементами позднебронзового культурного комплекса, распространилась на о. Кюсю (V–IV вв. до н. э.). По-видимому, как диффузия земледельческой культуры бронзового века, так и прямые миграции с Корейского полуострова сыграли решающую роль в переходе к бронзовому веку (период яёй) на Японских островах (конец IV в. до н. э.).

Кроме основной культуры, риса, земледельцы бронзового века выращивали также ячмень, просо, пшеницу, бобовые. Дополняли их рацион овощи и фрукты - огурцы, абрикосы, персики. При примитивных орудиях труда (в основном каменные и деревянные мотыги, лопаты и жатвенные ножи) урожайность была относительно низкой. Одна небольшая долина не могла прокормить больше, чем несколько десятков семей. Типичный поселок бронзового века - несколько десятков полу-землянок на склоне небольшого холма, возвышающегося над распаханной долиной. Культивировались и домашние животные - собаки, свиньи, быки. Однако основу рациона мясо не составляло. Многие виды домашнего скота (например, овца) оставались неизвестными в первобытной Корее. Преимущественно злаковая диета дополнялось рыбой и дичью. Судя по находкам каменных пряслиц, прядение и ткачество, известные уже с неолитических времен, продолжали развиваться и в бронзовом веке. Важно отметить, что к концу бронзового века профессиональное разделение труда зашло уже весьма далеко. Гончары и кузнецы явно выделились в отдельные специализированные группы, занимавшие особое положение в обществе.