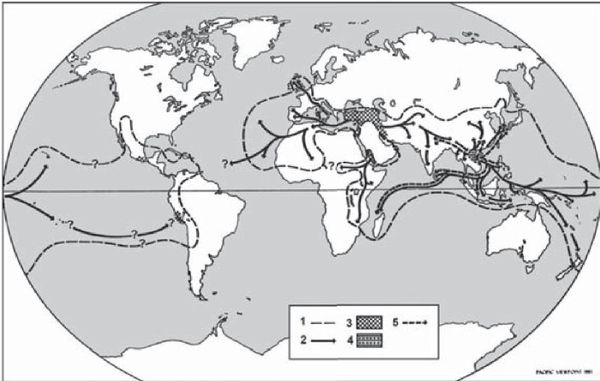

Происхождение и распространение террасного земледелия. Карта-схема по Спенсеру: 1. Границы районов распространения террас.

2. Пути распространения террасных технологий.

3. Центры происхождения террасных технологий.

4. Центры происхождения затопляемых рисовых террас.

Аналогичное впечатление получил член-корреспондент Венгерской Академии наук Морис фон Дечи, спустившись (1885 г.) из Анди в Ботлих: "В противоположность скалистому окружению, сам Ботлих лежит среди цветущих фруктовых садов, полей и лугов, затененный стройными липами, настоящий оазис среди каменного ландшафта Северного Дагестана".

Таких отзывов много, здесь приводятся те, которые наиболее точно отражают картину земледельческого освоения горных склонов. Среди них имеется наиболее выразительное впечатление от этих ландшафтов, преображенных из каменистых полупустынь в сплошные сады, которое записал генерал Я. Костенецкий еще в 1837 году: "Везде скалы, утесы, дичь, глина, камни, нет даже земли. Природа здесь не производит ни одной былинки, а человек назло ей создал такую чудесную растительность, какую трудно иметь и в самых плодороднейших местах… Мы удивляемся голландцам, которые из болота сделали обитаемую страну. Но там образованность, наука, искусство, коммерция, правительство. А загляните в эти горы, и вы действительно изумитесь, увидев среди этих диких и бесплодных гор прекрасные деревни, плодороднейшие и огромнейшие сады". Это была военная экспедиция через Леваши, Хаджалмахи, Гергебиль.

Закончим отзывы заключением, что дал выдающийся генетик и растениевед академик Н.И. Вавилов, открывший и изучивший крупнейшие мировые центры происхождения культурных растений: "В Перу и Боливии и у нас в Дагестане можно видеть интенсивную террасную культуру, идеальное использование для культуры рельефа гор, максимальное использование каждой пяди земли для земледелия. В Дагестане, около Ботлиха, можно видеть изумительное террасное земледелие, расположенное применительно к рельефу, огромными амфитеатрами. Вряд ли можно лучше использовать землю, чем это делают в Дагестане".

Малый Гоцатль (вид сверху). Фото Х.-М. Зургалова. 2009 г.

Как строили и формировали террасы?

Труд, который вкладывали в создание террасных полей, известный ученый Х.-М.О. Хашаев называет нечеловеческим. Поля, созданные таким трудом, строились, по сочному выражению моего собеседника из Ирганая: "Цояз мугъалда чIван, цогидаз чехьалда чIван гохIде гамачIги баччун", то есть: "Кто на спине, кто на животе поднимая камни в гору".

Игалинский садовый оазис зимой 2008 г. Фото автора

Террасирование склонов происходило, как а) отдельное строительство террасы на подпорных стенах и б) создание горизонтального поля (полей) на склоне горы путем его пропашки.

Террасные поля на подпорных стенах (первый тип) представлены двумя подтипами: узкополосные (обрабатываемые вручную) и широкополосные, т. е. с обширной полезной поверхностью (где применяют пахотное орудие).

Узкополосные террасные поля на подпорных стенах шириною не более двух-трех шагов и разнообразной длины приурочены, как правило, к крутым от 30 до 60–70° склонам долин больших рек и их притоков, а иногда к почти отвесным скальным обнажениям. Их создают рытьем склона горы обыкновенными кирками и лопатами, добывая камень, который сразу же идет на строительство подпорных стен. Кладка стены сухая с использованием щебня и земли.

Иногда встречается "циклопическая" кладка (с. Игали) с использованием огромных каменных глыб. Устраивают лестницы в стене, чтобы взобраться на поле, или специальные наружные выступы для той же цели. В окрестностях Согратля зафиксированы террасы со сводчатыми нишами в подпорных стенах. При строительстве таких полей учитывают сложную систему водоподачи и с террасы на террасу, строя облицованные отводы, а в стенах своеобразные каменные сифоны и водосливы. Промежуток между склоном и стеной заполняется землею, вырытой со склона, а поверхность в самом начале настилается плодородной землей, принесенной со стороны и специально удобренной. Ею же заполняют ямы, вырытые для посадки фруктовых деревьев. Последующее окультуривание почв происходит путем систематической тщательнейшей обработки и удобрения (главным образом органических сочетаний с зелеными удобрениями), и основную роль играет орошение, которое заносит на поле обновляющие почву частицы. Почвы на этих полях, таким образом, целиком антропогенны и резко отличаются по своим свойствам от естественных, зональных.

Население Хиндалала среди этих узкополосных террас выделяет еще две разновидности: 1) къадал, в которых ширина поверхности равна приблизительно высоте подпорной стены. Названий таких полей множество в диалектах, само название "къадал" значит "стены", называют их еще "персал", что значит "скалы". В Ирганае этот же тип называют словом "кьирдул", что на аварском ничего не значит, но этимологизируется, похоже, с андийского: "кьир" – по-андийски "мост", "кьир-дул" – "мосты". Сами андийцы такие террасы называют "кIалибол", что значит "ступеньки". У даргинцев "тIалтIи" ("тIал" – "опора").

Другой подвид узкополосных террас – это такие поля, когда поверхность поля очень узка (не более одного-двух шагов в ширину) и значительно уступает высоте подпирающей эту поверхность стены. Их араканцы называют "чIваял" (значение слова близко к понятию "налепить", "прислонить").