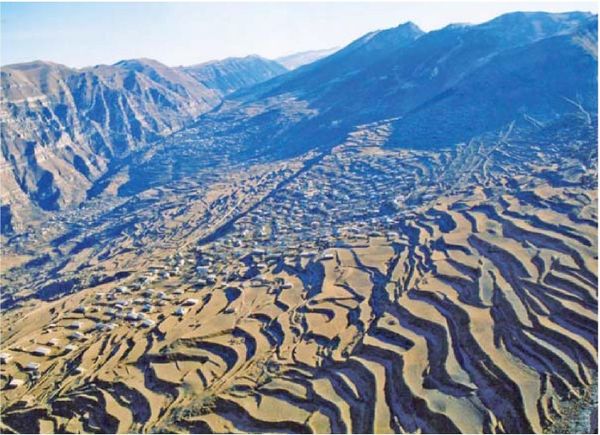

Виноградные террасы Читля. Ныне заброшены

На таких полосках разводят большей частью виноградники, реже – другие садовые насаждения. Для посевов они серьезного значения не имеют, хотя здесь все же сеяли просо, фасоль, кукурузу. В Голотле зафиксирован случай, когда методом узких полос под садовые насаждения освоены не только обычные горные склоны, но и травянистые межевые откосы обширных террасных полей. Устроенные вручную террасы на подпорных стенах распространены по бассейнам Андийского Койсу до его верхнего течения (последний пункт с. Цумада); Аварского Койсу до районов Гидатля и Келеба, Казикумухского Койсу до Цудахара, Каракойсу до Гилиба (со значительными перерывами) между Гунибом и Цурибом; по Сулаку были сосредоточены до Миатли и (единично) Бавтугая. Они взбираются в горы достаточно высоко и по притокам указанных рек. Большей частью эти террасы орошаемы и заняты горно-долинными садами. Впечатляющие лестницы подобных сооружений мы видим в окрестностях с. Ицари, на подступах к Согратлю и Гоцатлю.

Террасные поля на подпорных стенах с обширной поверхностью – второй вид полей на подпорных стенах, называемый у аварцев "хур", у даргинцев – "хъу", у лезгин, лакцев – "хъу". Эти поля, хотя одинаковые с узкополосными по конструкции, различаются по технологии строительства. Поля расположены на более или менее плоской поверхности речной поймы и формируются путем заграждения определенных участков от разливов самой реки. Такие участки, впрочем, очень часто уносятся во время бурных разливов реки. Орошаемая часть имеет тенденцию к довольно быстрому затоплению илом и почвами, наносимыми сюда с окрестностей и изредка разливами, но в основном ирригационными и дождевыми намывами. Поле становится максимально плодородным (ил), когда разливы до поля уже не доходят и почвенная поверхность стабилизирована. Ирганайская, Гергебильская и Хаджалмахинская долины дают наиболее классические примеры борьбы за землю в поймах.

Террасные поля этого же типа разработаны еще на конусообразных выносах притоков рек и на пологих склонах. Они расположены на невысоких подпорных стенах с обширной поверхностью (порою до 1 га). Ведущую роль в формировании этого подвида играла антиэрозийная каменная кладка, которая укреплялась из сезона в сезон и строилась каждый раз чуть выше поверхности террасы. Противоэрозийная кладка задерживала дождевые, ирригационные и механические перемещения почв при их обработке.

Внимательный исследователь, почвовед С.В. Зонн пишет, что "все они (почвы) распределены на искусственных террасах, благодаря чему мощность их увеличивается вниз по склону, а в пределах одной террасы от начала к окончанию ее". Это следствие постепенного перемещения почв вследствие механических процессов, происходящих на поверхности поля во время земледельческих процедур. Почвы на разбираемых видах полей культурно-полевые, им характерна хрящеватость, они более каменисты и менее глинисты. Созданы руками человека "то переносом мелкоземлистой массы на террасированные участки, то кольматажем отдельных участков, наконец, длительным окультуриванием бывших на таких местах естественных почв путем постоянного перемешивания с навозом и золой, аллювиальными наносами и выборкой камней". Здесь вспоминаю, как говорят инховцы: "ГIадамаца хур бижизабула, нижеца ракь бижизабула" ("Другие выращивают урожай, мы – почву"). Английский путешественник и писатель Уркварт пишет то же самое о Ливане: "Повсюду человек обрабатывает почву, а здесь он ее создает; повсюду итог – урожай, а здесь – почва".

Итак, обширные днища рек в районе Хаджалмахи, Гергебиля, Муни и Ботлиха освоены методом заполнения предварительно подготовленных ячеек ("оросительных единиц") или того или иного участка, подготовленного к орошению, почвами, наносимыми ирригационными водами. Ирригационные воды брались из основной реки (редко)или с притоков, относительно и весьма эффективно от дождевых потоков (Ирганай). При этом шло постоянное вековое наступление "мегъа", то есть "обработанной части ареала", на русло большой реки, сужая русло ее могучих разливов. Если каменные ограды и ячейки оказываются не унесенными очередными ударами весеннего разлива реки или боковыми притоками, то они непременно после залива оказываются заполненными землей и щебнем – отличной основой для почв, заносимых прежде всего тщательно продуманной ирригацией, методом ячеечного затопления.

Стены этих полей как межевые еле возвышаются над поверхностью, но глубоко посажены в наносную землю, а порою вовсе скрыты. На мунинских садовых полях, которые кажутся ровными, стены еле выступают над поверхностью, они высокие, до 2-х и более метров, погребены в аллювиальное и выровненное, искусственного распределения (орошением), мощное почвенное образование. Информаторы говорили, что в мунинском "мегъе" от стен видна только приблизительно одна седьмая часть, что они глубоко погребены, как "эшелонированная оборона" от речных бурных разливов. Такой способ освоения днищ плоскодонных долин в его полном выражении и гигантском масштабе, на основе которого была создана и сформировалась Южно-Аравийская цивилизация, мне довелось исследовать в верховьях вади Амд Хадрамаута.

В основном рассматриваемый вид террас используется под всевозможные культуры и садовые насаждения. Интенсивная эксплуатация этих полей за короткое горное лето заключается в том, что на террасах практикуют двух-трехъярусное земледелие – смешанные посевы разнородных культур (просо-бобовые-кукуруза; кукуруза-фасоль-огородные и т. д.), дополненные фруктовыми деревьями по краям полей. Расположенные на склонах, эти поля получают намного больше солнечного света, чем на ровном месте, что и использовано земледельцами при практике многоярусных посевов.

Склоны гор, террасированные с помощью каменных подпирающих поле стен, производят незабываемое впечатление гигантских каменных лестниц – результат огромного человеческого прилежания и труда. Садовые насаждения на каменных террасах придают особенную окраску земледельческому пейзажу. Террасированный "мегъ" с ирригационными каналами, акведуками, искусственными водохранилищами, дорогами, проложенными на каждую пашню-террасу, являлся застройкой с единой структурой, обеспечивавшей этому преобразованному ландшафту цельность. Такое впечатление создается еще и потому, что размещение и взаиморасположение всех названных компонентов были оптимальными, ирригация – централизованной и легкоуправляемой.

Санал (авар.) – межи, гьанна (лак.) – откосы, особенно в орошаемой части или на западных склонах, представляли собой первоклассные сенокосы. Хозяин террасы пользовался откосом не собственной террасы, а тем, который служил "экраном" его поля, т. е. межевым откосом верх ней террасы, принадлежавшей уже другому хозяину. Забота о подпорных стенах террасы, выходящих как на "соседа сверху", так и на "соседа внизу", была делом той группы владельцев, которая имела к ним отношение, а иногда и отдельных землевладельцев, ибо ливневые прорывы на одних участках угрожали и расположенным далеко внизу полям.

Террасированные участки, расположенные в местах возможного ливневого прорыва, устраивали особенно прочно, порой на циклопической кладке. В окрестностях сел. Игали мною обмерены и сфотографированы террасы, стены которых построены из огромных многотонных каменных глыб, уложенных друг на друга. Подобные сооружения требуют усилий многих людей, каковыми являлись не только владельцы расположенных ниже участков, но и все общество. Экономическое благосостояние каждого из членов было важным фактором ее жизнеспособности в целом, оно поддерживалось общиной, если не строилось в ущерб общественным или частным интересам. Поэтому участие общества в любом строительстве индивидуального назначения и принадлежности рассматривалось как дело всей общины.

Кудалинские "пирамиды". Фото Р. Магомедова. 2010 г.

Террасные поля между Кахибом и Гоором. 2009 г.

Как орошались террасные поля?

Террасы, особенно в бассейнах основных рек, орошались притоками больших рек, ручьями, водами речек, дождевыми потоками. Сложность горного рельефа, крутизна склонов, скорость, сила потоков диктовали горцам самые разнообразные устройства и приемы акведуков, которые по рациональности, а иногда по сложности инженерных решений сродни террасным технологиям.

Еще до затопления Чиркея в 1965 году мною сфотографирована последняя функционировавшая дамба-плотина, от которой отводилась вода в каналы. Чиркеевцы с помощью каскада дамб-плотин подняли из ущелья воду не менее чем на 30 м по вертикали, благодаря чему смогли разбить сотни гектаров орошаемых садов. Такая развитая каскадно-дамбовая система преграждения речки, кроме как в Чиркее, нигде не зафиксирована, хотя в более простых вариантах она спорадически встречалась по всей зоне Хиндалала.