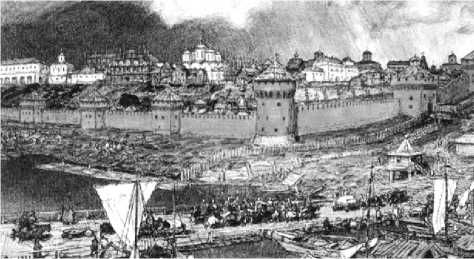

Москва при Иване III. Худ. A.M Васнецов

Централизация Московского государства обусловила создание централизованного аппарата управления и новой структуры власти. Московское государство оставалось в XV в. раннефеодальной монархией. Великий князь, являвшийся главой государства, имел широкий круг прав, как законодательных (издавал законы), так и исполнительных (осуществлял государственное руководство), судебных. По мере централизации государства власть великого князя усиливалась и изменялась. Первоначально свои законодательные, административные и судебные полномочия великий князь осуществлял только в границах собственного домена. С падением значимости удельных князей великий князь на Руси стал подлинным властителем всей территории государства.

Власть великого князя усилилась после падения могущества Золотой Орды, с 1480 г. московские князья стали и фактически и юридически независимыми, т.е. суверенными государями. В годы княжения Ивана III московский великий князь стал именоваться "государем всея Руси" (с 1478). В целях повышения международного авторитета в 1472 г. состоялся его брак с племянницей последнего византийского императора - Софьей Палеолог. Желая показать, что Москва во всех отношениях является преемницей Константинополя, Иван III впервые на Руси ввел обряд венчания на царство. Он также объединил Московский герб с гербом Византии: московского Георгия Победоносца, убивающего змея, с византийским двуглавым орлом. Русь приняла от Византии атрибуты православной державы, государственную и религиозную символику.

Княжение Ивана III было временем не только объединения Русских земель и складывания централизованного государства, но и выдвижения православной церковью тезиса "Москва - третий Рим", обоснованного монахом Филофеем. Эта концепция развивала идею преемственности власти московских князей от римского императора Августа и отражала политические реалии эпохи падения Константинополя. В этот период Константинополь, так же как Византия, Сербия и Болгария, оказался под турецким игом. Хранительницей мирового православия становилась Русь.

Формирование государственного аппарата управления. При Иване III начал складываться государственный аппарат управления. Высшее его звено - Боярская дума, совещательный орган при князе, и два общегосударственных ведомства - Дворец и Казна. В XVI в. из этих ведомств, объединивших множество функций, была создана система приказов.

С объединением земель и ростом великокняжеской власти было введено деление страны на уезды - наиболее крупные административно-территориальные единицы. Уезды делились на станы, а станы - на волости. Но поскольку границы государства расширялись и различные местности входили в его состав в разное время, то полного единообразия в административно-территориальном делении еще не было: наряду с уездами сохранялись земли. Существовали разряды - военные округа, а также губы - судебные округа.

Возглавляли отдельные административные единицы представители центра - должностные лица. Уезды возглавляли наместники, волости - волостели. Содержание этих должностных лиц осуществлялось за счет местного населения - "кормления". Население обязывалось содержать их ("кормить") в течение всего периода службы. Наместники, волостели и представители местной княжеской администрации получали "корм" обычно три раза в год (на Рождество, Пасху и Петров день), а также при вступлении в должность. Корм давался натурой (хлебом, мясом и т.д.), кормом для скота. Кормленщики собирали также в свою пользу различные пошлины (судебные, за клеймение и продажу лошадей, мыт и др.). За счет этих сборов кормленщики содержали свой аппарат управления (тиунов, доводчиков и пр.), имели свои военные отряды для обеспечения внутренней и внешней функций феодального государства. Система кормления порождала произвол и злоупотребления местных властей, ею были недовольны не только местные жители, но и поднимающееся дворянство.

С конца XV в. на местах стала формироваться система государственных служителей, таких, как бирючи (глашатаи), объявлявшие царские указы и распоряжения администрации, и полицейские служители - тюремные сторожа и палачи. В XV в. судебная система включала несколько инстанций: суд наместников (волостелей, воевод), суд Боярской думы, или великого князя, приказной суд. Боярская дума и приказной суд выделились в качестве самостоятельной инстанции в конце XV в. Кроме того, действовали церковные и вотчинные суды, а также смешанные, состоявшие из представителей центра и мест. Судебный аппарат не был отделен от административного, управленческого.

13.2. Россия в XVI столетии. Эпоха Ивана Грозного

Завершение объединения русских княжеств. В XVI в. при сыне Ивана III Василии III (1505-1533) завершилось объединение русских княжеств - земель вокруг Москвы. В 1510 г. к Российскому государству был присоединен Псков, в 1514 г. возвращен захваченный ранее литовскими феодалами Смоленск, в 1521 г. присоединено Рязанское княжество, которое фактически давно подчинялось Москве, в 1522 г. был присоединен Новгород Северский. Таким образом, все княжества и земли Руси были объединены в одно государство, в состав которого помимо русских входили и другие народы: удмурты, мордва, карелы, коми и др. По составу населения Российское централизованное государство было многонациональным.

Выросло международное значение Российского государства, укрепилась его обороноспособность. Москва в периоды княжения Ивана III и Василия III принимала многочисленных послов от иностранных государств и государей - германского императора, венгерского короля, короля Дании, венецианского дожа, турецкого султана и др.

Правление Елены Глинской и начало царствования Ивана IV. После смерти Василия III великокняжеский престол занял его сын трехлетний Иван IV (1530-1584). Перед смертью Василий III назначил для управления государством "седьмочисленную" боярскую комиссию - опекунский совет малолетнего царя, который управлял страной меньше года. В 1533 г. к власти пришла Елена Глинская, мать Ивана IV. Она правила недолго, но при ней проводились определенные реформы, направленные на централизацию государства: запрет покупки земель у служилых людей, усиление контроля за ростом монастырского землевладения и снижение податного и судебного иммунитета церкви. Важное значение имела денежная реформа 1535 г. Ее необходимость назрела в связи с появлением в обращении поддельных, неполноценных денег. Была введена единая денежная единица - серебряная копейка весом 0,68 г. Была унифицирована чеканка, для всех городов устанавливалась единая монетная система, монетные дворы оставлены только в Москве и Новгороде.

После смерти Елены Глинской в 1538 г. ее восьмилетний сын Иван IV остался сиротой. В этот период возобновилась жестокая борьба за власть, в которой участвовали князья Бельские, Шуйские, Глинские. Убийства, интриги, насилие, царившие при дворе, безусловно, повлияли на формирование характера будущего царя, прозванного в народе Грозным. Свой первый в жизни смертный приговор он вынес в 1543 г., когда ему было всего 13 лет. В 1547 г. Иван IV принял титул царя и первым из русских правителей торжественно венчался на царство в Успенском соборе Московского Кремля. Митрополит возложил на него знаки царского достоинства - бармы и шапку Мономаха. Царский титул позволял Ивану IV занять существенно иную позицию в дипломатических отношениях с боярами.

В условиях борьбы за престол, непомерного роста поборов с городского населения, а также усиления эксплуатации крестьян в стране обострилась социальная обстановка: крестьяне убегали от феодалов, самовольно распахивали их земли, уничтожали документы о правах помещиков на крестьян. В 1547 г. вспыхнуло восстание посадских людей в Москве, поводом к которому послужил обширный пожар, уничтоживший имущество посадских людей. Потерпевшие и возмущенные жители требовали от молодого царя выдачи особенно ненавистных бояр. Московский мятеж не был единственным - волнения прошли в Пскове, Опочке, Устюге. Выступления народа были подавлены. Однако Иван IV вынужден был пойти на уступки - некоторые бояре были удалены из правительства, постепенно система кормления ликвидировалась.

В 1547 г. при Иване Грозном было создано новое правительство - Избранная рада, совет из близких царю людей. В ее состав входили представители различных слоев господствующего класса - князья Д. Курлятов, A. Курбский, М. Воротынский, Н. Одоевский, B. Серебряный, А. Горбатый-Шуйский, бояре Шереметевы. Важную роль играли в раде митрополит Макарий и священник Благовещенского собора Кремля, духовник царя Сильвестр, дьяк Посольского приказа И. Висковатый. Возглавил раду А. Ф. Адашев. Он был служилым человеком не слишком знатного рода. Современники считали его сведущим в делах и умным. Состав рады свидетельствовал о компромиссном характере внутренней политики, проводимой на этом этапе Иваном IV.