Глава 13

Образование единого Русского централизованного государства - России (XV-XVII вв.)

13.1. Объединение Русских земель и формирование государственного управления

Иван III - "собиратель земли Русской". В числе основных процессов, происходящих на Руси в XV в., следует назвать: продолжение начавшейся в предыдущем столетии тенденции к объединению земель и складыванию единого централизованного государства; окончательное освобождение страны от монголо-татарского ига; развитие системы поместных отношений, обусловивших сдвиги в социальной структуре; начало установления государственной системы крепостничества.

Вторая четверть XV в. характеризуется жестокой длительной войной между сторонниками централизованной великокняжеской власти и боярами самостоятельных княжеств.

Иван III

В конце XV в. московский князь Иван III (1440-1505), известный как Иван Великий, ведет борьбу с самой крупной силой, оставшейся независимой от его власти, - Новгородской аристократической (боярской) республикой. В Новгороде группа бояр во главе с Марфой Борецкой, женой новгородского посадника, вступила в переговоры о переходе в подданство с литовским великим князем при условии сохранения им гражданских свобод Новгорода. В Шелонской битве (14 июля 1471 г.) между московскими войсками и новгородским ополчением под командованием Дмитрия Борецкого (сына Марфы Борецкой) победу одержало войско Ивана III (при поддержке татарского войска). Великий Новгород окончательно был присоединен к Москве в 1478 г. Вечевой колокол - символ новгородской вольницы - был снят и увезен в Москву как символ подчинения московскому князю.

Русские воины в XV в.

В 1485 г. была ликвидирована самостоятельность Тверского княжества. В 1489 г. в состав Московского государства вошли Вятские земли. Присоединение к Московскому княжеству этих территорий расширило многонациональный состав Руси. Территорию Русского государства, сложившуюся в конце XV в., составили Владимиро-Суздальская, Новгородско-Киевская, Смоленская, Муромо-Рязанская земли и часть земель Черниговского княжества. Русь превратилась в крупнейшее государство Европы. С конца XV в. она стала называться Россией.

Конец монголо-татарского ига. XV век в истории России ознаменован окончательным освобождением от монголо-татарского ига. В 1476 г. великий князь Иван III прекратил уплату ежегодной дани Большой Орде, а в 1480 г. отказался признавать зависимость Руси от нее. Последнее столкновение московских и золотоордынских войск произошло в октябре 1480 г. Оно вошло в историю как Великое стояние на реке Угре ("Угорщина"). В 1502 г. войско крымского хана Менгли-Гирея окончательно разгромило Золотую Орду. Столица Орды Сарай была сожжена. Более чем двухвековое ненавистное иго монголо-татар в конце XV в. было свергнуто окончательно.

Ущерб, нанесенный Руси Золотой Ордой, был колоссальным: десятки разрушенных городов, часть из которых так и не возродилась, множество уничтоженных или угнанных в рабство людей, значительный ордынский выход (ежегодная дань орде), который вначале собирали военные отряды во главе с баскаками по специально проведенной переписи, прерванные связи с

Европой и т.д. И все же разрозненная, обезлюдевшая, пришедшая в упадок Русская земля не только сохранила свою государственность, но, как справедливо заметил А.С. Пушкин, "растерзанная и обескровленная остановила монголо-татарское нашествие на краю Европы", спасла европейскую цивилизацию.

Тяжелые испытания, выпавшие на долю Руси, не смогли не сказаться на будущем России.

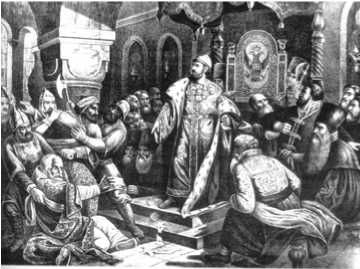

Иван III разрывает ханскую грамоту с требованием дани

Поместное землевладение. Начало закрепощения крестьян. Господствующим классом оставались феодалы, включавшие такие группы, как служилые князья, бояре, слуги вольные, дети боярские, "слуги под дворским". Однако в их положении произошли изменения. В связи с присоединением удельных княжеств служилые князья (княжата) утратили свою самостоятельность, но оставались наиболее крупными землевладельцами, занимали руководящие посты в войсках, в случае войны выступали с собственной дружиной.

Господствующей в экономическом плане группировкой феодалов были бояре, это обеспечивало им соответствующую политическую роль.

В этот исторический период великие князья начали создавать себе социальную опору в новой группе феодального класса - дворянстве. Источниками формирования дворянства были "слуги под дворским", удельные князья и крупные бояре при дворе великого князя, свободные люди и даже холопы. Свободные люди и холопы, привлекаемые на военную службу, получали от великих князей землю на правах поместья.

Таким образом, в XV в. на Руси формируется вторая форма феодального землевладения - поместная. В отличие от вотчины поместье было условным владением, предоставляемым на срок службы и не передаваемым по наследству. Служилое дворянство стало для великого князя опорой в борьбе с феодальной аристократией, которая не желала поступиться своей независимостью.

Самую многочисленную группу населения в России составляли крестьяне, подразделявшиеся на две категории: чернотяглые (черносошные) и владельческие. Их различие определялось местопроживанием крестьян. Владельческие крестьяне жили на надельных землях в системе феодальной вотчины, собственниками которых были помещики, или вотчинники. За пользование землей они отрабатывали барщину или платили оброк. Чернотяглые крестьяне проживали общинами в селах на землях, считавшихся принадлежащими непосредственно князю, т.е. в домениальных владениях великих князей и удельных князей; они выплачивали государству подать за землю.

XV век характеризуется усилением эксплуатации обеих групп крестьян, что находит отражение в прикреплении черносошных крестьян к земле и усиленном закрепощении владельческих. В таких условиях крестьяне стараются найти место с более легкими условиями проживания, например в крупных вотчинах. В целом от крестьянских переходов больше теряли мелкие феодалы, которые были заинтересованы в закрепощении крестьян. Первоначально князья закрепляли отдельные группы крестьян за конкретными владельцами особыми грамотами. В середине XV в. был издан ряд великокняжеских грамот, которые устанавливали единый для всех феодалов срок отпуска и приема крестьян. Кроме того, в грамотах указывалось обязательство уплачивать определенную плату за уходящего крестьянина - пожилое, размер этой платы зависел от местонахождения двора (степная или лесная полоса) и от срока проживания.

В конце XV в. по поручению Ивана III дьяком Гусевым был составлен Судебник (1497), в соответствии с которым на Руси вводился так называемый Юрьев день (26 ноября). Крестьянину разрешалось отныне переходить от одного хозяина к другому только раз в году - за неделю до Юрьева дня и неделю после. Плата за пожилое сохранялась. Так было положено начало всеобщему закрепощению крестьян в государственном масштабе.

Города. Централизация власти. Значительную роль в объединении Русских земель играли города, которые сохраняли в XV в. зависимость от феодального государства или частных феодалов. Город делился на две части: детинец - внутреннее укрепление, прикрывавшее княжескую резиденцию и двор церковного владыки стенами и башнями, и торгово-ремесленный посад, расположенный вокруг городских стен. Проживающие в детинце освобождались от налогов и государственных повинностей, жители посада (ремесленники) несли тягло - комплекс натуральных и денежных повинностей в пользу государства.

В XV в. в городах выделился круг самостоятельного купечества - гости и сурожане. Гости вели иноземную торговлю, сурожане торговали с Крымом. Верхушка городского населения активно поддерживала политику централизации. Она вела борьбу с феодалами за землю, за рабочие руки, против бесчинств аристократии. Верхи горожан формировали свои корпоративные органы (сотни) и настаивали на освобождении от тяжелого тягла, ликвидации в городах привилегированных феодальных промыслов и торгов ("белых слобод").