Фемный строй способствовал укреплению армии и флота империи и повышал обороноспособность страны, но он порождал и серьезные проблемы. Если государству необходимо было увеличить размеры войска (а такие ситуации были обычными из-за постоянных нападений на Византию со стороны соседей), оно сталкивалось с нехваткой свободных земель для раздачи их воинам. В начале VIII в., когда в связи с тяжелым внешнеполитическим положением империи перед правительством в очередной раз остро встала задача увеличить число воинов, взоры его обратились к огромным земельным владениям церквей и монастырей.

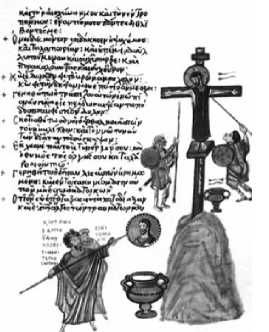

Иконоборцы. Миниатюра IX в. Хлудовская псалтырь

Иконоборческое движение. Борьба за землю нашла свое выражение в так называемом иконоборческом движении, длившемся на протяжении VIII-IX вв. Начало его относится к 726 г., когда император Лев III издал эдикт, запретивший почитание икон. Результатом иконоборчества стало уничтожение тысяч икон, мозаик, фресок, статуй святых, алтарей и витражей во многих храмах.

Партию иконоборцев, возглавляемую самими императорами, составили представители военно-служилой знати, воины-стратиоты, значительная часть крестьянского и ремесленного населения страны. Они выступали против почитания икон и добивались ослабления позиций церкви.

Их противники составили партию иконопочитателей. В основном это было монашество и высшее духовенство страны, поддерживаемое частью простого народа в основном в европейских областях империи. Они выступали за сохранение власти и богатства церкви.

Монеты Льва III и Константина V

Борьба иконоборцев и иконопочитателей с особой силой разгорелась в период правления императора Константина V (741- 755). Иконоборческий собор, состоявшийся в 754 г. по инициативе Константина V, осудил почитание икон. Началась секуляризация церковно-монастырских земель. В ряде мест монастыри, как мужские, так и женские, были проданы вместе с утварью и монахов заставляли даже вступать в брак. При императрице Феодоре в 843 г. иконопочитание было восстановлено, но большая часть конфискованных земель осталась в руках военной знати.

Церковь в Византии, таким образом, в большей степени, чем на Западе, была подчинена государству.

Глава 8

Народы и цивилизации Доколумбовой Америки XV-XVI вв.

Характер жизни древнего населения Америки был противоречив. Рядом с отсталыми племенами, ведущими примитивное хозяйство и даже в XVI в. не перешагнувшими рубеж первобытности, существовали яркие самобытные культуры, которые обладали значительным багажом научно-практических знаний.

Америка впервые была заселена людьми примерно 20-25 тыс. лет назад. К тому времени человечество уже разделилось на расы, и по своему антропологическому типу переселенцы в Америку входили в большую монголоидную расу.

Освоение огромных пространств целого материка потребовало длительного времени. В отдельные области Америки потомки первых переселенцев пришли только в 1-м тыс. н.э.

Основной причиной переселений была необходимость использования все новых областей для охоты, рыбной ловли и собирательства в условиях ведения экстенсивного хозяйства. Впрочем, некоторые из племен-переселенцев вели оседлую жизнь, знали земледелие и различные ремесла.

Ко времени пришествия европейцев на рубеже XV-XVI вв. население Америки состояло из большого числа разных племен и народностей. По историко-этнографической и языковой общности они делились на группы, из которых наиболее многочисленными и широко распространенными были эскимосы, алеуты, ирокезы, могикане, ацтеки, майя, дакота, инки. По уровню развития среди них можно выделить три группы: (1) наиболее отсталые племена, живущие в условиях древнего и среднего каменного века и занимающиеся только охотой, собирательством и рыболовством; (2) неолитические племена, перешедшие к ремеслам, земледелию и скотоводству; (3) народности, поднявшиеся до уровня классового общества и создавшие государства.

8.1. Племена, находящиеся на стадии каменного века

На стадии каменного века находилась большая часть племен Северной Америки и многие обитатели Южной Америки. Их повседневная жизнь и характер занятий полностью определялись средой обитания. Однако, даже если они жили в одинаковых природных условиях и не слишком сильно отличались друг от друга по образу жизни, они строго сохраняли свою родовую самоидентификацию. Небольшой (в несколько сот человек) коллектив родственников мог считать себя самостоятельным народом. Чем сильнее была выражена языковая и этническая дробность племени, тем более отсталым оно было.

На Арктическом побережье Североамериканского континента жили племена эскимосов и алеутов. Они промышляли охотой на морского зверя, в основном моржа и тюленя. Зверя били на лежбищах, на льду, а также с лодок, в которых могли находиться 29-30 гребцов. Охотились на котиков, сивучей, каланов, а также полярных медведей, северных оленей и песцов. Для охоты использовали дротики, копья и гарпуны, сделанные из камня и кости, лук и стрелы.

Основной пищей этих племен было моржовое, тюленье и китовое мясо, оленина и рыба, которые они ели не только в вареном, вяленом и квашеном виде, но и в сыром, что защищало их от цинги. Само слово "эскимос" означает "поедающий сырое мясо".

Эти племена жили довольно крупными поселениями в полуземлянках, в которых проживало от 10 до 40 семей. Как и у всех прочих индейцев, у эскимосов существовал обычай делать татуировки: мужчины наносили цветные кружки около уголков рта, женщины украшали лица и руки сложными геометрическими узорами, веря, что это защитит их от бед и болезней.

Одной из наиболее отсталых групп были индейцы племени юма, жившие на территории современной Калифорнии. Они не знали оседлости, земледелия, скотоводства, ремесел. Материалом для изготовления орудий труда служил камень. Важнейшим занятием была загонная охота на мелких животных и оленей, а также ловля рыбы. Добытое мясо они варили в корзинах, сплетенных специальным образом из гибких корней растений.

На крайнем юге континента - архипелаге Огненная Земля - жили племена она и яганов. Они занимались охотой на тюленя и ламу, ловили рыбу, собирали моллюсков и плоды, кочуя в поисках пищи вдоль побережья. Орудия труда они изготовляли из кости, камня и раковин, и уровень каменной техники был примитивен. Эти племена жили общинами, которые почти не имели между собой никаких контактов. Каждая община строила для себя хижину, но если люди оставляли ее даже на непродолжительное время, она вполне могла быть занята соседями. В общине не было расслоения, и особое положение занимали лишь знахари и шаманы, которые, по мнению огнеземельцев, обладали способностью влиять на погоду, предопределять исход охоты и излечивать от болезней.

В центре Северной Америки жила группа индейских племен дакота. Их важнейшим достижением стала пиктография - символическое рисуночное письмо. Рисунки, выполненные на коже, передавали в хронологическом порядке важнейшие события, произошедшие с ними в данном году. Так были составлены дакотские летописи, или календари.

Основой существования дакота была коллективная охота на бизона. Любая индивидуальная охота была строжайшим образом запрещена. Все их оружие и инструменты - ножи, топоры, копья, наконечники, скребки - были выполнены из камня, так как металлов дакота не знали. У них не было также скотоводства и земледелия.

8.2. Племена, находящиеся на уровне неолита

Племена арауканов, обитавшие в южной части современного центрального Чили, помимо охоты и рыбной ловли занимались земледелием и скотоводством. Они разводили лам, из шерсти которых изготовляли ткани. У них было развито гончарное дело и начала развиваться металлургия: они обрабатывали серебро. Однако в социальном отношении эти племена оставались в рамках первобытного общества.

На стадии нового каменного века находились индейцы пуэбло, заселявшие юго-западные территории Северной Америки. Они занимались интенсивным ручным земледелием и создали систему искусственного орошения. Важной сельскохозяйственной культурой был хлопчатник, из волокон которого на вертикальном ткацком станке они изготовляли ткани. Было развито и гончарное дело, хотя гончарный круг им не был известен. Охота, собирательство и рыболовство носили подсобный характер.

Их социальная организация соответствовала доклассовому обществу, что нашло отражение в характере поселений пуэбло. Их жилище - одно для всей общины - представляло собой единое многокамерное строение из песчаника или необожженного кирпича, расположенное в несколько этажей, так, что крыши нижних построек служили дворами верхних. Эти строения, замкнутые вокруг центральной площади, имели глухую внешнюю стену, которая делала их недоступными для врагов. В таком доме-селении могло жить до 3-4 тыс. человек. Каждая община пуэбло имела свою территорию с орошаемыми землями и охотничьими угодьями.

На сходной ступени цивилизационного развития находились ирокезы, жившие на востоке Северной Америки, на территории нынешнего штата Нью-Йорк. Основным занятием ирокезов было мотыжное земледелие подсечно-огневого типа. Они умели выращивать кукурузу, бобы, горох, кабачки, арбузы, табак, подсолнечник. Важным продуктом питания был рис, который диким образом рос по илистым берегам рек и озер. Ирокезы собирали также ягоды, грибы, орехи, каштаны, желуди.