Кроме того, командная чехарда, в особенности на армейском уровне; постоянное волевое вмешательство Сталина в разработку и ход операций, в сочетании с отчетливо выраженным репрессивным характером мер воздействия на представителей высшего комсостава, чьи соединения потерпели поражение; и традиционное для Советов обращение за помощью к необоснованной и вводящей в заблуждение пропаганде как к средству поднятия боевого духа личного состава – все это и обусловило череду проблем, вызывавших сбои в руководстве войсками, невозможность осуществления контроля за исполнением распоряжений, ненадежные средства связи и, как следствие, нередко и принятие неверных решений. Это наглядно доказывается тем фактом, что за первые 10 недель войны, с 22 июня по 10 сентября 1941 г., на Центральном фронте сменилось двое командующих (генералы Ф.И. Кузнецов и Ефремов), в 13-й армии – пять (генералы Филатов, Ремезов, Герасименко, Голубев и Городнянский), в 20-й армии – четыре (генералы Ремезов, Курочкин, Лукин и Ершаков), в 21-й армии – также пять (генералы Герасименко, Ф.И. Кузнецов, Ефремов, Гордов и В.Я. Кузнецов).

Крайне отрицательное явление частых и не всегда обоснованных перестановок в командных структурах, слабый контроль исполнения, отсутствие средств связи или нежелание или неумение их использовать выражались в запоздалых или же неверных решениях, которые, в свою очередь, вызывали запоздалую реакцию на внезапные маневры противника, чреватые страшными последствиями – окружениями многочисленных сил и тяжелыми потерями в личном составе, вооружениях и другой технике. Перестановки в командных структурах и постоянная угроза оказаться перемолотым репрессивным аппаратом наряду с постановками совершенно нереальных боевых задач Ставкой способствовали принятию поспешных и нередко ошибочных решений малоопытными командующими на всех уровнях.

Еще сильнее проблемы усложнялись склонностью Сталина к "закручиванию гаек", требованиями беспрекословного повиновения и выполнения часто неадекватных боевой обстановке приказов, а также строжайшего табу на отвод сил без санкции Верховного командования. Кроме того, свободное толкование распоряжений Сталина некоторыми командующими плюс угроза трибунала и смертной казни лишь усугубляли проблемы. Наконец, к сентябрю 1941 г. Сталин распорядился о создании так называемых "заградотрядов", иными словами, расстрельных команд на поле боя, не позволявших солдатам отступить. Эти меры, как и страх, пропитавший всю Красную армию, сделали ее послушным орудием коммунистического режима в конце 1930-х гг., однако мало помогали повышению боевого духа и боевой подготовки в рядах Красной армии в течение первого полугода войны. Если Сталина можно считать непревзойденным мастером по части насаждения страха, то и часть генералитета, включая Жукова и Еременко, нисколько этим не гнушалась. Но, как это бывает, случались и исключения. К крохотной горстке генералов, заслуживших титул "бескровных", принадлежал Рокоссовский, герой Ярцевской операции.

Вообще, неудачи Красной армии в ходе Смоленского сражения являлись также и результатом неуемного увлечения Ставки и ГКО количественной стороной боевых формирований. К его чести, ГКО быстро отказался от механизированных корпусов Красной армии и расформировал не один стрелковый корпус, это произошло в середине июля, хотя объяснялось это в первую очередь тем, что значительное количество этих соединений было разгромлено наступавшим вермахтом. Впоследствии ГКО неоднократно инициировал реструктуризацию стрелковых и кавалерийских формирований, стремясь сделать их "легкими" и более управляемыми. Несмотря на постоянное увеличение числа стрелковых и кавалерийских дивизий, а позже и стрелковых бригад, в Красной армии фактически все эти новые формирования испытывали острую нехватку танков, артиллерийских орудий и других средств ведения боя, кроме того, средств связи, в частности радио и эффективных тыловых структур обеспечения. Вместо механизированных корпусов появились намного меньшие танковые дивизии, затем еще меньшие по количеству танков танковые бригады и отдельные танковые батальоны – новые формирования были более "легкими", управляемыми и контролируемыми. Подобное происходило в артиллерии и др.

Сравнение понесенных потерь

Личный состав

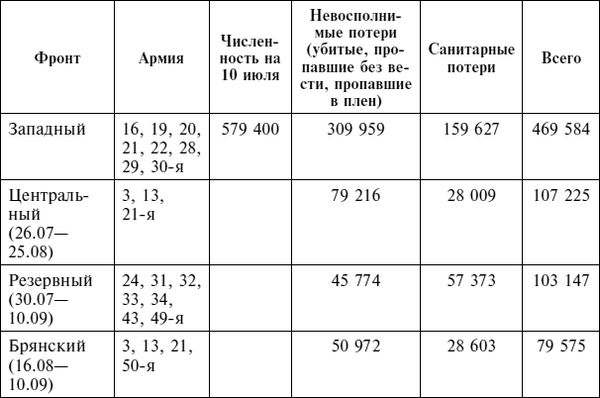

Хотя истинные цифры численности и потерь немецких и советских сил, участвовавших в Смоленском сражении, уточнить до сих пор не удается, официальные данные о количестве погибших, представленные обеими сторонами, пусть иногда и противоречат друг другу, все же могут служить основанием для подсчетов. Например, множество официальных советских и российских источников указывает численность сил Западного фронта Красной армии к началу кампании. Одно наиболее объективное официальное исследование потерь Красной армии в ходе всей войны утверждает, что численность личного состава Западного фронта на 10 июля 1941 г., то есть на первый день операции по обороне Смоленска, составляла 579 400 человек. Это число включает в себя 13, 16, 19, 20, 21 и 22-ю армии Западного фронта плюс остатки 4-й армии, основные силы которой были разгромлены в предыдущих сражениях в приграничных районах.

Т а б л и ц а 20

Боевой состав Резервной армии Ставки на 22 июня 1941 г.

Источник: Боевой и численный состав Вооруженных сил СССР в период Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.): Статистический сборник № 1 (22 июня 1941 г.). М.: Институт военной истории Российской Федерации, 1994. С. 21–22.

Т а б л и ц а 21

Силы танковых войск резервных армий Ставки на 22 июня 1941 г.

Источник: Боевой и численный состав Вооруженных сил СССР в период Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). С. 21–22.

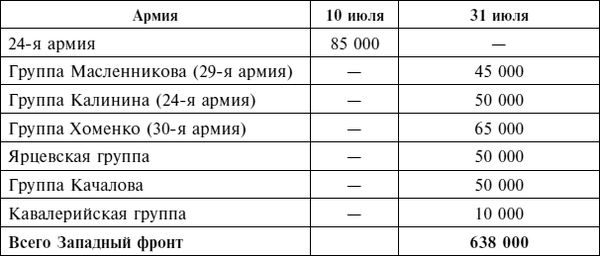

Поскольку Ставка к 10 июля включила 19, 20, 21 и 22-ю армии в состав Западного фронта, логично предположить, что примерно 450 тысяч из этих 618 тысяч человек в резервных армиях Ставки к 10 июля оказались в составе Западного фронта. Если это так, то, прибавив число оставшихся в живых в 4-й, 13-й и других армиях, разгромленных в сражениях в приграничных районах к этому числу, мы получим 579 400, то есть численность сил фронта на 10 июля. Впоследствии Ставка усилила Западный фронт, добавив к нему к 15 июля 60 тысяч человек (16-ю армию), таким образом увеличив численность фронта приблизительно до 639 тысяч человек. Затем к концу июля в состав Западного фронта были включены 28, 29 и 30-я армии, каждая численностью от 50 до 60 тысяч человек. Если не считать потери, численность фронта достигла примерно 800 тысяч человек. Напротив, 24 июля Ставка передала Центральному фронту 13-ю и 21-ю армии плюс костяк 4-й армии, уменьшив численность фронта до 600 тысяч человек.

Кроме имевших место переподчинений советский Государственный Комитет Обороны (ГКО), созданный 3 июня 1941 г., с первых дней войны осуществлял обширную программу мобилизации. Как только был завершен призыв 805 тысяч человек в рамках скрытой мобилизации в мае – июне 1941 г., этот контингент был распределен по вновь формируемым армиям в конце июня и в июле в виде маршевых рот и батальонов. Скорее всего, около половины этого пополнения было направлено в Западный, Центральный и Резервный фронты. Если исходить из официальной советской статистики, к завершению этого процесса, то есть к 30 сентября, общая численность Западного, Резервного и Брянского фронтов составила 1,25 миллиона человек:

♦ Западный фронт – 558 тысяч человек

♦ Резервный фронт – 448 тысяч человек

♦ Брянский фронт – 244 тысячи человек

Итого: 1 миллион 250 тысяч человек

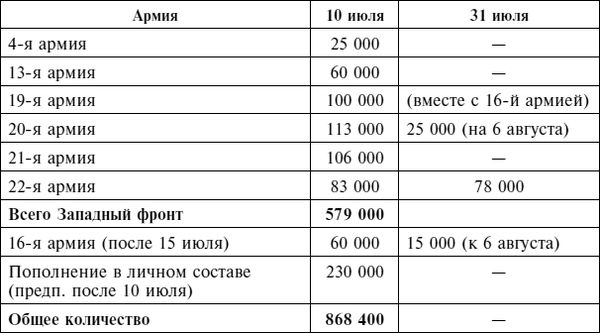

Если исходить из приведенных цифр, предполагаемая численность Западного фронта и его армий на 10 и 31 июля была такова (см. табл. 22):

Т а б л и ц а 22

Предполагаемая численность личного состава Западного фронта и его армий и оперативных группировок на 10 и 31 июля 1941 г.

В сумме после добавления 60 тысяч человек 16-й армии к 15 июля, а также около 230 тысяч человек в рамках текущего поступления пополнения после 10 июля общее количество личного состава Западного фронта на конец июня и июль составило примерно 869 тысяч человек. Если вычесть официально объявленные безвозвратные потери армии, понесенные Западным фронтом с 10 июля по 10 сентября, составившие почти 310 тысяч человек, численность фронта на 30 сентября близка к официальной численности 558 тысяч человек.

Т а б л и ц а 23

Потери Красной армии в ходе Смоленского сражения 10 июля – 10 сентября 1941 г.