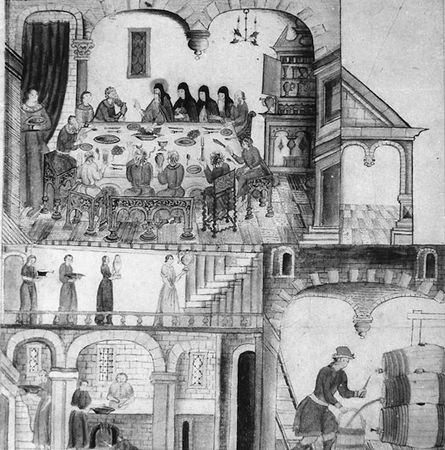

Многочисленные и интересные детали синодичных миниатюр XVII XVIII веков с изображениями трапез дают наглядное представление об атмосфере и традициях пиршеств в России в период позднего Средневековья и раннего Нового времени. Поскольку в синодиках речь всегда идет о пирах в домах богачей, то действие происходит в роскошных каменных палатах, перекрытых сводами сложной формы. Стены палат нередко украшены орнаментальными росписями ("травным" письмом). Как и положено в богатых хоромах, в подклете находятся поварни и кладовые, где идет приготовление пищи и хранятся напитки и съестные припасы, а пирующие располагаются на втором этаже. На широких и длинных столах с прочными основаниями стоят диковинные "заморские" золотые и серебряные сосуды причудливой формы, а также примитивные деревянные плошки и глиняные кринки, широко использовавшиеся в быту всех слоев населения России, лежат редкие для того времени столовые приборы. Слуги наливают вино из бочек, кадушек, кувшинов, несут еду на больших тарелях.

Рис. 5. Пир в доме Щила. Миниатюра синодика с гравированными виньетками Леонтия Бунина 1695 г.

Своеобразным признаком неправедного пира является наличие музыкантов, услаждающих слух хозяев пира и их гостей игрой на различных струнных и духовых инструментах: гуслях, лире, лютне, скрипке, волынках, дудках и рожках. Известно, что развлекательная музыка, танцы и скоморошьи игрища осуждались государством и церковью, особенно в царствование Алексея Михайловича. Однако знать и богачи позволяли себе пренебрегать этим осуждением, чтобы не лишать свои пиры веселости. Голштинский посол Адам Олеарий, посетивший Россию в 1630-е годы, оставил описание обеда, который в честь иностранных дипломатов был дан в Старой Ладоге приставом Посольского приказа: "Здесь мы услыхали первую русскую музыку, а именно в полдень 23 того же месяца (действие происходило в июле 1634 г.), когда мы сидели за столом, явились двое русских с лютнею и скрипкою, чтобы позабавить господ [послов]. Они пели и играли про великого государя и царя Михаила Федоровича; заметив, что нам это понравилось, они сюда прибавили еще увеселение танцами, показывая разные способы танцев, употребительные как у женщин, так и у мужчин".

Следует отметить, что в миниатюрах синодиков, как и в текстах синодичных предисловий, осуждаются не пиры сами по себе (то есть вина, яства и развлечения), а греховные причины и поводы их организации. А в тихой дружеской и семейной беседе за скромно накрытым столом или печальной поминальной трапезе нет ничего предосудительного.

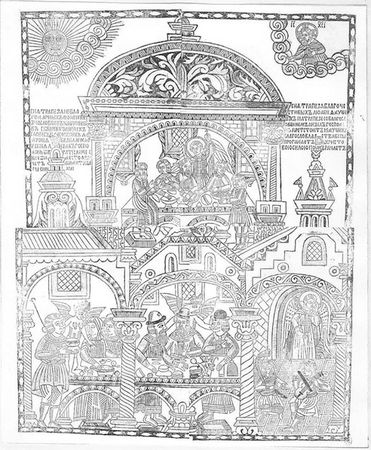

Рис. 6. Пир благочестивых и нечестивых. Лубок XVIII в.

Присутствующие в синодиках представления о пиршествах с противоположной семантикой сошлись в известном русском лубке XVIII века "Трапеза благочестивых и нечестивых", широко расходившемся во множестве оттисков нескольких редакций в течение двух столетий. В верхней части картинки несколько мужчин разного возраста, сидя за столом, преломляют хлеб и макают его в соль, ведут благочестивые разговоры. Их покой охраняет и осеняет крестом ангел. Эта сцена вызывает ассоциации с совместными трапезами Апостолов, известными по евангельским и апокрифическим преданиям. А в нижней части лубка кипит шумный бражный пир. У левого края стола сидят молодой мужчина и женщина, которых подталкивает в объятия друг друга хитрый и ловкий бес. Другой бес положил руки на плечи двух взрослых мужчин, видимо провоцируя их на конфликт. Мелкий бесенок прыгает по столу и гадит в сосуды с пищей. Справа – два музыканта наигрывают бойкую мелодию на волынке и смычковом инструменте. Опечаленный ангел, отвернувшись, покидает это собрание грешников.

В народной художественной культуре, во многом унаследовавшей сюжеты и образы миниатюр средневековых рукописных книг, в числе которых были и синодики, "трапеза благочестивых и нечестивых" сохранит свою популярность вплоть до начала XX века, а позже продолжит свое существование в старообрядческой художественной традиции. А вместе с ней в культуру Нового времени будет транслировано и бинарное, антиномическое понимание социального смысла и роли застольного общения людей.

Светлана Панич

Образы трапезы в художественном мире Г. Р. Державина

При чтении поэзии Г. М. Державина нельзя не заметить, что его художественный мир изобилует образами трапезы.

Шекснинска стерлядь золотая,

Каймак и борщ уже стоят;

В крафинах вина, пунш, блистая,

То льдом, то искрами манят…("Приглашение к обеду")

Это тем более удивительно, что русская литература XVIII – первой трети XIX века была, если не безбытной, то определенно "безъедной". Как справедливо отмечает А. Генис, исторически "в России не было традиции "кули нарной художественной литературы", и к гастрономической теме привыкли относиться со снисходительной иронией". Если во Франции к концу XVIII уже повсеместно известна "Физиология вкуса" Жана Ансельма Брийон-Саварена и "Альманах гурманов" Гримо де ля Реньера, причем авторы обеих книг почитались современниками "не ниже Мольера и Расина", русская словесность вплоть до первой трети XIX века гастрономической и тем более кулинарной темы практически не знает. Сентименталистскому герою, сосредоточенному, главным образом, на "жизни сердца", было не до еды; к тому же есть ему не позволялось эстетическим "нормативом", что косвенно подтверждается, к примеру, сперва литературной, а затем и житейской модой на дамскую худобу и бледность, для достижения которых барышни не только отказывались от еды, но потребляли "антиеду", например, уксус.

Неслучайно, даже автор очень популярной в России с конца 70-х годов XVIII века кулинарной книги, со свойственной эпохе обстоятельностью названной "Словарь поваренный, приспешничий, кондиторский и дистиллаторский, содержащий по азбучному порядку подробное и верное наставление к приготовлению всякого рода кушанья из французской, немецкой, голландской и английской поварни…", писатель, переводчик, а также драматург В. А. Левшин предпочитал не вводить собственные кулинарные интересы в свои литературные произведения. В его появившейся в 1794 году (то есть почти одновременно с выходом "Словаря…") пьесе "Свадьба Волдырева", открывшей вместе с более ранней, 1788 года, анонимного авторства "Свадьбой Промоталова" долгий ряд "свадеб" русской драматургии, образы застолья и упоминания о еде как таковой отсутствуют.

Принято считать, что первым ввел "кулинарный антураж" в русскую словесность XVIII века Д. И. Фонвизин, тонкий ценитель кухни, как явствует из его путевых заметок и дневников, а также слывший, по воспоминаниям современников, "совершенным гурмэ" И. А. Крылов, который в буквальном смысле вывел пирог на сцену, т. е. сделал его смысловым центром одноименной комедии. Но это была бытовая комедия – жанр, по-прежнему воспринимавшийся литературным сознанием эпохи как популярный и продуктивный, но все же "низкий".