Иконография скульптуры Бранкузи выявляет отчетливое тяготение к теме первоначал Мира. Круг мотивов, чаще всего напрямую обозначенных в названиях произведений, включает в себя как отвлеченные понятия, сопряженные с рассматриваемой мифологемой ("Начало мира"), так и понятия, в которых начало персонифицировано ("Прометей", "Адам и Ева"). Большинство тем несет в себе идею "начала" в завуалированном виде. Так, смыслом первоосновы наделен весь комплекс солярной символики. Свет, Солнце и сопутствующие им солярные символы и мифологические персонажи, такие как Петух, Жар-Птица, Птица, несомненно, правят бал в круговерти образов этого родоначальника авангарда в европейской скульптуре. Саму приверженность мастера теме света, а также то, как ее следует понимать именно в коде мифологии, в контексте поэтики начал, очевидно, можно связать с традициями балканского региона. Несмотря на многие годы, проведенные мастером в Париже, Бранкузи был предан Балканам в силу своего румынского происхождения. Тайным свидетельством его преданности своему genius loci, перебродившему в котле европейского авангарда, стала насыщенность его творчества специфической мифопоэтикой. Мотив света и его архаическая символика у Бранкузи опирается на ту линию развития балканских народов, которую принято называть альтернативным христианством, воплотившимся в дуалистических народно-еретических верованиях типа манихейства и богомильства, и которая восходит к древней гностической традиции. Именно последняя обусловила значимость солярной символик и, ибо свет для гностиков означал начало мира, эманацию духа, и в нем – свете – выразилась дораздельная тождественность всех вещей, проникнутая высочайшей софийностью. Тема света для Бранкузи – это не поэтический троп, а скорее дань архаизированным пластам регионального – балканского – миропонимания, к которому мастер тяготел всем своим существом. Природный мифопоэтизм Балкан как культурного пространства, сохранившего живую связь с древностью, попал в унисон с мифотворческой поэтикой авангарда, ее скрытыми ритуальными смыслами, особенно на поздних этапах развития этой художественной формации.

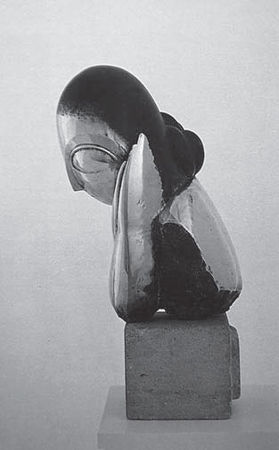

Илл. 67. К. Бранкузи. Портрет мадемуазель Погань. 1913. Бронза. Музей современного искусства, Нью Йорк.

Илл. 68. К. Бранкузи. Начало мира. 1924. Полированная бронза. Национальный музей современного искусства, Париж.

В не меньшей мере, чем свет, значением изначальности проникнут круг мотивов эротического характера. В различных регистрах мифотворческого остранения Бранкузи иногда до брутальности открыто разрабатывает мотивы, связанные с фаллической символикой: "Принцесса Х" (натуралистичность этой скульптуры вызвала в свое время скандал на выставке в Париже), "Леда" (тема прорастания семени), "Портрет мадемуазель Погань" (композиция повторяет мотив фаллоса в сочетании с мотивом солнца в форме утрированно больших глаз) [илл. 67]. Эротическая острота этой темы в более отвлеченном плане соотносима с кругом мотивов традиционной космологии в серии "Начало мира", представленной у скульптора в форме яйца. Мировое Яйцо как тема самозарождения жизни, как начало начал, как axis mundi, положено и в основу ряда женских портретов мастера, а также визуализации мифологических персонажей и категорий [илл. 68]. Таким образом, эротика выступает у Бранкузи в форме идеи первоначальности, будь то начало и ось мира как Мировое Яйцо или отголосок языческих верований, связанных с культом детородного органа.

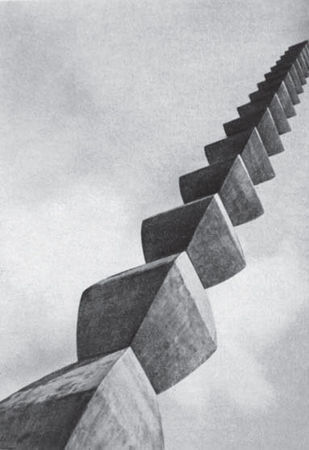

Помимо пластического и иконографического обозначения мотива "начала", Бранкузи разрабатывает и его отвлеченную, метафизическую версию. Последняя нашла выражение в наиболее духовно-просветленном произведении мастера – в его "Бесконечной колонне" в Тыргу-Жиу [илл. 69]. "Бесконечная колонна" 1937 года – один из элементов обширного мемориального комплекса в маленьком городке на юге Румынии – завершает длинную серию колонн, первые реплики которой возникли еще в молодые годы скульптора. Это произведение несет в себе драматизм позднего авангарда, основанный на противоречивом единстве двух граней мотива – хрупкости "начала" и необратимости его "конца" – ностальгического воспоминания. Эта врезка авангарда в эпоху совсем другой поэтики выглядит как памятник, как мемориальный знак самой идеи изначальности, как авторефлексия авангарда.

Илл. 69. К. Бранкузи. Бесконечна колонна. Чугун/сталь. 1937. Тыргу-Жиу (Румыния).

Замысел серии "Колонна" возник у Бранкузи еще около 1918 года, когда скульптор создал вертикальную композицию из дерева, составленную из равновеликих призматических объемов [илл. 70]. В этой ранней версии "Бесконечной колонны" осуществлен один из первых прорывов к "чистой" форме: ее "бесконечность" и атектоничность – революционный шаг в европейской скульптуре. Однако при всей отвлеченности замысла это произведение насыщено смыслами, далекими от формального схематизма. В образной ткани "Бесконечной колонны" 1918 года бьется пульс живого человеческого присутствия: грубоватая обработка блоков несет на себе след руки, а последовательная развернутость элементов вдоль вертикальной оси создает иллюзию легкого спирального кружения, своего рода танцевального ритма. Сама конструктивная идея колонны представляет собой цитату из народной архитектуры (резные столбцы крылечек сельских жилищ в Румынии), но при этом колонна полна состояния медитативной сосредоточенности, отвлечена от своего бытового прообраза.

В литературе о Бранкузи существует традиция, относящая его ритмизированные формы к медитативной практике восточных культур. В частности, его Колонну сравнивали с индийскими ступами. При всей убедительности типологического родства такого рода хотелось бы отметить, что не только на Востоке, но и в западно-европейской культуре можно найти типы визуализаций, в которых медитативная функция доминирует. К ним, в частности, относится народный орнамент и различного рода регулярные структуры орнаментального типа. Балканы, где Восток и Запад соприкоснулись географически и ментально, особенную склонность в искусстве обнаруживают именно по отношению к орнаменту. Целые блоки балканской художественной культуры – не только народной, но и профессиональной – можно понять сквозь призму орнаментального мышления. Именно орнаментальной структуре, упорядоченной неограниченным повтором одинаковых элементов, уподоблена колонна, изолированная от архитектурного контекста и потому не реализующая свою родовую функцию как элемента опорной конструкции. Метафизичность этой колонны наделяет ее значением магического предмета. Ритуализованность формы, ее размещенность в пространстве смыслов "слово (=изображение) – дело", особенно ощутима еще и потому, что дерево, из которого она изготовлена, хранит в себе след тела – руки мастера. Рукотворность и медитативная отрешенность скульптуры открывает взору зрителя те глубины изначальности, подлинности, к которым мастер прикоснулся очень органично. Колонна как живой росток начала полна энергии первооткрытия.