Период борьбы с куклой длился до начала 1930-х годов и имел широкий резонанс. На различных общественных площадках проводились диспуты и обсуждения на тему, нужна ли кукла пролетарскому ребенку. Один из диспутов проходил в ленинградском Доме рабочего просвещения. В защиту куклы выступили такие известные педагоги, как Е.И. Тихеева и Л.И. Чулицкая, против куклы – М.Е. Махлина и "многие практические работники". Решающее слово осталось за товарищем Махлиной, непримиримость которой оказалась ко времени и помогла сделать педагогу удачную карьеру. Яростный накал борьбы с куклой доказывает, что кукла занимала центральное место в педагогической и бытовой культуре раннего советского времени.

В 1924 году вышло издание кукольных "записок" под названием "Дневник Марусиной куклы", последнее в русской истории этого формата. Автор "дневника" – педагог Н. Дьяченко, работавший в советских детских домах и преподававший в одной из московских школ. Печатать "записки" он взялся по необходимости, на собственные деньги, так как новых изданий для девочек не было, а прежние не подходили к изменившимся условиям быта. Средств педагога хватило на публикацию дешевой брошюры, изданной на газетной бумаге объемом в несколько страниц. Таков был исторический путь некогда престижного книжного формата. В качестве иллюстраций издатель использовал фотографии, на которых девочки в темных форменных платьях, школьницы или приютские дети, играют в куклы. Н. Дьяченко обратился к жанру любимых девочками кукольных "записок", убрав из текста все, что могло напоминать о старом быте (горничные, детские балы и наряды). Небрежность стиля свидетельствовала не только о том, что за перо взялся педагог, а не писатель. Она указывала на вторичность литературного материала. От прежних "записок" остался короткий рассказ от лица куклы в виде дневниковых записей. В последних "записках" кукла лишена прежней статусности. Она не помогает девочке в овладении женскими навыками (о шитье и рукоделии забыто), не имеет понятия об этикете, поскольку старый уклад исчез, а советский еще не установился. Не обладает кукла и какой-либо системой ценностей, поскольку все прошлые нравственные ценности поставлены под сомнение новой эпохой. Кукла ведет себя как наивное и недалекое существо ("Вчера меня взяла из магазина большая живая кукла, которая зовется Марусей"). Словечко "какая-то" или "какой-то" постоянно проскакивает в повествовании. Автор последних "записок" не знал, что делать с куклой: любоваться ею по старинке или разоблачать игру девочек со "старорежимной" игрушкой.

Многие педагоги 1920-х годов пребывали в растерянности: борьба с куклой лишала их проверенного временем средства воспитания. Не удавалось заменить кукол и каким-либо другим объектом – девочки, лишенные игрушки, нянчились с флажками и пеленали барабанные палочки или тайком от педагогов приносили в детский сад игрушки из дома.

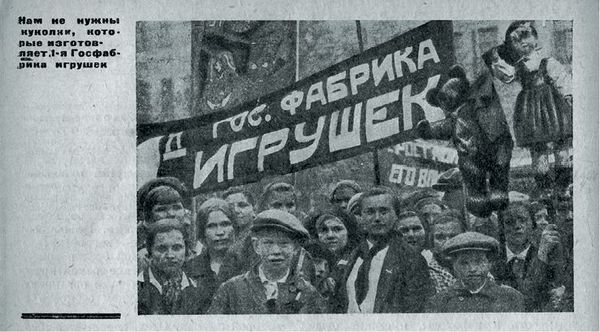

На борьбу с куклой педагоги организовывали детей (Организуйте детвору. М.: РСФСР Наркомпрос, Гос. уч. – пед. изд-во, 1931. Т. 1)

Игра в куклы из советского издания кукольных "записок" (Дьяченко Н. Дневник Марусиной куклы. М.: изд. автора, 1924)

Развенчание куклы в публичном пространстве сказалось на восприятии игрушки современниками. Лидия Либединская вспоминала, как в 1924 году после переезда семьи из Баку в Москву, она получила в подарок большую куклу, и описала ее с явной иронией. "Кукла в пестрой соломенной шляпке, обрамлявшей ее ярко раскрашенное личико с удивленными синими глазами, закрывающимися и открывающимися. Ручки и ножки у куклы были короткие и темно-розовые, словно ошпаренные. Зато на ножках были нарисованы черные лакированные туфельки и белые носки, совсем как у меня. Кукла казалась мне прекрасной". Ирония мемуаристки объяснима: куклы эпохи НЭПа, изготовленные по старым болванкам из грубых материалов, не отличались изяществом. Но дело было не только в этом. Оптика революции искажала образ нарядной куклы, лишала его поэтичности. Большая голова, увеличенная шляпой и прической, подчеркнуто округлые формы, розово-телесный цвет казались воплощением уродства на фоне загорелых спортивных тел и коротко стриженных голов.

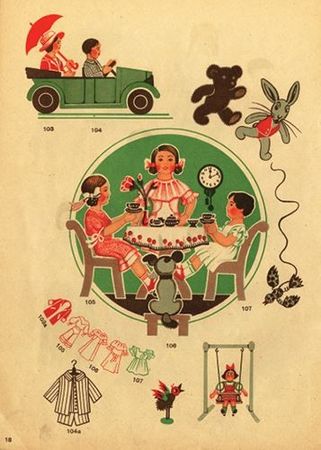

Отношение к кукле в обществе решительно изменилось к середине 1930-х годов, когда произошла реанимация семейных ценностей и эстетики домашнего уюта в его советском варианте. Стали слышны голоса тех, кто ратовал за возвращение кукол в быт и воспитание советских детей. Последователи известного педагога-дошкольника Е. Тихеевой призывали не выбрасывать куклу с корабля современности, а использовать ее в интересах социального воспитания детей. Педагоги убеждали: "Изменится быт, соответственно изменится и содержание детских игр, и та же кукла будет утверждать детей в формах нового усовершенствованного строя". Возвращению кукол способствовало не только налаживание нового быта, но и возрождение прежних понятий о быте. Достаток и зажиточность советских граждан перестали шельмоваться. Нарядные куклы, с запасом платьев и хозяйственных предметов, были призваны символизировать советское благополучие. Вернулись кукольные наряды и игрушечные хозяйства, с которыми так яростно боролись сторонники революционного максимализма и бытового минимализма. Журнал "Советская игрушка" в одном из номеров за 1935 год напечатал статью "Кукле – наряд и посуду (письмо матери)", в которой речь шла о важности таких "мелочей", как одежда, обувь, предметы для украшения. "Пусть кукла будет несколько дороже, но ее надо одеть так, чтобы платье снималось и одевалось свободно, чтобы на ногах были туфельки, которые также легко снимались бы, и при кукле было бы небольшое "приданое" – платье и шапочка, обязательно с лентами (девочки очень любят ленты)". Понятие "кукольного приданого" было вычеркнуто из советского лексикона и заменено канцелярско-деловым: "наборы кукольной одежды и посуды". Но в речевом обиходе оно сохранялось.

Постановление советского правительства "О мероприятиях по расширению производства игрушек" (1935) закрепило перелом в отношении к кукле в официальной культуре. В постановлении говорилось о расширении деятельности артелей и кооперативов, производивших кукол, о налаживании их фабричного производства не только в Москве и Московской области, где существовали традиционные центры игрушечного дела, но и по всей стране. Речь шла о расширении производства кукол разного типа, в том числе нарядных. Определение "нарядная кукла" заменило прежнее название "фарфоровая кукла", хотя в быту им продолжали пользоваться. Кукол с фарфоровыми головками повсеместно заменили куклы шарнирного типа с терракотовой головкой. Туловище и конечности советской куклы были выполнены из мастики и папье-маше, деревянные шарниры рук, ног и головы соединены резинкой. С прежней игрушкой новую куклу роднило наличие бьющихся деталей, поэтому дети по-прежнему обращались с ней очень осторожно. Бережное обращение с игрушкой позволяло сохранить традиционные способы тактильного взаимодействия с хрупким изделием.