Откликнулась на проблему наказаний и писательница-"бунтарка" Лидия Чарская. В статье "Профанация стыда" (1909) она заявила, что телесные наказания, сопровождаемые обнажением тела, пропагандируют бесстыдство. "Девочка поднимает кукле платье и под предлогом, что кукла ее не слушается, то рукой, то розгой наказывает ее". Телесное наказание есть вид разврата, возбуждающего экзекутора и его жертву. Похожее возбуждение испытывает девочка, наказывая свою куклу.

Вопросы воспитания, столь волновавшие авторов детских книг, самим девочкам были мало интересны. Их больше привлекала бытовая и социальная сторона жизни кукольного ребенка. Подробное описание элементов игры в дочки-матери сделал педолог К. Корнилов в начале 1920-х годов. "Маленькие мамы" пеленают и нянчат кукол, шьют им платья, крестят, дают имена и водят в церковь; укладывают спать, поют им песенки и рассказывают сказки; утром их будят, умывают и причесывают, одевают; заставляют молиться, поят чаем, ведут гулять на бульвар или отправляют в детский сад. В их "отсутствие" готовят обед; переодевают в новое платье; качают на качелях, водят в зверинец (из игрушек); возят в экипажах (из стульев); водят в гости, в театр, на бал или маскарад, устраивают свадьбы, путешествуют на пароходе (перевернутый стол), устраивают на масленице блины, на Рождестве елку, а на Пасхе пекут куличи; кукол водят лечиться к доктору, изредка их хоронят, иногда ведут их жизнеописание (все, что "делали сами, приписывают куклам"). Девочки играют одновременно две роли: матери и куклы-ребенка, меняя в процессе игры голос и мимику.

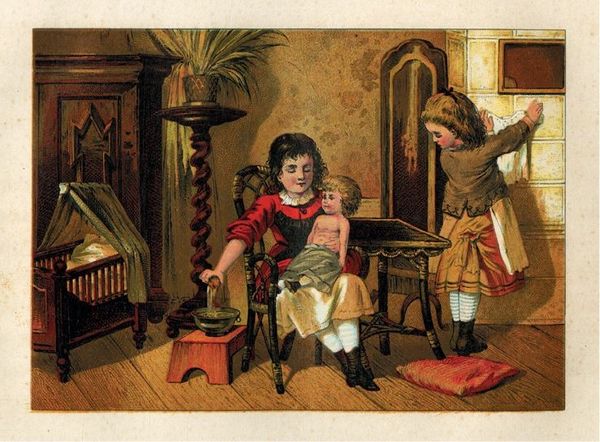

Мытье куклы с соблюдением приличий. (Виновата ли кукла? 12 рассказов с 12 крашен. картинками. С. Д-с. СПб.; М.: изд. М.О. Вольфа, 1860)

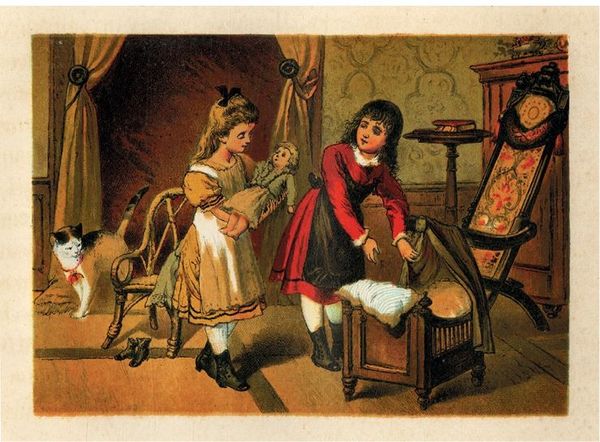

Отход куклы ко сну (Виновата ли кукла? 12 рассказов с 12 крашен. картинками. С. Д-с. СПб.; М.: изд. М.О. Вольфа, 1860)

Игра с дорогой куклой затрудняла манипуляции с игрушкой, но зато обставлялась разнообразными аксессуарами (кроватки для малюток, столики, колясочки и т. д.), полагавшимися для такой игры. Осиротевшая героиня в "Истории маленькой девочки" Е. Сысоевой переехала жить в семью богатых родственников. Там с куклами играют не в маленьком уголке, а в большой зале, где за красивой резной решеткой устроена комната для кукол. В ней стоят кукольные кроватки, зеркальный туалет, столики и стулья – вся кукольная мебель изготовлена в собственной столярной мастерской. Вместо старой куклы Мими девочка получила в подарок дорогую фарфоровую куклу (жизнь девочки в прежней семье была намного скромнее). Соответственно возросшему материальному уровню изменились и реалии игры в дочки-матери: девочки катают кукол по саду в игрушечных колясках, водят на детские балы, учат их за специальными маленькими столиками – все, как полагается в приличном обществе.

Если описания кроваток и колясочек служили источником информации о воспитании младенцев, то эпизоды обучения кукол были непосредственно обращены к читательницам "записок": кукла, одетая в школьный передник, сидит за игрушечной партой, поставленной рядом со столом девочки. После окончания занятий девочка повторяет пройденный урок вместе с игрушкой. Считалось, что в домашнем обучении использование кукол способствовало успехам девочки в учебе. Так, героиня "Куклы умненькой девочки" в процессе игры обучилась грамоте и письму. "Показывая буквы этой картонной голове, не способной их различать, она сама выучила их и удерживала в памяти". Держа в одной руке куклу, а в другой книгу, маленькая хозяйка читала ей вслух и объясняла трудные фразы. Пока умная и послушная девочка повторяет кукле все, чему ее обучили, ленивая аристократка срывает на кукле неудачи в учебе (эпизод из "записок куклы").

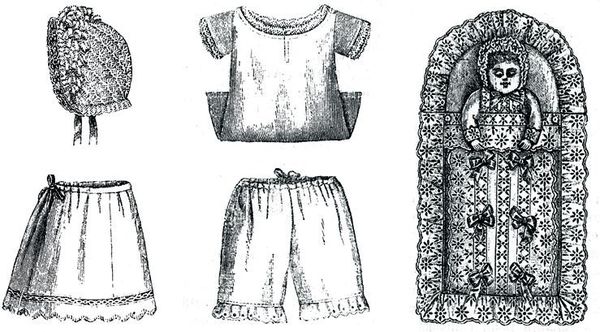

Нижнее белье и образец постельки для кукольного младенца (Мой журнал. 1888. № 1)

Но морализаторство, хорошо смотревшееся на книжных страницах, оказывалось неуместным в мире реального детства. Е. Конради вспоминала, что взрослые часто вмешивались в детские игры, навязывая "правильное" их содержание. "Нам предлагали поиграть в удивительно интересную игру, которую для нас придумали; программа этой игры давалась нам вписанной в тетрадку и обыкновенно представляла собою или повторение в "занимательной" форме которого-нибудь из пройденных нами уроков или сообщение нам каких-либо полезных сведений, не попавших в собственно учебную программу". Выделенное курсивом слово "предлагали" передает иронию мемуаристки: девочки предпочли бы развлекаться по-своему, а не твердить уроки вместе с игрушкой.

В конце XIX – начале XX века игры девочек в дочки-матери начали использовать для популяризации санитарно-гигиенических знаний. Стало очевидно, что элементарные знания физиологии и гигиены необходимы девочкам для понимания природы человеческого тела и охраны собственного здоровья. Округлые формы и размеры целлулоидных пупсов в точности повторяли линии тела младенца. В музее гигиены в Дрездене была создана первая учебная кукла-манекен, изображавшая четырехмесячного ребенка. Зарубежные педагоги рекомендовали для игры именно таких кукол-младенцев. Эту идею подхватили советские педагоги, с классовой нетерпимостью противопоставив "полезного" пупса "бесполезным" куклам. Однако в магазинах раннего советского времени младенцы из целлулоида были большим дефицитом – их заменяли тяжелые глиняные пупсы. С распространением беби-кукол и популяризацией гигиенических знаний в кукольных историях начали печатать сведения о гигиене, патронаже, детских прививках. "Когда кукле исполнится три месяца, заботливая мама должна позвать доктора и привить дочке оспу, иначе куколка может заразиться оспой, умереть или сделаться рябой". Иногда сведения по детской гигиене включались в переиздания старых кукольных историй. Прогресс лишь слегка потеснил привычные темы нравственных нарративов с их гендерным программированием и сентиментальностью.

Кукольные "записки" советского времени (вместо эпилога)

После Октябрьской революции 1917 года кукла как предмет игры и персонаж детской книги стала объектом борьбы за социальное и гендерное равноправие. Первые советские педагоги активно воплощали в жизнь идеи борцов за равноправие, изгонявших кукол из детской. Красивая, нарядная и нарочито женственная кукла воспринималась как символ враждебного мира эксплуататоров. Педагоги опасались, что в играх со "старорежимными" куклами дети будут воспроизводить дворянские замашки, мещанские предрассудки и буржуазный уклад жизни. Остракизму подверглись не только дорогие фарфоровые игрушки, но и дешевые куклы, в играх с которыми дети из низов воспроизводили грубый быт их семей. Все воспитательные функции, приписываемые кукле педагогами предыдущих эпох (помощь в обучении шитью и хозяйству, азам материнства, культуре этикета), были отброшены как пережитки гендерного неравенства. С игрушкой – любимицей детей призывали бороться так же решительно, как с врагами советской власти. В детском саду кукол били воспитательницы, а в детской литературе их побеждали в идеологическом поединке кустарные игрушки.