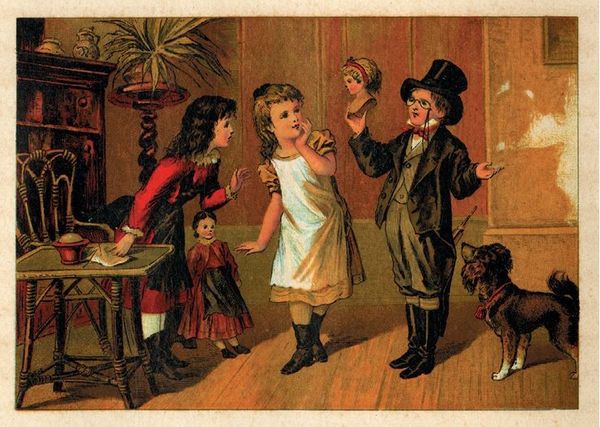

Появление новой кукольной головки преподносится братом как фокус (Виновата ли кукла? 12 рассказов с 12 крашен. картинками. С. Д-с. СПб.; М.: изд. М.О. Вольфа, 1860)

Исправлением кукол занимались в специальных мастерских и в игрушечных лавках, где всегда был широкий выбор восковых и фарфоровых головок взамен разбитых. Детские писатели иногда рассказывали своим читательницам о работе таких мастерских. Героиня рассказа В. Андреевской "Олины затеи" (1888) отправляется в магазин за новой головкой для куклы – та разбилась, выпав из игрушечной коляски во время прогулки. Девочка в восторге от выставленных там "прелестных блондинок с голубыми глазами и очаровательных брюнеток; у одних волосы были подобраны в виде модной прически, у других распущены локонами". Здесь перечислены распространенные типажи кукольных головок (прически украшают головки кукол-дам, локоны – кукол-девиц). Героиня другой истории в недоумении: ее кукла с разбитой головой после посещения "лазарета" меняет цвет глаз и волос ("Чудеса – да и только"). Мать, заменявшая испорченные головки в игрушечной лавке, придумывает историю, как лечение изменило внешность куклы. Рассказ матери убедил девочку, и она с радостью приняла обновленную игрушку. Только няня недовольна заменой кукольной головки – старая женщина боится подобных превращений и суеверно прячет старую голову куклы в сундук ("Записки петербургской куклы", 1872).

Педагоги отмечали, что дети могли очень болезненно переживать замену разбитой детали куклы на новую, о чем не догадывались взрослые. Психолог Ф. Кейра, склонный к романтизации женских образов, описал чувства девочки, которые она испытала при неосторожном обращении отца со сломанной игрушкой. "Страшное отчаяние, которое усиливается, когда неосторожный отец, не отнесясь достаточно серьезно к случившемуся, изыскивает шутя и посмеиваясь средство починить бедное лицо, в результате чего остатки бедного больного носа проваливаются в пустоту". Девочка заливается плачем при виде новой головки и отказывается играть с игрушкой ("о, это больше не моя кукла!").

Сломанную куклу необходимо "лечить", и любимейшей была игра в доктора: ее описания встречаются еще в изданиях середины XVIII века. В процессе игры ребенок переживает опыт собственных болезней. Писавшие для детей авторы акцентировали внимание читателей не столько на профессиональной помощи докторов, сколько на жертвенной заботе сиделок. В их роли выступают добрые мамаши, бедные родственницы, а также дворовые девочки, терпеливо сносящие капризы барышни. На примере кукол авторы призывали детей ценить труд скромных и часто бесправных сиделок у постелей больных. В одном из произведений В. Андреевской рассказано о том, как во время болезни девочки корью кукла заменила ей всех подруг. Но как только Верочка почувствовала себя здоровой, кукла ей стала не нужна. Мать взывает к дочери со словами упрека: "Как тебе не стыдно обходиться с куклой так грубо, после того, как она сидела неотлучно с тобой в то время, как ты была больна и когда все твои подруги боялись тебя!" (в роли такой куклы обычно выступала девочка-простолюдинка).

Моралисты не принимали во внимание опасность заражения и распространения инфекционных болезней. Сюжет, в котором крестьянская девочка развлекает больную оспой дворянку, был весьма распространен в детской литературе. Развитие гигиенических и медицинских знаний потеснило подобные истории. В противовес нравственным "сказкам" Н. Лухманова написала "несказку" под названием "Скарлатиновая кукла" (1903). Речь в ней идет о том, как дамы-благотворительницы пожертвовали для детской больницы дорогую куклу. Очевидно, что покидать заразное отделение игрушка не должна. Заболев, девочка из бедной семьи получила возможность поиграть с фарфоровой куклой, о которой она давно мечтала. Но и в этом произведении не обошлось без сказочного финала: мать покупает выздоровевшей дочери малодоступную дорогую игрушку.

Героини "записок куклы" старательно хлопочут вокруг заболевшей игрушки. Их отношение к "больной" – пример для подражания. Считалось, что уход за больными является важнейшей обязанностью женщины как в своей семье, так и за ее пределами, в сфере благотворительности. Дама, посещающая заболевших бедняков, – распространенный образ в назидательных историях для девиц. В них не рассказывалось о профессиональном сестринском уходе – за право заниматься такой деятельностью женщинам XIX века приходилось бороться. Авторы детских книг утверждали: "Девочки, которые так усердно ухаживают за больной куклой, будут неутомимы во время болезни их маменек, сестер и братьев". Маленькие сиделки в "записках куклы" отказываются от общения с подругами и полностью посвящают себя "больной" игрушке. Они готовят лекарства и уговаривают куклу принять их. Темой милосердия игра в болезнь не ограничивается. Большое удовольствие доставляет девочкам пускать кукле кровь – этот распространенный в свое время метод лечения производил на детей сильнейшее впечатление. "Маша с преважным видом взяла перевязку, сильно стянула мне руку, потом схватила толстую булавку и глубоко кольнула – отруби так и брызнули!" Даже страх быть наказанными за испорченную игрушку не может помешать детям в удовольствии "полечить" куклу.