Кроме того, можно указать на управленческую слабость в проведении образовательных реформ, неготовность к нестандартным реакциям "объектов реформирования" на реформаторские действия. Например, при проведении эксперимента по ГИФО Минобразования России договорилось с вузами – участниками эксперимента не расширять целевой прием. Но поскольку целевики, независимо от результатов ЕГЭ, получали вторую категорию ГИФО, т. е. достаточно хорошее финансовое обеспечение их обучения в вузе, то высшие учебные заведения, участвующие в эксперименте, несмотря на договоренности, резко увеличили целевой прием (один из вузов вместо договоренного роста не более 10 % увеличил его в 10 раз). Тогдашнее Минобразования России не решилось аннулировать решение о повышенном бюджетном финансировании обучения целевиков, что привело к существенному перерасходу бюджетных средств, выделенных на проведение эксперимента, и это, в свою очередь, во многом негативно сказалось на дальнейшей судьбе ГИФО.

В результате в арсенале реформ остается весьма узкий набор мер, которые в той или иной степени реализуются:

– введение нормативов подушевого финансирования (хотя в общем образовании их, как правило, не удается довести до уровня школы; в профессиональном образовании эти нормативы до последнего времени либо не применялись, либо были сильно индивидуализированы. Попытка их унификации, предпринятая при распределении контрольных цифр приема между государственными и негосударственными вузами в апреле 2012 г., может сыграть негативную роль в развитии высшей школы и, скорее всего, будет скорректирована);

– реструктуризация сети образовательных учреждений (теперь она добралась до высших учебных заведений – Минобрнауки России сделало попытку выделить "неэффективные" вузы, что уже спровоцировало достаточно серьезный скандал);

– расширение источников и объемов внебюджетного финансирования (оказание дополнительных платных образовательных услуг, государственно-частное партнерство в образовании (ГЧП), формирование фондов целевого капитала, что можно отнести и к ГЧП, и к развитию благотворительной деятельности и др.).

В том или ином виде этот набор входит во все предложения по реформированию (модернизации) образования. Теперь к ним добавились новая система оплаты труда и введение эффективного контракта, интеграция науки и высшего образования, обеспечение попадания пяти российских вузов в топ-100 мировых образовательных рейтингов.

Как ни отрицательно относится общество к реформам образования, как ни мало эти реформы дают ощутимых результатов (правда, без них, возможно, было бы еще хуже), они будут (должны) продолжаться. Без реформирования и перереформирования российская система образования не сможет получать те бюджетные средства, которые она в последние годы получает. Более того, представляется, что в современном мире, отнюдь не только в Российской Федерации, реформы образования стали перманентным процессом, а недовольство результатами реформ – поводом для их продолжения.

Это объясняется вполне реальной потребностью: в условиях быстрых технологических и общественных изменений (а современный мир находится именно в такой ситуации) система образования всегда будет немного "опаздывать" за переменами, и ресурсов для ускорения ей всегда будет не хватать. Таким образом, реформы образования представляют собой, с одной стороны, механизм обеспечения требуемых изменений в данной сфере, а с другой – инструмент получения необходимых ресурсов, прежде всего – бюджетных.

Приложение

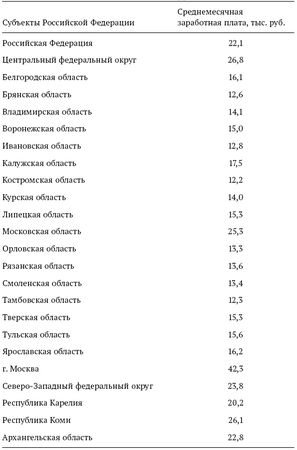

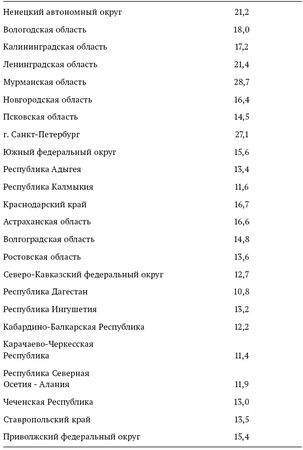

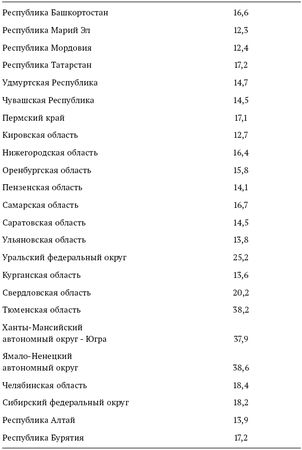

Средняя заработная плата учителей по регионам России в 2012 году

Источник: http://bs-life.ru/rabota/zarplata/zarplata-uchiteley2012.html

Примечания

1

Последний год расчета данного индекса; для 2012 г. еще не рассчитывался. См.: Доклад о человеческом развитии. ПРООН, 2012.

2

Средний класс серьезно относится к выбору детского сада для своих детей, понимая, что это начало не только образовательной, но – во многом – и карьерной траектории. Вместе с тем выбор и у него, особенно в средних и малых городах, невелик.

3

См., напр.: Психология детей дошкольного возраста/под ред. А. В. Запорожца, Д. Б. Эльконина. М., 1964; Эльконин Б.Д. Педагогика развития: условия целеполагания и результативности//Педагогика развития: становление компетентности и результаты образования. Красноярск, 2004.

4

Про школы в неблагоприятной ситуации уже стали говорить, а про дошкольные образовательные учреждения в этом контексте речь пока не идет.

5

Некоторое выравнивание их доходов относительно средней заработной платы в регионе за счет неформальных платежей и подарков родителей не может считаться нормальной практикой, хотя и позволяет удерживать воспитателей, особенно предпенсионного и пенсионного возрастов, в детских садах.

6

Точнее, общедоступным и бесплатным, по Конституции РФ, является основное общее образование, т. е. 1–9 классы. Но закон "О всеобщем среднем образовании" сделал все школьное образование общедоступным и бесплатным.

7

См.: Образование в Российской Федерации 2012: стат. сб. М.: НИУ ВШЭ, 2012; Арефьев Л.Я.Беспризорные дети России: http:// rospil.ru/pdf2/006. AREFIEV. pdf; Государственный доклад "О положении детей в Российской Федерации". М., 2001 и др.

8

См.: Итоговый доклад о результатах экспертной работы по актуальным проблемам социально-экономической стратегии России на период до 2020 года "Стратегия-2020: Новая модель роста – новая социальная политика". Глава И. Новая школа: http://2020strategy. ru/documents/32 710 234.html

9

См.: Ушаков К.М. Управление школой: кризис в период реформ. М: Сентябрь, 2011.

10

Переход к описанной процедуре записи в первый класс школы был введен после того, как родители московских первоклассников несколько ночей в 2010 г. жгли костры, чтобы записать своих детей в хорошие государственные (бесплатные) школы.

11

См.: Итоговый доклад о результатах экспертной работы по актуальным проблемам социально-экономической стратегии России на период до 2020 года "Стратегия 2020: Новая модель роста – новая социальная политика". Глава И. Новая школа: http://2020strategy. ru/documents/32 710 234.html

12

Закон принят Государственной думой в третьем чтении 21 декабря 2012 г. и утвержден Советом Федерации 26 декабря 2012 г.

13

См.: Стенограмма заседания Открытого правительства от 25 июля 2012 г., посвященного проблемам образования.

14

Education at a Glance. OECD, 2011.

15

Данные исследования московских школ, проведенного Институтом гуманитарного развития мегаполиса в октябре 2012 г.

16

С переходом ЕГЭ в штатный режим наметилась новая тенденция: после 9-го класса часть учащихся идет учиться в учреждения СПО, а затем без сдачи ЕГЭ поступает в профильный вуз. В результате в последние годы стало расти число учреждений среднего профессионального образования, несмотря на то что среднее число студентов в них уменьшается вследствие демографических процессов (вторая причина роста числа учреждений СПО – это слияние систем НПО и СПО).

17

В России в 70-80-е гг. прошлого века в среднем из 11-го класса в вузы поступало примерно 30 % выпуска.

18

Вообще говоря, это нормальная ситуация при переходе к всеобщему высшему образованию. Но несовершенство принятой модели ЕГЭ и недостроенность новой модели высшего образования – перехода к двухуровневому высшему образованию – делают в глазах как общества, так и школы ЕГЭ почти что красной тряпкой. Сегодня самое опасное привязать бюджетное финансирование вузов к полученным абитуриентами баллам на ЕГЭ, как это предлагает ректор НИУ ВШЭ Я. И.Кузьминов.

19

В 2000 г., когда начался эксперимент по ЕГЭ, барьер перехода из школы в вуз оценивался в 0,5–1,0 млрд долл. В него входили: взятки (собственно коррупция), плата репетиторам (включая скрытую взятку под видом платы за обучение), поборы с абитуриентов за различные справки, стоимость проезда и проживания при сдаче экзаменов в вуз в другом городе и т. п.).

20

Следует отметить, что на 2011 г. подобные данные отсутствуют.

21

Заметим, что переход на преимущественно двухуровневую систему высшего образования в развитых и во многих развивающихся странах в значительной мере объясняется теми же факторами: стремлением отодвинуть выбор с тем, чтобы студент мог более полно оценить свои предпочтения и возможности, с одной стороны, и быстрой сменой требований рынка труда – с другой.

22

См.: Итоговый доклад о результатах экспертной работы по актуальным проблемам социально-экономической стратегии России на период до 2020 г. "Стратегия 2020: Новая модель роста – новая социальная политика". Глава И. Новая школа: http://2020strategy. ru/documents/32 710 234.html

23

См.: Мониторинг непрерывного образования. Инструмент управления и социологические аспекты. М.: МАКС ПРЕСС, 2006.

24

Скрупулезное исследование Р. Я. Капелюшниковым данного вопроса также подтверждает сделанный вывод. См.: Российский работник. Образование, профессия, квалификация/под ред. В.Е.Гимпельсона и Р. Я.Капелюшникова. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2011.

25

Особенно сильно это проявилось при принятии ФЗ-83.

26

Это далеко не полный набор высказываний по поводу реформ образования.

27

К числу реформ, не оказывающих заметного влияния на развитие системы образования, пока можно отнести и принятие ФЗ-83, хотя 2012 г. показал, что в высшей школе его применение может привести к весьма неоднозначным результатам. По этому поводу см.: Клячко Т., Синельников-Мурылев С. О реформировании системы финансирования вузов//Вопросы экономики. 2012. № 7.

28

См.: Высшее образование в России: правила и реальность, нисп. М.: Поматур, 2004.