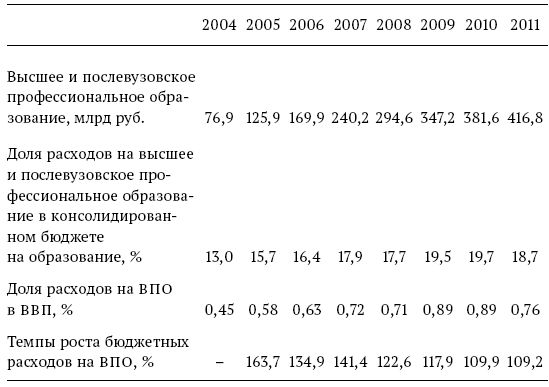

Источник: Федеральное казначейство.

Наращивание бюджетных расходов на В ПО в последние годы привело к крайне неожиданным результатам:

1. Резко снизилась эффективность подготовки специалистов в системе ВПО: если в 2004 г. специалист готовился (5 лет обучения) в среднем за 3,5 тыс. долл. США (по валютному курсу) или за 10,5 тыс. долл. США (по ППС), то в 2010 г. он по тем же практически технологиям при стареющем профессорско-преподавательском составе, без обновления читаемых курсов готовился уже за 16,7 тыс. долл, (в пересчете по валютному курсу за 5 лет обучения) или за 41,25 тыс. долл, (по ППС за 5 лет обучения). Кроме того, резкий рост контингентов потребовал увеличения затрат работодателей на поиск, отбор и доучивание нужных им работников, что, как уже отмечалось, привело к росту представлений о значительном снижении качества высшего образования.

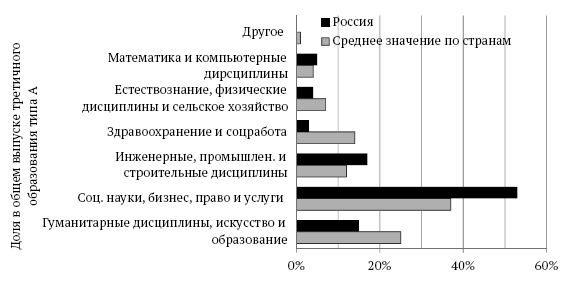

2. Структура подготовки кадров в России (притом, что она менялась) продолжает сильно отличаться от структуры подготовки в странах ОЭСР (рис. 7).

Рис. 7. Структура выпуска специалистов по третичным программам типа А по укрупненным областям знаний в странах Россия продолжает лидировать в мире по выпуску инженеров, которые не могут быть пока адекватно применены в российской экономике и уходят работать в другие сферы, что приводит к дальнейшему снижению престижа инженерного труда: в настоящее время на инженерные специальности поступают достаточно слабые абитуриенты. Вуз, борясь за бюджетные средства, стремится сохранить данный контингент, но не поднять его качество.

Рис. 7. Структура выпуска специалистов по третичным программам типа А по укрупненным областям знаний в странах

Источник: Российское образование в контексте международных индикаторов-2009. Аналитический доклад. М.: "Сентябрь", 2009.

3. Резкий рост бюджетных расходов на высшее образование привел к тому, что платный контингент стал сосредоточиваться либо в наиболее престижных вузах (доля этого контингента в общей численности платных студентов невелика), либо на заочных отделениях государственных вузов, либо в негосударственных высших учебных заведениях (доля платного контингента в общей численности студентов составила в 2010 г. 62,5 %). Это привело к резкому росту числа заочников (их численность составляет в настоящее время почти 50 % от общего числа студентов) и развитию так называемого "псевдовысшего образования". Население реализует в силу своих возможностей социальную норму (ребенок должен получить высшее образование), платя во многих случаях за второ– или даже третьесортный продукт. Тем не менее оно пока получает отдачу даже на указанные сомнительные вложения.

4. Переход на уровневую (двухуровневую) систему высшего образования частично решает целый ряд проблем, разделяя собственно общее высшее и высшее профессиональное образование, но система не достроена. Переход в магистратуру должен быть достаточно сильно затруднен: в нее должны попадать 25–30 % оканчивающих бакалавриат.

5. Должно быть воссоздано (отстроено заново) элитное инженерное образование. В СССР развитой ВПК требовал соответствующих специалистов. В настоящее время замены ВПК нет, а инновационные производства не требуют такого числа инженеров. Система технического высшего образования работает на "производство" массового инженера старого образца, не нужного инновационной экономике и избыточного для сохранившейся индустриальной экономики. Становление элитного инженерного образования должно быть жестко увязано (синхронизировано) по объемам подготовки с потребностями "новой" экономики.

Е. Непрерывное образование. Со второй половины XX в. формальное образование все больше сдает позиции неформальному институциализированному (у нас оно называется дополнительным) и неинституциализированному (информальному, внесистемному, открытому) образованию. Это обусловлено как быстрой сменой производственных и социальных технологий, поэтому индивид постоянно должен переучиваться, доучиваться и т. п., так и появлением новых каналов получения знаний и компетенций. Профессиональная сфера переходит к непрерывному профессиональному образованию; социальная – к образованию "в течение всей жизни". Различные курсы, кружки, образовательный туризм и другие виды неформального и внесистемного (неинституциализированного образования (самообразования)) все активнее формируют образовательную среду, в которой живет и работает индивид. При этом для работников крайне важна институциализация (признание, сертификация) полученных ими неформальными способами знаний (в том числе в процессе самообразования, образования на рабочем месте). Кстати, основная причина отставания России от других стран по совокупному индексу образования (41-е место – см. выше) – это низкая продолжительность образования занятого населения.

В настоящее время Россия сильно отстает по охвату дополнительным профессиональным образованием даже от СССР. Там ежегодно повышение квалификации и переподготовку проходило не менее 20 % работающих. В современной России -12,5 % (в эту цифру вошло даже участие в конференциях и семинарах, коротких тренингах и т. п.)

Для населения, в частности детей, неформальное образование и неинституционализированные практики важны для расширения их возможностей в дальнейшей учебе и работе, в накоплении человеческого капитала. Охват детей дополнительным образованием также сильно снизился, особенно для детей из малообеспеченных семей, которые не могут платить за дополнительные развивающие занятия. Новый стандарт начального общего образования предусматривает 10 час., оплаченных из бюджета, на дополнительное (внеурочное) образование детей. Однако этого мало, и во многом данная возможность является запаздывающей в силу недостаточного охвата указанных детей дошкольными программами.

Реформирование образования

Реформирование системы образования встречает все большее недовольство как населения, так и педагогической общественности.

Население считает, что реформы проводятся исключительно с целью снизить бюджетное финансирование, а не решать наболевшие проблемы, а педагогическая общественность уверена, что проводимые реформы только дискредитируют образование, как школьное, так и профессиональное. Более того, чем больше говорится о реформах образования, тем сильнее охранительные тенденции в этой сфере: "хоронится лучшее в мире высшее образование, нас в мире ценят, но не ценят в родной стране, безумный бухгалтер диктует условия школе, происходит дебилизация нации, ЕГЭ – это инструмент развала российской школы" и т. п.

Многие беды реформирования образования заключаются в том, что ни одна из задуманных реформ не реализовывалась полностью (целостно), из нее выхватывались отдельные элементы, которые и воплощались в жизнь с той или иной успешностью. Но вне общего контекста они становились либо объектами ожесточенных атак (ЕГЭ), либо тихо умирали (пример – государственные именные финансовые обязательства – ГИФО, профильная старшая школа), либо не оказывали на систему образования практически никакого влияния (НСОТ).

Вопрос о том, почему не идут реформы, по большому счету никогда не ставился. Указывалось на нехватку ресурсов: считалось, что их объем недостаточен для того, что "выкупить" реформу у населения и профессионального сообщества. Вопрос об интересах различных участников в реформе образования открыто никогда не ставился. Между тем при исследовании отношения к реформам образования респонденты нередко прямо указывали на их наличие и ведущую роль. Так, например, на вопрос об отношении к единому государственному экзамену большинство респондентов из вузовской среды в 2004 г. честно признавалось: "Если мы найдем противоядие ЕГЭ, то мы его допустим, если нет, то нет".