В ассоциативной психологии различалось три разновидности мыслительного процесса: образование общих представлений или понятий, процесс суждения и процесс умозаключения. Понятия возникают в силу того, что представления объединяются в более сложные формы или обобщаются. Обобщения возникают во многом благодаря речи. Вот как этот процесс описывает Дж. Селли: "Так, у ребенка, который много раз видел свою мать или няню при различных обстоятельствах… возникает сложный образ ее. В этом составном образе постоянные, правильно возвращающиеся черты получают преобладание благодаря последовательным актам ассимиляции, между тем как различия стушевываются; с течением времени общие черты отмечаются применением одного и того же имени (например, "мама", "няня"). Это имя ассоциируется с составным образом, так что, когда мать говорит "няня", при этом звуке в уме ребенка живо воспроизводится общий образ няни" [245] . Появление обобщенных представлений свидетельствует о развитии мышления, которое проявляется в способности к суждению или обобщению. Образование обобщенных представлений или понятий сопровождается сосредоточением на одних и отвлечением от других впечатлений. Важная роль отводится в этом случае вниманию. Поскольку внимание детей развито недостаточно, то первые обобщения детей несовершенны, несовершенна и вся мыслительная деятельность в целом.

После того как ребенок благодаря обобщению начал понимать, что определенные характеристики вещей являются общими для многих предметов, у него возникает представление о том, что такое класс объектов. В этом случае появляется понятие. Оно обусловливает процесс суждения. При встрече с каким-либо объектом в сознании ребенка возникает его образ, который ассоциативно связан с соответствующим обобщенным представлением, что приводит к его появлению в сознании. Вербализация данного процесса и представляет собой суждение, как, например, "это – цветок". Ребенок может судить о самых разных объектах. Во всех случаях механизм суждения оказывается сходным: наличие понятия (то есть слова и связанного с ним обобщенного представления) позволяет сравнить ощущения от имеющегося объекта (или его образ) с обобщенным представлением и выразить его результат вербально. Развитие способности к суждению характерно для дошкольного возраста. В этот период жизни резко увеличивается словарный запас, и дети начинают судить об окружающих объектах, называя их. Главное условие для развития способности к суждению заключается в том, что ребенок должен уметь сопоставить образ конкретного объекта с обобщенным представлением.

Сопоставление можно осуществить с помощью мыслительных операций анализа и сравнения. Согласно ассоциативной концепции, анализ заключается в умении вычленить отдельный признак объекта из комплекса многих его признаков. Сравнение представляет собой умение ребенка сопоставить выделенный признак с другим признаком. Таким образом, наличие обобщенных представлений говорит не только о способности суждения, но и о развитии мышления ребенка в целом. Содержание понятия включает в себя отражение многих чувственных качеств, которые группируются в обобщенный образ. Среди этих качеств выделяются качества существенные и несущественные. Из этого следует, что в понятии нужно выделять существенное, то есть те наиболее важные качества, которые характеризуют данное понятие. Отсюда вытекает проблема несовершенства понятий ребенка. Она связана либо с неотчетливостью представлений детей, либо включением в них качеств, не соответствующих содержанию понятия. Из несовершенства понятий следует и несовершенство детских суждений.

Фактически в рамках ассоциативной психологии была поставлена проблема обобщения, то есть проблема связи образа и слова. В зависимости от характера этой связи протекает процесс мышления, который, с точки зрения ассоциативных психологов, представляет собой переход от одних образов к другим. Результат такого перехода выражается ребенком вербально. В частности, по этой схеме происходит процесс суждения.

В младшем школьном возрасте у детей начинает развиваться способность к рассуждениям. В соответствии с подходом ассоциативных психологов, развитие мышления определяется количественным накоплением обобщенных представлений о разных объектах и точностью отражаемого в них содержания.

Если ассоциативные психологи рассматривали процесс мышления как более или менее постепенный переход от исходного представления к конечному, то гештальт-психологи подчеркивали его структурность: "… то, что происходит в мыслительном процессе, появляется под действием векторов, определяемых структурной динамикой ситуации. Вообще говоря, сначала есть S1 – ситуация, в которой начинается реальный процесс мышления, а затем, через несколько фаз, S2 – ситуация, в которой кончается процесс, проблема решена" [246] . Характеризуя исходный момент процесса мышления, М. Вертгеймер подчеркивал структурную незавершенность, напряженность ситуации S1. Он назвал ее проблемной ситуацией. Фактически мышление возникает только там, где существует проблемная ситуация. "После полного понимания проблемной ситуации как таковой включается процесс мышления с его проникновением в конфликтные условия проблемной ситуации. Это проникновение является первой и основной стадией мышления" [247] .

Исследуя детское мышление, гештальт-психологи показали, что чем меньше возраст ребенка, тем менее подвижны в его мышлении отдельные части ситуации, тем труднее ему расчленить целое на отдельные элементы. В качестве характерного примера можно привести эксперимент З. Ревеш: детям дошкольного возраста показывался ряд одинаковых коробочек. На протяжении десяти опытов во вторую слева коробочку помещали шоколад. Задача ребенка состояла в том, чтобы отыскать шоколад. В конечном итоге в первой серии эксперимента дети выучивали, что шоколад находился во второй коробочке. Во второй серии эксперимента шоколад помещался в четвертую слева коробочку. Оказалось, что чем меньше возраст ребенка, тем труднее ему найти шоколад, тем сложнее для него расчленить сложившуюся структуру и перейти к новой структуре.

Наиболее яркий эксперимент, в котором была показана сложность вычленения фигуры из целостной структуры, был проведен А. Гейссом. Дошкольнику предлагалась контурная фигура, сложенная из брусков дерева различной формы, в которой не хватало одного элемента, для того чтобы замкнуть контур. На столе карандашом был начерчен этот элемент. Перед ребенком стояла задача найти этот элемент в наборе брусков. Дошкольники сравнительно легко выполняли это задание. Но если недостающий элемент оказывался включенным в другой контурный ряд (а не просто находился в наборе элементов), то дети испытывали чрезвычайные трудности. При этом чем меньше был возраст ребенка, тем труднее ему было решить задачу.

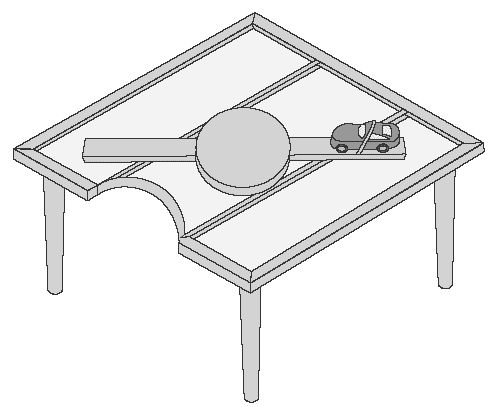

Гештальт-психологи рассматривали развитие мышления ребенка как процесс, обусловленный особенностями структурообразования. Примером, подтверждающим положения гештальт-психологов может служить эксперимент Б. Козловски и Дж. Брунера [248] , в котором детям 1–2 лет демонстрировалась следующая установка (рис. 13). На столе был закреплен круг, на котором находилась планка. Один конец планки был обращен к ребенку, на другом конце находился привлекательный объект. Ребенок не мог дотянуться до объекта. Задача заключалась в том, чтобы повернуть планку от себя и приблизить объект к себе. Анализ поведения 45 детей позволил выделить пять стратегий действий в этой ситуации:

1. Применение "прямого действия" – ребенок не принимал во внимание положение рычага и просто тянулся к игрушке.

2. Дети замечали, что планка может приводится в движение, однако не поворачивали ее больше, чем на 45°. В случае поворота, возвращали в исходное положение. Дети как бы не замечали, что поворот рычага приближает к ним объект.

3. Дети обращали внимание на планку, поворачивали ее и следили за происходящим. При этом, несмотря на то что малыши смотрели на объект и на планку, они не предпринимали попыток еще больше повернуть планку. Вместо того они как бы указывали взрослому на изменившееся положение объекта.

4. Дети различным образом поворачивали планку, но при этом забывали про желаемый объект. Даже тогда, когда игрушка оказывалась в непосредственной близости к ним, дети как бы не замечали этого. Один мальчик посмотрел на игрушку, остановился и вновь принялся вращать планку.

5. Успешное решение задачи – вращение планки и захват объекта.

Как показали результаты исследования, если в возрасте одного года большинство детей придерживались первой или второй стратегии, в 1,5 года дети использовали в равной степени все стратегии (1–5), то в 2 года большая часть детей использовала стратегии с третьей по пятую. Как утверждают авторы, развитие способности решения задачи связано с переходом от одного уровня организации навыка к другому. При этом ребенок научается уделять внимание одним компонентам и не обращать внимание на другие. Вся логика описания эксперимента указывает на возможность его интерпретации в рамках гештальт-теории.