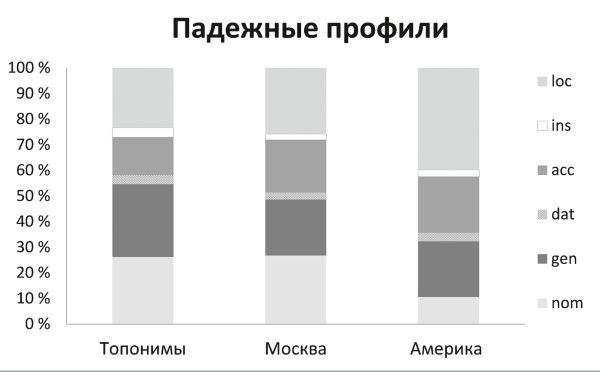

Топонимы как семантический класс чаще употребляются в номинативе, генитиве и локативе. Лексема Москва в этом смысле почти не отличается от всего класса: морфологические профили лексемы и класса совпадают (коэффициент согласия – 0,93; см. первый и второй столбцы диаграммы). Однако для лексемы Америка ситуация несколько иная: форма предложного падежа употребляется существенно чаще, а именительного – реже, чем соответствующие формы топонимов в целом (это подтверждает и низкий критерий согласия – 0,64). Вероятно, это несовпадение вызвано частотностью предложного падежа предположительно в локативной конструкции: в Америке. НКРЯ подтверждает нашу догадку: из 214 форм предложного падежа 211 (98,6 %) управляются предлогом в. В итоге сочетание в Америке является семантически свободным, однако связанным сочетаемостно, что потенциально создает условия для развития устойчивого выражения и даже фразеологизма. Другими словами, для возникновения лексической фраземы (фразеологизма) необходимо, чтобы его компоненты встречались в тексте совместно: чем чаще это происходит, тем вероятнее возникновение нового, некомпозиционального значения.

Итак, конкретная лексема может использоваться в разных конструкциях и обладать собственным морфологическим профилем, который может более или менее совпадать с профилем семантического класса. Употребление конкретной морфологической формы может быть связано с определенной конструкцией, которая определяет большую частотность этого падежа в сравнении с классом. Конструкционный профиль говорит о синтаксической связанности словоформы, тогда как морфологический определяет, насколько конкретная лексема ограничена в образовании конкретных форм.

Проницаемость

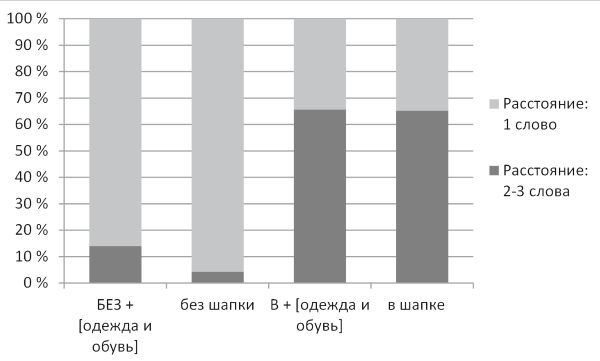

Обсуждение последнего критерия связанности начнем с рассмотрения следующего примера. Обороты без шапки / без погон / без перчаток не являются фразеологическими. В то же время мы знаем, что с предлогом без устойчиво сочетаются определенные классы существительных, например, обозначающие часть или вид одежды. Такие конструкции с определенной семантикой, конечно, не обойдены вниманием исследователей (см., например, [Подлесская 2007; Шеманаева 2007]). Наличие списка семантически однородных переменных, подчиненных определенному конструкционному профилю, позволяет считать эти единицы представителями синтаксической непредикативной конструкции, построенной по модели "без + N.gen ‘одежда (или ее часть) и обувь’". Здесь мы хотим обратить внимание на такой параметр, как проницаемость, то есть возможность/невозможность вставки лексического материала между компонентами оборота. Сравним данные контактного / дистантного расположения компонентов (см. диаграмму).

И конструкция "БЕЗ + [одежда и обувь]", и ее конкретный представитель без шапки гораздо чаще употребляются с контактным распоряжением элементов (ок. 86 % и 96 %, соответственно), чем конструкция "В + [одежда и обувь]" и ее представитель в шапке (примерно 34 % в обоих случаях). Это свидетельствует о большей связанности компонентов первой конструкции. При этом коллокация без шапки слабо проницаема для других элементов. Так, при потенциальной возможности и естественности примера Без теплой шапки в Сибири не проживешь определители при существительном в без шапки встречаются, по данным корпуса, очень редко. Еще одним примером является оборот без галстука/галстуков, который, с одной стороны, является реализацией непредикативной конструкции "без + N.gen ‘одежда (или ее часть) и обувь’", а с другой, – лексической фраземой с некомпозициональным значением ‘неформально’. При этом он практически непроницаем: в 97,5 % от всех примеров, найденных в НКРЯ, мы находим контактное расположение элементов. Таким образом, непроницаемость является еще одним индикатором устойчивости, которая, в свою очередь, является базой для дальнейшей идиоматизации.

Выводы

Речевое произведение развивается линейно: сказав А, мы с большой вероятностью скажем Б, а не Щ. В речевом потоке можно выделить многокомпонентные единицы, не являющиеся в строгом смысле фразеологическими, однако обладающие общим свойством – устойчивостью совместной встречаемости. Их можно считать свободными с точки зрения фразеологии, но именно из этой речевой стихии возникают единицы, которые мы называем фразеологизмами, именно они потенциально могут стать однословной лексемой. Совокупная шкала устойчивой воспроизводимости формируется из набора взаимосвязанных признаков, который включает в себя конструкционные ограничения, ограничения конкретной лексемы, проницаемость границ между лексемами и, в ряде случаев, семантическую некомпозициональность.

Мы далеки от мысли, что перечисленные факторы являются единственным условием для возникновения лексического фразеологизма. Играют свою роль и такие не названные выше факторы, как наличие прецедентных текстов, просодический или ударный контур и даже рифма. С помощью корпусного количественного анализа появляется возможность вычленять такие единицы, размещать их в многофакторной матрице и подвергать качественному анализу. В качестве заключения покажем разные параметры устойчивости на примере трех слов из нашего списка: без оглядки, без шапки и без переводчиков.

Без оглядки(см. диаграмму на вклейке)

1. Морфологический профиль: по данным НКРЯ, лексема оглядка употребляется в четырех формах: единственное число родительного (21), творительного (9), винительного (2) и именительного (1) падежей: оглядки, оглядкой, оглядку, оглядка.

2. Конструкционный профиль: все формы родительного падежа встретились после предлога без (9 форм творительного падежа – в антонимичной конструкции с оглядкой).

3. Проницаемость этой коллокации равна нулю: примеров с дистантным расположением коллокатов в корпусе не зафиксировано.

Это устойчивая коллокация, ограниченная как морфологически, так и конструкционно, с нулевой проницаемостью.

Без шапки(см. диаграмму на вклейке)

1. Морфологический профиль: по данным НКРЯ, лексема шапка употребляется во всех формах, кроме предложного падежа множественного числа. Такого отчетливого профилирования, как для лексемы оглядка, мы не видим.

В целом лексема шапка является более свободной, чем лексема оглядка.

2. Конструкционный профиль: для сравнения с лексемой оглядка возьмем только конструкционный профиль формы родительного падежа единственного числа, который показывает, что в 52 % случаев эта форма употребляется после предлога без.

3. Проницаемость этой коллокации близка к нулю, но не равна ему: в 4 % из всех примеров – дистантное расположение элементов:

(21) Говорят: в холодное время года нельзя ходить без шапки (И. Покровская, М. Алексейкина. По волосам не плачут).

(22) В дверях уже стоял подполковник Климентьев – молодо, без шинели и шапки (А. Солженицын. В круге первом).

(23) Если не купили вам пирожное

И в кино с собой не взяли вечером,

Нужно на родителей обидеться

И уйти без шапки в ночь холодную (Г. Остер. Вредные советы).

Без переводчика (см. диаграмму на вклейке)

Возьмем для чистоты эксперимента сочетание, которое интуитивно кажется нам более свободным, чем два рассмотренных выше.

(24) И все эсперантисты свободно говорили между собой без переводчиков (С. Тимохин (Тим Собакин). Эсперанто).

1. Морфологический профиль: распределение форм лексемы переводчик примерно совпадает с таковыми для лексемы шапка. В этом смысле обе являются более свободными, чем оглядки (см. диаграмму).

2. Конструкционный профиль: форма родительного падежа переводчика не проявляет устойчивой связи с определенными словами в предшествующем контексте: из 21 примера по два раза употребляются сочетания работа переводчика, услуги переводчика и в качестве переводчика, что не позволяет говорить о наличии какой бы то ни было частотно превалирующей коллокации, как это было в случае с оборотом без шапки. Таковой точно не является сочетание без переводчика, встретившееся всего один раз. Таким образом, с точки зрения конструкционного профиля форма родительного падежа этой лексемы оказывается несвязанной.

3. Проницаемость оборота без переводчика велика: четверть всех употреблений приходится на дистантное расположение элементов: