(25) Все обратили внимание на то, что часовой разговор с министром обороны Грачевым Рабин провел без своего официального переводчика (А. Бовин. Пять лет среди евреев и мидовцев, или Израиль из окна российского посольства).

(26) Андреич всегда мотался к нему один, без переводчика (До после победы // "Солдат удачи", 2004).

Таким образом, по всем трем критериям оборот без оглядки оказывается самым связанным, на втором месте – оборот без шапки, а без переводчика оказывается самым свободным. Важно подчеркнуть, что устойчивость предшествует семантическому сдвигу. Примеры выше показывают семантическую композициональность устойчивого сочетания без шапки. С другой стороны, в примере (ходить без шапки) без шапки может выступать уже в обобщенном значении "одетым легко, не по погоде". Эта грань между регулярным и смещенным значениями очень зыбка, однако, как мы стремились показать, ей предшествует устойчивость совместной встречаемости, которая и создает условия для сдвига.

Идея, что "слова характеризуются тем, что их окружает" [Firth 1957], имеет долгую историю. В последнее время она стала чрезвычайно популярной в связи с появлением больших массивов данных и возможностью экспериментально определять сочетаемостную дистрибуцию. Такой анализ позволяет выявлять единицы, занимающие промежуточное положение между многокомпонентной лексемой (фразеологизмом) и словосочетанием: с одной стороны, эти единицы отличаются устойчивой воспроизводимостью (как фраземы), с другой – синтаксической и семантической регулярностью (как свободные словосочетания). Назовем их вслед за И. А. Мельчуком квази-фраземами.

Переходные случаи: синтаксис или лексика?

В силу сложившейся традиции в русистике несопоставимо больше внимания уделяется лексическим фразеологизмам, явление идиоматизации в синтаксисе изучено гораздо меньше. Под темой "фразеология и синтаксис" часто понимают изучение лексических фразем с точки зрения их синтаксического поведения (см., например, [Андра-монова 1982; Добровольский 2005, 2007; Tronenko 2003]). Естественно, осложняет ситуацию то, что лексический фразеологизм по своей природе часто представляет собой одновременно и единое понятие, и синтаксически разложимый комплекс, например железная дорога, сесть в лужу. Ниже мы обсудим несколько переходных явлений, которые трудно однозначно расположить в зоне лексической или синтаксической идиоматики.

Отбросить копыта

(27) Штирлиц зашел в кабинет к Мюллеру и отбросил копыта.

Вы бы тут еще рога набросали! – сказал Мюллер.

Отбросить копыта может, в принципе, даже тот, у кого их нет. Эта единица является классической лексической идиомой (фразеологизмом), которая фиксируется в соответствующих словарях как отдельная статья [Федоров 2008], обладающая своей морфологией, сочетаемостными возможностями и т. д. (см. [Богуславский, Иомдин 1982]). Среди прочего этот фразеологизм обладает и определенными синтаксическими особенностями – как внутренними (аккузативное управление), так и внешними (невозможностью пассивизации: *копыта были отброшены). В этом смысле этот фразеологизм, оставаясь в кругу лексических единиц, безусловно, представляет интерес и для синтаксиста (о синтаксисе подобных единиц см. еще [Tronenko 2003]; [Иомдин 2003]; [Добровольский 2005,2007]; [Апресян 2007]; [Баранов, Добровольский 2008]; [Nenonen 2007] и др.).

Мало ли что

(28) – Иди ешь кашу!

– Ты же суп варила?

– Мало ли что я варила…

В работах И. Н. Кайгородовой, посвященных синтаксической идиоматике, выделяется такая "фразеосхема", как "мало ли + что + глагол настоящего и прошедшего времени" [Кайгородова 1999: 143 и далее]. В то же время в словарях ([Рогожникова 2003]; [Ефремова 2004]) выделены лексические единицы мало ли (наречие в [Рогожникова 2003: 209]; наречие и частица [Ефремова 2001: 275], частица мало ли что [Рогожникова 2003: 209]; [Ефремова 2001: 275]). За разногласием ученых, числящих эти конструкции по лексическому или по синтаксическому ведомству, стоит серьезная теоретическая проблема. Рассмотрим следующие примеры.

(29) Он просил не встречаться у гостиницы – мало ли что произойдет? – например, могут его сфотографировать с иммигрантом (В. Голяховский. Русский доктор в Америке).

(30) Мало ли кому еще придет в голову попросить краски? (А. Житков. Кафедра).

(31) А что касается убийства какого-то переводчика, то мало ли где, кого и за что убивают (В. Войнович. Дело № 34840).

На первый взгляд кажется, что идиоматичность может быть равно приписана наречию мало ли (имеющему ограничения на сочетаемость) или целиком синтаксической конструкции. Но проанализируем примеры более внимательно. Отметим прежде всего неточность описания И. Н. Кайгородовой. Во-первых, как показывают примеры (29) и (30), употребление форм будущего времени также возможно. Во-вторых, наряду с лексемой что могут употребляться и другие местоимения (примеры (30), (31) выше). Таким образом, следуя логике И. Н. Кайгородовой, следует выделять также и синтаксические фраземы "мало ли + кто + Verbum finitum", "мало ли + где + Verbum finitum" и т. д. Однако более целесообразным выглядит все же другой путь: наречие мало ли можно признать лексической фраземой (фразеологизмом), которая обладает следующими особенностями.

Часть речи:

наречие

Значение:

мало ли1 ‘несущественно’: Мало ли она наделала глупостей.

мало ли2 ‘неизвестный, неопределенный, возможный N’ (где N – соответствующее неопределенное местоимение что-то/что ‘что-то’, кто-то/кто ‘кто-то’ и т. д.): Мало ли кто (-то) еще придет.

Сочетаемость:

мало ли1: в позиции наречной группы при глаголе;

мало ли2: в позиции наречной группы; с неопределенными местоимениями (дублируя значение суффикса – то).

Итак, оказывается существенным, что идиоматичность может быть полностью выведена из сочетаемостных особенностей лексемы, а не из конструкций, в которых выступает эта лексема. Конечно, сочетаемостные особенности реализуются в конструкциях, и в этом смысле обе возможности для ее описания допустимы. Однако целесообразнее считать более компактным для описания подход "от лексемы" и, следовательно, фиксировать в словаре единицу мало ли с определенными сочетаемостными ограничениями, а не описывать синтаксические конструкции "мало ли + кто + Vƒ", "мало ли + где + Vƒ" и т. д. (схожим образом обсуждает двойственную природу этих единиц В. Ю. Апресян [2007]).

Была не была

(32) "Была не была", – решилась она вечером.

"Была? Не была?" – решал он утром.

Была не была – идиоматическая единица с семантикой ‘окончательного, но не мотивированного решения’. Она представляет пример идиоматизированной единицы: ни один из морфологических параметров, обычно вызываемых согласованием, не мотивирован синтаксически (Ср. *Она была не была, *Он был не был). Однако она существует как единица, выполняющая определенные синтаксические (в данном случае предикативные) функции.

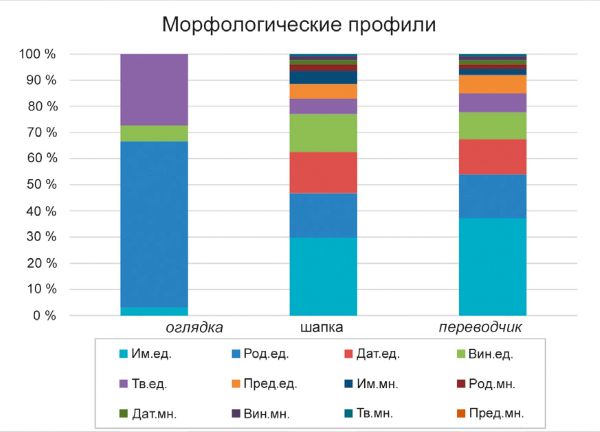

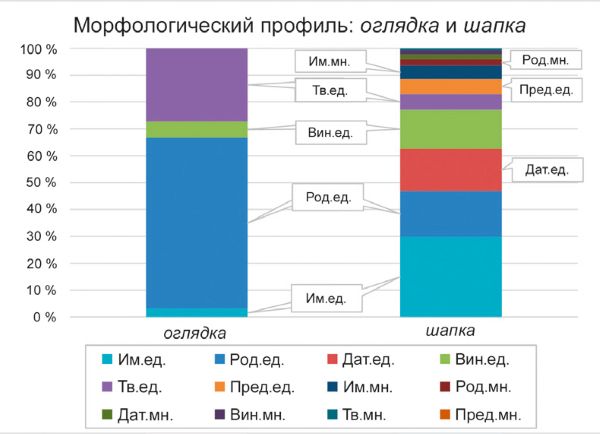

К стр. 60. Морфологический профиль лексем оглядка и шапка.

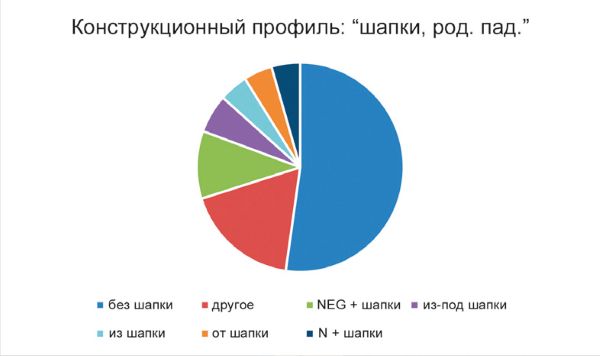

К стр. 60. Конструкционный профиль словоформы шапки (Род. пад., ед. ч.).

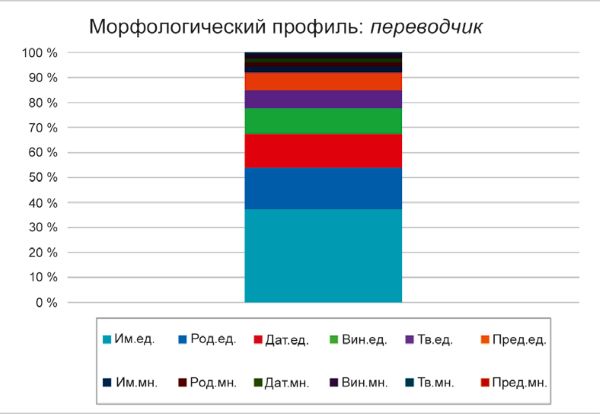

К стр. 61. Морфологический профиль лексемы переводчик.

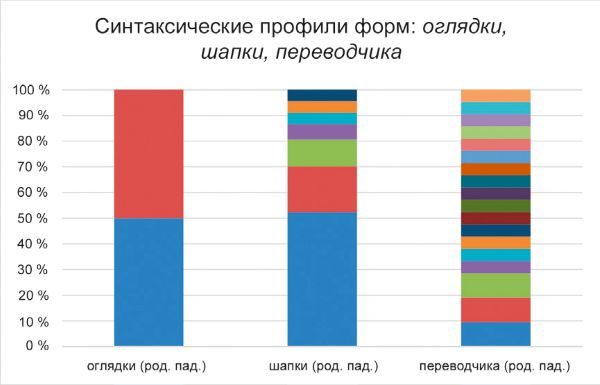

К стр. 61–62. Сравнение коллокационных особенностей лексем оглядка, шапка, переводник.