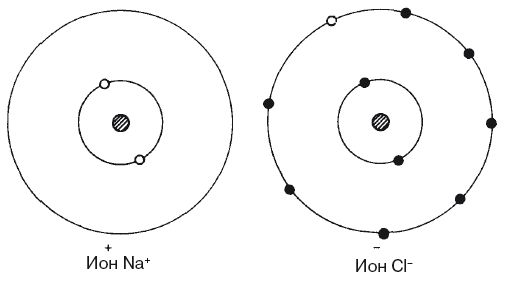

Рис. 4.4. Отдавая единственный находящийся на внешней оболочке электрон, атом натрия достигает желаемой квантово-механической конфигурации и оказывается положительно заряженным. Хлор принимает этот дополнительный электрон, заполняя внешнюю оболочку, и приобретает отрицательный заряд. Заряженные ионы объединяются электростатическими силами, образуя молекулы и кристаллы поваренной соли (NaCl).

Это стало кульминацией старой квантовой теории. В течение трех лет она была отброшена, хотя с точки зрения химии представления об электронах как о крошечных частицах, вращающихся вокруг ядра в оболочках, которые "любят" быть заполненными (или пустыми, но не заполненными частично), недостаточно. А если вас занимает физика газов, вам недостаточно и представления об атомах как о твердых неделимых бильярдных шарах. Физика XIX века хорошо работает в повседневности. Физика 1923 года неплоха для основ химии. А физика 1930-х годов переносит нас ближе, чем когда-либо, к пониманию фундаментальных истин. За более чем полвека не было прорыва, сравнимого с квантовой революцией, и на протяжении всего этого времени остальные науки пытались успеть за идеями нескольких гениев. Успех опыта Аспе, проведенного в Париже в начале 1980-х годов, ознаменовал начало конца этой гонки, дав первое прямое экспериментальное подтверждение тому, что даже самые странные аспекты квантовой механики являются буквальным описанием устройства реального мира. Итак, настало время узнать, насколько удивителен на самом деле квантовый мир.

Часть вторая

Квантовая механика

Вся наука – это либо физика, либо коллекционирование марок.

Эрнест Резерфорд 1871-1937

Глава пятая

Фотоны и электроны

Хотя Планк и Бор успешно показали дорогу к физике мельчайших частиц, которая отличается от классической механики, современное представление о квантовой теории начало формироваться только с принятием идеи Эйнштейна о световом кванте и пониманием, что свет необходимо описывать с позиции как волн, так и частиц. Эйнштейн впервые представил квант света в своей работе о фотоэлектрическом эффекте, опубликованной в 1905 году, но только в 1923 году эта идея получила признание и одобрение. Сам Эйнштейн двигался осторожно, прекрасно понимая революционные последствия своей теории, и в 1911 году сказал участникам Сольвеевского конгресса: "Я настаиваю на ориентировочном характере этой концепции, которая не кажется совместимой с экспериментально подтвержденными следствиями волновой теории".

Хотя в 1915 году Милликен подтвердил, что уравнение Эйнштейна для фотоэлектрического эффекта было верным, казалось по-прежнему необоснованным принимать на веру существование частиц света. В 1940-х годах, описывая свою работу, Милликен так прокомментировал эксперименты с этим уравнением: "В 1915 году я был вынужден признать его однозначную верность, несмотря на его необоснованность… казалось, оно шло вразрез со всем, что мы знали об интерференции света". Во время опытов он выражался более резко. Заявляя об экспериментальном подтверждении уравнения Эйнштейна о фотоэлектрическом эффекте, он сказал: "Полукорпускулярная теория, к которой Эйнштейн пришел в своем уравнении, в настоящее время кажется полностью несостоятельной". Это было написано в 1915 году, а в 1918-м Резерфорд заявил, что "нет физического объяснения" связи энергии с частотой, которую Эйнштейн объяснил тринадцатью годами ранее, представив гипотезу о световых квантах. Резерфорд, конечно, знал о предположении Эйнштейна, но оно не казалось ему убедительным. Раз все эксперименты, разработанные для проверки волновой теории света, показали, что свет представляет собой волны, как мог он состоять из частиц?

Частицы света

В 1909 году, примерно тогда же, когда он завершил работу в патентном бюро и занял первый в своей жизни академический пост адъюнкт-профессора в Цюрихе, Эйнштейн сделал маленький, но значительный шаг вперед, впервые сославшись на "точечные кванты с энергией hv". В классической механике частицы, подобные электронам, представляются "точечными" объектами, и это существенно отличается от любого волнового описания, за исключением того, что частота излучения v дает нам величину энергии частицы. "Я думаю, – сказал Эйнштейн в 1909 году, – что следующий этап развития теоретической физики приведет нас к теории света, которую можно интерпретировать как некую форму смешения волновой теории и теории излучения".

Эти слова хотя и не были услышаны в то время, попадают в самое сердце современной квантовой теории. В 1920-х годах Бор представил новый физический принцип – "принцип дополнительности", который гласит, что волновая и корпускулярная теории (в данном случае) света не являются взаимно исключающими, а напротив, дополняют друг друга. Обе концепции необходимы, чтобы дать полное описание, и это удивительно точно проявляется в необходимости измерять энергию световой "частицы" с помощью ее частоты (или длины волны).

Однако вскоре после своего замечания Эйнштейн оставил попытки серьезно работать над квантовой теорией и принялся развивать общую теорию относительности. Когда в 1916 году он вернулся к квантовой полемике, он использовал уже другую логику квантовосветовой задачи. Его статистические идеи, как мы видели, помогли укрепить модель атома Бора и развили данное Планком описание излучения абсолютно черного тела. Вычисления того, как материя поглощает или испускает излучение, также объяснили, как импульс передается от излучения к материи, учитывая, что каждый квант излучения hv несет с собой импульс hv/c. Эта работа восходит к другой значительной статье 1905 года – о броуновском движении. Подобно тому как пылинки бомбардируются атомами газа или жидкости, так что их движение доказывает существование атомов, сами атомы бомбардируются "частицами" излучения абсолютно черного тела. Это "броуновское движение" атомов и молекул нельзя наблюдать напрямую, однако столкновения приводят к статистическим эффектам, которые могут быть измерены как свойства, например давление газа. Именно эти статистические эффекты Эйнштейн объяснил с позиции частиц излучения абсолютно черного тела, которые несут в себе импульс.

Однако формулу импульса "частицы" света очень легко вывести и из специальной теории относительности. В теории относительности энергия (E), импульс (p) и масса покоя (m) частицы связаны простым уравнением:

Е = mс + рс.

Так как частица света не имеет массы покоя, это уравнение быстро сокращается и принимает вид:

Е = рс,

или просто р = Е/с. Может показаться удивительным, что Эйнштейну понадобилось так много времени, чтобы это заметить, но в те дни его мысли занимало иное, например общая теория относительности. Однако как только он провел эту параллель, связь статистических аргументов с теорией относительности явно добавила им веса. (С другой стороны, раз статистика показывает, что р = Е/с, можно утверждать, что следствием уравнений теории относительности становится нулевая масса покоя частицы света.)

Именно эта работа убедила самого Эйнштейна в реальности световых квантов. Называть частицу света "фотоном" предложили только в 1926 году (это предложение сделал Гилберт Льюис, работавший в Беркли, Калифорния), а в язык науки это слово вошло лишь после пятого Сольвеевского конгресса, темой которого в 1927 году были объявлены "Электроны и фотоны". Хотя в 1917 году Эйнштейн был одинок в своей вере в реальность того, что мы теперь называем фотонами, похоже, пришло время упомянуть следующее имя. Прошло еще шесть лет, прежде чем появилось неоспоримое прямое экспериментальное доказательство реальности фотонов, которое предоставил американский физик Артур Комптон.