Всего за 364.9 руб. Купить полную версию

Исследования природы и типов акцентуаций получили свое развитие в работах как отечественных, так и зарубежных ученых: А. Д. Глоточкина; К. Леонгарда; А. Е. Личко; Н. Н. Толстых и др. К акцентуированным психопатическим чертам характера относят те личностные качества, которые удовлетворяют описанию трех критериев: тотальности проявления – повсеместности и вне-временности; относительной стабильности характера; социальной дезадаптации. Все эти признаки характера, по мнению А. Е. Личко, можно наблюдать в подростковом и юношеском возрасте у психотических индивидуумов. Однако при акцентуациях характера может не быть ни одного из этих признаков, а порой нельзя наблюдать присутствие всех этих трех признаков сразу у "здорового" акцентуированного индивидуума. "Акцентуации характера – это крайние варианты нормы, при которых отдельные черты характера чрезмерно усилены, вследствие чего обнаруживается избирательная уязвимость в отношении определенного рода психогенных воздействий при хорошей и даже повышенной устойчивости к другим" (Личко, 2000, с. 63). В то же время исследования интеркорреляционных связей между степенью удовлетворенности индивидуума образом своего телесного "Я" и его индивидуально-личностными характеристиками показали прямую зависимость характера акцентуаций от уровня личностной тревожности, уровня депрессии и успешности самореализации. Таким образом, через изменение отношения личности к образу своего телесного "Я" возможно трансформировать его отношение и к характеру восприятия образа себя в целом, и к стратегиям и формам своего поведения в социальном окружении.

Роль и значение образа телесного "Я" у индивидуумов в социокультурном срезе необходимо рассматривать в контексте социально-психологического развития и социальной адаптации личности. Анализ социально-психологической литературы по этому вопросу показал ограниченность экспериментальных исследований по выявлению связи между уровнем зрелости представлений индивидуума о своем образе телесного "Я" и характером его личностной и социальной идентификации, коммуникативных и адаптационных возможностей. В ведущих теориях формирования идентичности роль образа телесного "Я" в самосознании личности исключительно биологи-зируется (А. Адлер, П. Бергер, Р. Бернс, А. Лоуэн, Т. Лукман). С одной стороны, указывается на ор-ганизмические предпосылки социального конструирования реальности в сознании, с другой – подчеркивается существование диалектического противостояния двух составляющих сущностей человека: "индивидуального биологического субстрата" и "социально произведенной идентичности". При этом диалектика развития личности проявляется в форме преодоления сопротивления биологического начала процессу ее социального формирования.

Большинство авторов, исследующих психотические нарушения в восприятии образа телесного "Я", отмечают усиленное внимание декомпенси-рованной личности к своему телу, к анализу своего физического образа, недостатки которого могут вызвать состояние фрустрации, тревоги, социальной дезадаптации (синдром дисморфофобии). Переживание физической неполноценности затрудняет общение, препятствует адаптации индивидуума в социальной жизни. По мнению К. Клейст, искажение образа телесного "Я" сопровождается снижением "чувства Я", приводит к деперсонализации. Нам созвучна позиция А. А. Ме-грабяна, согласно которой сознание собственного тела является синтезом самовосприятий и служит механизмом отделения "Я" от внешнего мира; нарушение этого механизма может привести к деперсонализации с потерей чувства "Я".

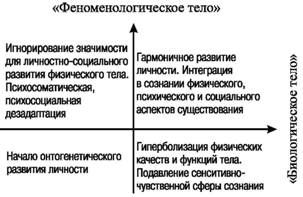

Анализ представленных концептуальных моделей роли и места образа телесного "Я" в самосознании позволяет говорить о недостаточной продуктивности существующих подходов при исследовании феноменологии телесных проявлений. Такие понятия, как "схема тела", "телесное Я", "телесное представление", "концепция тела", отражающие философский аспект социально-психологического подхода, характеризуют восприятие субъектом своего образа "биологического тела", его морфологических, динамических качественных показателей и свойств. За пределами внимания исследователей при таком подходе остается образ "феноменологического тела", отражающий влияние на личность всего спектра историко-культурных, социальных, психологических, личностных факторов. Содержание образа "феноменологического тела" может быть раскрыто посредством исследования таких характерологических качеств-признаков невербального действия, как сенситивность, чувственность, осознанность, эстетичность, вызревающих в конкретных социально-психологических условиях. Развитие у человека представлений об образе "феноменологического тела" позволяет снять проблему оценки восприятия своей "схемы тела"; актуальное значение для индивидуума теперь уже обретает не восприятие формы, а переживание содержания телесного действия. В гармоничном развитии образа двух тел, в их синергичном слиянии мы видим возможность гармонизации образа телесного "Я" (см. рисунок 1).

Рис. 1. Стратегии развития образа телесного "Я"

Таким образом, анализ теоретических концепций и эмпирических исследований в отечественной и зарубежной психологической и психотерапевтической литературе, посвященной вопросу изучения содержания образа телесного "Я", позволяет нам выдвинуть гипотезу о развитии структуры образа телесного "Я" как одной из подструктур самосознания в онтогенезе.

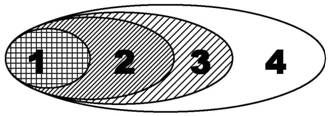

Выделенные нами структурные компоненты образа телесного "Я" выступают как новые категории в понятийном аппарате разрабатываемой темы. С целью уточнения содержания понятия образ телесного "Я", которое мы определяем как интегральное психическое образование, социально-культурный продукт, складывающийся в процессе развития и постижения личностью своей телесной самоидентичности, в понятийный аппарат дополнительно вводятся две категории – "биологическое тело" и "феноменологическое тело". Рисунок 2 показывает, что в процессе формирования личности структура образа телесного "Я" претерпевает качественное изменение; по мере вызревания личности долевое участие в структуре образа телесного "Я" социально-культурного компонента – "феноменологического тела" – возрастает. Однако интеграция образа телесного "Я" не может быть продуктивной без развития всех его составляющих.

Рис. 2. Развитие структуры образа телесного "Я" в онтогенезе Структурные компоненты: 1) физический; 2) психический; 3) социально-психологический; 4) культурный

В рамках этой модели в содержании социально-психологического компонента образа телесного "Я" мы выделяем четыре характерологических признака: сенситивность, чувственность, осознанность и эстетичность, содержание которых может быть определено так:

сенситивность – обостренная чувствительность к внутренней и внешней среде, проявляемая в рамках той или иной модели сенситивной культуры социального окружения;

чувственность – способность посредством невербального действия передавать характер эмоционально-чувственного состояния;

о сознанность – способность сознательно и интуитивно контролировать и управлять своим состоянием и функциями тела;

эстетичность – способность "одухотворять", то есть стилизовать телесные формы, наделять их эстетическим и культурным содержанием.

Исследование характерологических признаков позволяет осуществлять психологическую коррекцию неадекватного образа телесного "Я" в сознании личности с учетом особенностей характера формирования ее самоидентичности в границах той или иной субкультуры.

2.2. ТЕЛЕСНОЕ "Я" КАК ОБЪЕКТ ДИАГНОСТИКИ

Методологическое и методическое обеспечение исследований подструктур самосознания представляет собой широкий спектр подходов, традиционно применяемых в практической психологии. Научной базой при разработке структуры и методологии диагностики характера развития самосознания могут служить основные теоретические положения отечественных и зарубежных школ психологии, рассматривающие процесс формирования и развития образа "Я" в рамках культурно-исторического, деятельностного, социально-психологического подходов, а также наше понимание образа телесного "Я" как сложного интегративно-личностного, социально обусловленного образования.

В практике исследования образа телесного "Я" как одной из подструктур самосознания остается открытым вопрос об объекте, предмете, инструментарии исследования, моделях и критериях аналитической обработки получаемой информации. Большинство работ сосредоточено на изучении невербальных параметров по трем направлениям:

1) исследование психомоторных процессов: сенсомоторных реакций и проприорецеп-тивных функций, мышечно-суставной чувствительности и координации движений и т. д.;

2) изучение семантического пространства невербальных коммуникаций: мимики, жестов, поз, положения и движений тела и его частей;

3) изучение физической динамики структуры характера с позиций клинической психоаналитической психотерапии.

Описание первого направления связывается с потребностями в спортивной и танцевальной деятельности. В семантическом подходе основное внимание уделяется анализу кинесико-кинети-ческих и коммуникативных характеристик невербального действия:

• изучение сравнительной частоты движений в разные моменты фонематического предложения;

• исследование последовательности и синхронизации движений участников межличностного общения;

• изучение взаимоотношений между вербальными знаками говорящего и его собственным невербальным поведением и невербальным поведением слушающего;