Всего за 119 руб. Купить полную версию

Источник: Демографический ежегодник Вологодской области: стат. сб. – Вологда, 2010.

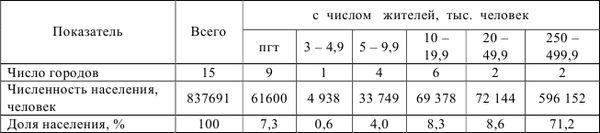

Концентрация основной доли населения в городах привела к тому, что в крупнейших городах на 1 км2 приходится по несколько тысяч населения, тогда как огромные площади России остаются незаселёнными. По данным на 2009 г., плотность населения в Москве составляла 9682 чел. на 1 км2, [62] а в среднем по России – 8,3 чел на 1 км2. [63]

В Вологодской области крупные города, сосредотачивая в себе более половины населения региона и имея плотность населения примерно 2500 человек на 1 км2, занимают лишь 0,1 % территории [64] .

Урбанизация, укоренение городского образа жизни оказали значительное влияние на демографическую ситуацию как в целом по России, так и в регионах: произошло резкое снижение рождаемости населения. Так, суммарный коэффициент рождаемости городского населения в период с 1990 по 2009 г. был ниже, чем сельского, примерно на 30 % (рис. 5).

Рис. 5. Суммарный коэффициент рождаемости городского и сельского населения России и Вологодской области

Источник: Федеральная служба государственной статистики // http://www.gks.ru

Взяв на себя функции культурно-символического воспроизводства предметной деятельности, города в процессе исторического развития стали утрачивать способность к демографическому развитию и воспроизводству самого человека. "Неспособность городского населения к собственному воспроизводству оказывается биологическим следствием комбинации факторов, заключённых в комплексе городской жизни, и падение рождаемости в целом можно считать одной из самых важных примет урбанизации западного мира" [65] . Огромные возможности для самореализации и почти полностью искусственная среда крупных городов сами по себе оказывают не самое благоприятное влияние на мотивацию семьи, брака и детности. Даже вчерашние селяне, попав из больших деревенских изб в малогабаритные городские квартиры, очень быстро меня ют свое репродуктивное поведение [66] . Начиная с 1990-х гг., в России наблюдается убыль населения, что характерно как для городской, так и для сельской местности. Составляющими компонентами изменения численности являются естественный и миграционный прирост. На протяжении последних десяти лет как в России, так и в Вологодской области наблюдается естественная убыль населения (табл. 6).

Таблица 6

Естественная убыль населения России и Вологодской области (в расчёте на 1000 населения за год)

Источник: Федеральная служба государственной статистики // www.gks.ru

Несмотря на то, что показатели естественной убыли в расчёте на 1000 населения в сельской местности выше, в абсолютном выражении естественная убыль населения в городах РФ в два раза превышает убыль населения в сельской местности (в 2009 г. -160 и -89 тыс. человек соответственно). В Вологодской же области убыль сельского населения преобладает как в относительном, так и в абсолютном выражении.

Одним из источников пополнения населения является миграция. В городской местности наблюдается устойчивое положительное сальдо миграции, тогда как в сельской – отрицательное. По данным на 2009 г., миграционный приток в городах Вологодской области составил 1,1 тыс. человек (в РФ 262 тыс. чел.), тогда как в сельской местности убыль – 1 тыс. человек (РФ – 2,6 тыс. чел.).

Демографические процессы опосредуют экономическое развитие. Так, движение населения объективно отражается на основных показателях развития народного хозяйства, в том числе крупных городов. Тенденция снижения рождаемости автоматически сказывается на уменьшении предложения рабочей силы и ведёт к постепенному уменьшению темпа роста занятых, то есть в своей основе она имеет серьёзные экономические последствия. То же можно сказать о смертности, особенно лиц трудоспособного возраста.

Существенное значение для экономического развития играет структура населения. Её центральным элементом является население в трудоспособном возрасте и его доля в общей численности населения. Низкий уровень рождаемости наряду с увеличением продолжительности жизни ведёт к старению городского населения.

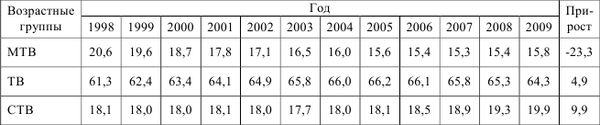

В 2001 г. доля населения пенсионного возраста в крупных городах Вологодской области превысила долю населения младше трудоспособного возраста, и эта тенденция продолжает усиливаться (табл. 7).

Таблица 7

Состав населения крупных городов Вологодской области по возрастным группам, %

(МТВ – моложе трудоспособного возраста, ТВ – трудоспособного возраста (мужчины 16–59 лет, женщины 16–54 лет), СТВ – старше трудоспособного возраста (мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше) Источник: Демографический ежегодник Вологодской области: стат. сб. – Вологда, 2010.

Несмотря на увеличение доли трудоспособного населения в крупных городах области, численность его за период с 2000 по 2009 г. сократилась почти на 5 тыс. человек. Снижение абсолютного показателя наблюдается и в группе населения, не достигшего трудоспособного возраста.

Сравнительно высокая доля населения, находящегося в трудоспособном возрасте, и относительно низкий удельный вес детей в крупных городах региона в немалой степени обусловлены спецификой формирования населения, где миграционный прирост (главным образом трудоспособного населения) постоянно преобладает над естественным приростом.

Таким образом, будучи генераторами научно-технического прогресса, квалифицированных кадров, крупные города снижают свой демографический потенциал. Имея низкие показатели рождаемости, города пополняют численность трудоспособного населения за счёт миграции. Ввиду этого социальные задачи развития крупных центров страны должны органично сочетаться с принципами экономического развития территорий.

Высокая концентрация производства, транспорта, сбой биоритмов (внутренних "часов" человека), возрастающая зависимость от техногенной среды и большое количество людей на сравнительно небольших территориях обостряют ряд проблем, важнейшей из которых является снижение потенциала здоровья. В то время как здоровье является обязательным условием для благосостояния и хорошего качества жизни, а также предпосылкой для устойчивого экономического роста.

Показатель ожидаемой продолжительности жизни, являясь интегральной оценкой состояния здоровья населения определённой территории, свидетельствует о том, что население городов живёт дольше по сравнению с сельскими жителями (рис. 6).

Рис. 6. Динамика ожидаемой продолжительности жизни при рождении населения России за период с 1990 по 2009 г. (лет)

Источник: Федеральная служба государственной статистики // www.gks.ru

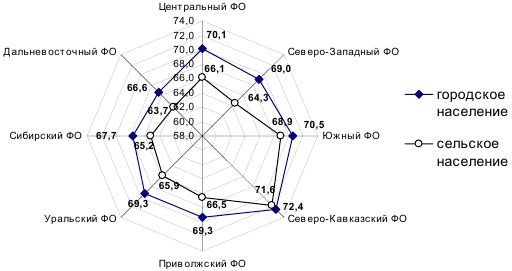

Более высокая ожидаемая продолжительность жизни городского населения по сравнению с сельским наблюдается во всех макрорегионах России (рис. 7). На увеличение продолжительности жизни населения оказывают влияние различные факторы: высокий уровень жизни, доступность высококвалифицированной медицинской помощи (как, например, в Центральном федеральном округе), природные условия (как в Северо-Кавказском федеральном округе) и т. д.

Рис. 7. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении населения России по федеральным округам в 2009 г. (лет)

Источник: Федеральная служба государственной статистики // www.gks.ru

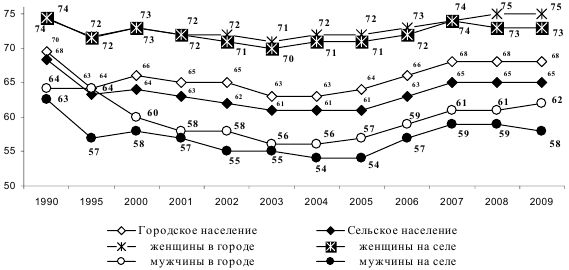

Анализ динамики продолжительности жизни населения Вологодской области в разрезе город/село показывает, что городское население живёт на 2–3 года дольше сельского (рис. 8). Крайне низкой остаётся продолжительность жизни мужского населения на селе (58 лет). В то же время самая большая продолжительность жизни у женщин, проживающих в городах (75 лет).

Рис. 8. Ожидаемая продолжительность жизни населения Вологодской области в территориальном и гендерном разрезе (лет)

Источник: Федеральная служба государственной статистики //www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi#1

Однако недостатком показателя ОПЖ является то, что он ничего не говорит о состоянии здоровья людей на протяжении их жизни, не содержит информации о хронических состояниях и несмертельных последствиях для здоровья, а ведь именно этим определяется качество жизни населения. Данные социологического опроса, проведённого ИСЭРТ РАН в Северо-Западном федеральном округе в 2008 г., показывают, что с повышением возраста увеличивается доля населения, оценивающего своё здоровье как "плохое, очень плохое" (рис. 9). Если в возрастном интервале до 39 лет плохие самооценки здоровья имеют не более 5 % населения, то в группе старше 70 лет – около половины.