"Кому на Руси жить хорошо"

В учебниках комментируют Поэму под заголовками типа "Анализ того-то и того-то", похожий на инвентаризацию поэтического имущества. Анализировать Поэму – все равно что анализировать Библию. Результатом, скорее, будет неверие, даже "атеизм". Ученик скучает. Этот метод означает ограниченность литературоведа, который считает камни, из которых построен храм, но не видит креста наверху. Поэтому здесь надежда только на Учителя. Будь я на его месте (да простит меня за непрошеный совет учитель, труд которого тяжел, как труд крестьянина), я держал бы в уме, что у Некрасова было обострено чувство сострадания к народу, основанное на осознании вины дворянина перед ним. Поэтому он преувеличивал страдания народа, хотя и понимал: "Жалеть – жалей умеючи, На мерочку господскую крестьянина не мерь!".

Продолжаю о главном. О пореформенной России ученики должны знать из истории. Ценность поэмы состоит не в том, чтобы представить себе, как плохо жилось в России, а в образах крестьян. Поэтому надо преподать поэму, как сказку, но в том смысле, что, как и в сказке, важно не что происходит, но более сам герой (герои). Возьмем хотя бы чудаков-правдоискателей, которые заспорили настолько азартно, что бросили свои дома и дела и пошли выяснять, кто из них прав. Это прямо-таки лесковский сюжет. Вот это и есть Россия, и только Россия! Образ правдоискателей – камертон. По нему можно настроиться, чтобы выбрать из гигантской эпопеи несколько главных образов. Только так можно объять необъятное.

Подведем итоги. В программу включаются стихотворения, знакомые всем с детства: "Тройка", "Несжатая полоса", "Размышления у парадного подъезда", "Крестьянские дети", "Песня о труде", "Школьник", "Форма", "Русь", поэма "Кому на Руси жить хорошо".

Ф. И. Тютчев

Какое лето, что за лето!

Да это просто колдовство -

И как, спрошу, далось нам это,

Так ни с того и ни с сего?..Гляжу тревожными глазами

На этот блеск, на этот свет.

Не издеваются ль над нами?

Откуда нам такой привет?

***

Певучесть есть в морских волнах,

Гармония в стихийных спорах,

И стройный мусикийский шорох

Струится в зыбких камышах.Невозмутимый строй во всем,

Созвучье полное в природе, -

Лишь в нашей призрачной свободе

Разлад мы с нею сознаем.Откуда, как разлад возник?

И отчего же в общем хоре

Душа не то поет, что море,

И ропщет мыслящий тростник?

***

Люблю грозу в начале мая,

Когда весенний, первый гром,

Как бы резвяся и играя

Грохочет в небе голубом.

***

Есть в осени первоначальной

Короткая, но дивная пора -

Весь день стоит как бы хрустальный,

И лучезарны вечера…Где бодрый серп гулял и падал колос,

Теперь уж пусто все – простор везде, -

Лишь паутины тонкий волос

Блестит на праздной борозде.ПОЭЗИЯ

Среди громов, среди огней,

Среди клокочущих страстей,

В стихийном, пламенном раздоре,

Она с небес слетает к нам -

Небесная к земным сынам,

С лазурной ясностью во взоре -

И на бунтующее море

Льет примирительный елей.

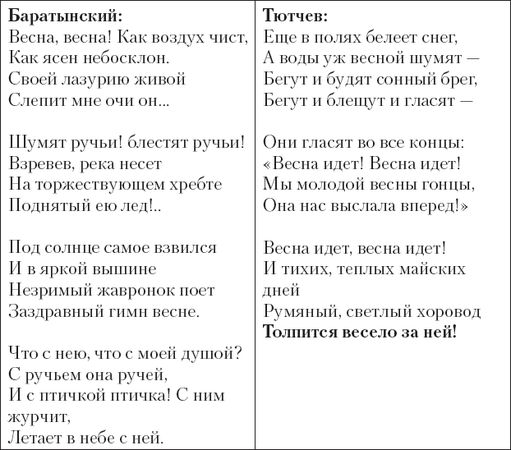

Сравнение стихов Баратынского и Тютчева позволит лучше оценить стиль Тютчева. "Его стихи обладают чувством весны, молодым, добрым и веселым. Они короче и живее стихов Баратынского, которые довольно тяжелые" (И. Аксаков).

Учитель на первом уроке показывает портрет Тютчева и спрашивает: "Кто этот человек со столь выразительным лицом – царь, полководец, ученый, философ, музыкант, артист, писатель? Вы угадали, он – поэт, и не просто поэт – он аристократ.

Вот как описывает И. Аксаков лицо Тютчева: "Это не было только человеческое лицо, а какое-то неуловимое, невольно поражающее каждого, сочетание линий и штрихов, в которых жил великий дух гения и которые как бы светились нечеловеческой духовной красотой… глаза, задумчивые и печальные, смотрели сквозь стекла очков загадочно, как бы что-то прозревая впереди".

Тютчевым всю жизнь владели две страсти – политика (наблюдательная) и поэзия (творительная). По историческим и политическим убеждениям он был на голову выше современников: и славянофилов, и "западников".

"Тютчев, хотя и жадно воспринимал в себя сокровища западного знания, но не только без благоговения и подобострастия, а с полной свободой и независимостью" (И. Аксаков).

"Тютчев пришел [в Германию] из отсталой страны, но это не препятствовало ему ценить и понимать прогресс, который совершался на Западе, который указывал ему, каков будет завтрашний день России… Ход истории внушал, что новая цивилизация уже становится для России той же актуальностью, что и для Запада". (Н. Берковский).

К суждению Берковского можно добавить, что поэт видел историческую тенденцию. Но реальность состояла в том, что "завтрашний день России" наступил только в конце XX в. Тютчев своей поэзией и публицистикой обращается к нам: не вычленяйте Россию из мировой цивилизации, гордитесь своей верой в прогресс и усилиями по достижению того, что на Западе было актуальным сто лет назад. Высокий долг школы – воспитывать детей в этом тютчевском духе.

Обратимся к учебникам. Как правило, в них даются подробные литературоведческие сведения. Например, в пособии, изданным МГУ в 2001 г., читаем: "…тютчевские "фрагменты" тяготеют друг к другу, образуя своеобразный лирический дневник, изобилующий лакунами, но "скрепленный" целым рядом устойчивых мотивов, которые, разумеется, варьируются, трансформируются в различных контекстах…" Далее идет перечень мотивов с комментариями: Человек на краю бездны, Катастрофа, борьба, гибель, Тайна и интуиция, Ночь и день, Одиночество, Природа, Земля и небо, Воспоминание, Любовь". Скучно. Эта лингвистическая инвентаризация, уводит ученика от понимания сути и от восхищения тоже.

На мой взгляд, суть достаточно пояснить всего тремя особенностями.

1. Тютчев мыслил образами так, что у него мысль и образ неразделимы ("Фонтан").

2. В стихотворениях схвачен самый существенный признак явления: "Теперь уж пусто все, – простор везде, / Лишь паутины тонкий волос / Блестит на праздной борозде"; "Тени сизые смесились" и т. п.

3. Непревзойденная точность и меткость качественных выражений и эпитетов, что Пушкин ценил превыше всего (радуга "изнемогла", гроза "смутит небесную лазурь"). Если у школьника они останутся в памяти, то это уже на 5 с плюсом. Остальное – лишнее.

Сравните: