– соответствие возрастно-психологическим особенностям обучающихся.

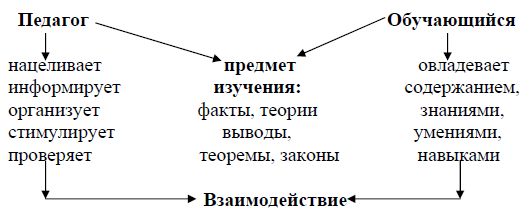

Рис. 9. Внешняя сторона процесса обучения

Процесс обучения включает в себя: цель, принцип, содержание, методы, средства, формы, результат.

В педагогике считается, что помочь становлению человека призваны три основные цели обучения. Триединая дидактическая цель включает три функции обучения: познавательную, развивающую, воспитывающую.

Содержание и структура триединой дидактической цели:

1. Познавательная

Включает : объем и уровень усвоения предметных знаний для каждого обучаемого, формирование предметных умений и навыков (способов деятельности) на занятии для каждого обучаемого; конкретные общеучебные умения и средства работы; пробелы в знаниях, умениях, навыках обучаемых.

2. Воспитательная

Включает : качества личности, мировоззренческие отношения, задачи гражданского, трудового, нравственного, эстетического, физического воспитания, саморазвития и профориентации.

3. Развивающая

Включает : создание условий на учебном занятии для развития и формирования у обучающихся мышления, восприятия, воображения, развитие речи, памяти, познавательных интересов, самостоятельности, интеллекта, воли, эмоций, адекватной двигательной реакции и умения управлять своими движениями.

Процесс обучения связан с понятием системности и комплексности.

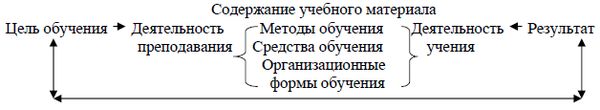

Система – это множество взаимосвязанных элементов (компонентов), образующих устойчивое единство и целостность, обладающее интегративными свойствами и закономерностями, т. е. обучение содержит в себе множество взаимосвязанных элементов: цель, учебную информацию, средства педагогической коммуникации педагога и учащихся, формы их деятельности и способы осуществления педагогического руководства учебной и другими видами деятельности и поведения учащихся (рис. 10).

Рис. 10. Структура учебного процесса

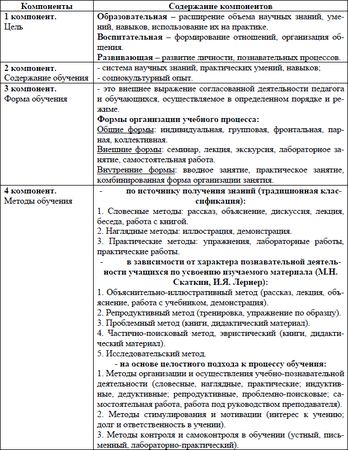

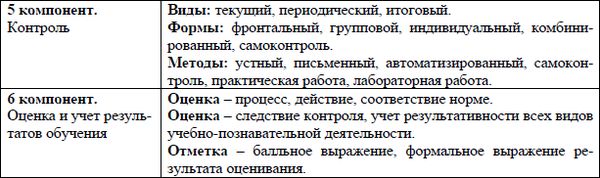

Структура процесса обучения включает в себя компоненты: цель, тип учебного занятия, содержание обучения, цели по содержанию занятия, логика и структура учебного занятия (структурные элементы), форма обучения, методы обучения, контроль, оценка и учет результатов обучения (табл. 6).

Таблица 6

Компоненты процесса обучения

Процесс обучения – сложное явление, отвечает на вопрос: каким образом должно быть поставлено обучение? Результатом является выявление объективно существующих законов и закономерностей процесса обучения.

Исследователи: Ю.К. Бабанский, В.И. Загвязинский, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, М.Н. Саткин и др.

Законы, действующие в любой науке, отражают объективные, существенные и устойчивые связи, обозначают определенные тенденции их развития. Однако законы не содержат непосредственных указаний для практических действий: они являются теоретической основой для выработки технологии практической деятельности.

Закон процесса обучения – внутренняя существенная связь явлений обучения, обуславливающая их необходимое проявление и развитие:

– закон социальной обусловленности целей, содержания и методов обучения;

– закон единства и взаимообусловленности индивидуальной и групповой организации учебной деятельности;

– закон единства и взаимообусловленности теории и практики в обучении;

– закон взаимообусловленности обучения, воспитания и деятельности обучаемых;

– закон целостности и единства педагогического процесса.

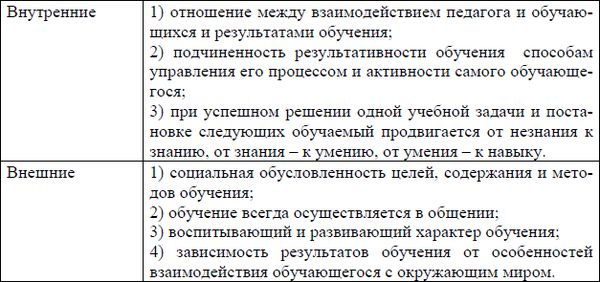

Закономерность процесса обучения – проявление законов, чаще всего не осознанных и четко не сформулированных; объективные, существенные, устойчивые, повторяющиеся связи между составными частями, компонентами процесса обучения (табл. 7).

Таблица 7

Закономерности процесса обучения

Принципы обучения возникли на том этапе педагогической науки, когда она стала заниматься систематизированием опыта педагогической практики, обобщением эмпирических факторов успешного обучения.

Исследователи: Ю.К. Бабанский, В.И. Загвязинский, И .Я. Лернер, М.Н. Саткин и др.

Принципы процесса обучения – исходные положения, определяющие содержание, формы и методы учебной работы в соответствии с триединой дидактической целью; нормативные требования к организации и проведению дидактического процесса:

– принцип сознательности и активности

Сущность человеческого образования составляют глубоко и самостоятельно осмысленные знания, приобретаемые путем интенсивного напряжения собственной умственной деятельности. Чем выше активность и сознательность при изучении учебного материала, тем выше продуктивность усвоения знаний;

– принцип доступности

Познавательные задачи должны быть такими, чтобы при напряжении умственных сил обучающихся можно было решить поставленные задачи и достигнуть запланированных результатов, т. е. необходим высокий уровень сложности, стимулирующий мыследеятельность и интерес обучаемых;

– принцип научности

Учащиеся должны получать достоверные знания, соответствующие современным требованиям науки;

– принцип прочности

Чем важнее и интереснее для обучаемых учебный материал, тем прочнее он закрепляется у них в памяти. Прочность усвоения зависит от систематического повторения изученного, от включения его в ранее пройденный и новый материал;

– принцип наглядности

Органы чувств человека обладают разной чувствительностью к внешним раздражителям. Чем больше органов чувств участвует в восприятии, тем информация понятнее и знания усваиваются прочнее;

– принцип связи теории с практикой

Любая информация должна иметь реальную, видимую для обучающихся жизненную основу, создаваться исходя из опыта или закрепляться в нем;

– принцип системности и последовательности

Предполагает преподавание и усвоение знаний в определенном порядке, системе. Требует логичного построения содержания и процесса обучения.

В системе профессионального медицинского образования выделяют следующие принципы:

– принцип диалогизации

Роль преподавателя заключается в актуализации и стимуляции стремлений обучающихся к общему и профессиональному развитию, в создании условий для их самосовершенствования;

– принцип проблематизации

В медицинском учебном заведении содержание обучения представлено как поиск путей и способов решения проблем, а процесс обучения – как фокусирование проблем и обретение навыков их решения. Чем более успешно принцип проблематизации реализуется на доклиническом этапе, тем более четко он осуществляется на клинических кафедрах;

– принцип персонализации

Предусматривает преодоление недостатков традиционного ролевого педагогического взаимодействия. Результатом является актуализация личностного опыта, учитываются стремления, действия и поступки, которые приобретают индивидуальный характер;

– принцип индивидуализации

Предполагает ориентированность обучения не только на "среднего" студента, но и на "сильного" и "слабого" с учетом их возможностей;

– принцип деонтологической направленности подготовки специалиста

Отражает этическую составляющую профессиональной деятельности медицинского работника. Предусматривает моральный аспект (применение принципов нравственности в специфической медицинской деятельности), проблемы межличностных отношений, соблюдение профессиональных норм в целях исключения возможных затруднений в отношениях с пациентами и их родственникам. Деонтологическое воспитание студента-медика связано с развитием духовной культуры человека.

Методика преподавания в профессиональной медицинской школе имеет свои особенности:

1. Процесс изучения клинических учебных предметов состоит из теоретических знаний и практических навыков, включающих самостоятельную курацию больных, ассистирование на манипуляциях и операциях и т. п. Большая часть этих занятий проходит в клинике, под руководством преподавателя.

2. Привлечение студентов к работе с больными при изучении тех или иных нозологий ведет к формированию у студентов клинического мышления. Одной из оптимальных форм его выработки является проблемный характер лекций. Определяется ведущим методическим приемом – постановкой перед аудиторией учебных вопросов, научно-практических проблем, ситуационных задач, обоснованием рациональных путей их решения, демонстрацией вариантов мотивированной оценки результатов исследования.