Из формулы следует, что чем выше распространенность заболевания в исследуемой популяции, тем выше ПЦПР. Данные расчеты подтверждаются и результатами клинических исследований. S. Gyulay et al. установили, что при претестовой вероятности СОАС 30 % ПЦПР для ИД≥15 в час составила 83 %. Если претестовая вероятность СОАС была 50 %, то ПЦПР составила >90 %, что является очень хорошим показателем для скринингового теста. Таким образом, даже при относительно невысокой исходной чувствительности теста ПЦПР будет увеличиваться в популяции с высокой вероятностью заболевания.

На практике это означает, что, если МКП назначается, например, женщине в возрасте 30 лет без избыточной массы тела и без указаний на храп, которая предъявляет жалобы на ранние пробуждения с невозможностью повторного засыпания (признак депрессии), то диагностическая ценность пульсоксиметрии в данном случае будет весьма незначительна из-за низкого риска наличия апноэ сна. Это вполне оправдано, т. к. у пациентов с малой вероятностью апноэ сна портативные системы, имеющие невысокую чувствительность, дают низкую предсказательную ценность положительного результата. В данном случае можно согласиться с рекомендациями Американской академии медицины сна, которые указывают на нецелесообразность проведения портативного мониторинга на предмет СОАС у асимптомных пациентов.

В то же время, если пульсоксиметрия назначается мужчине в возрасте 50 лет с ожирением 2-й степени, артериальной гипертонией, сильным храпом и жалобами на выраженную дневную сонливость, то весьма высока вероятность того, что данный простой скрининговый метод позволит поставить точный диагноз СОАС. Исходя из этого, если МКП будет выполняться у пациентов с исходно высокой вероятностью заболевания, то относительно невысокая чувствительность теста не будет существенно влиять на качество скрининговой диагностики СОАС.

Подытоживая приведенные данные, можно сформулировать критерии отбора пациентов с подозрением на СОАС, которым показано проведение МКП.

Критерии скринингового отбора пациентов с подозрением на СОАС

1. Жалобы пациента:

• регулярный храп,

• указание на остановки дыхания во сне,

• ночные приступы удушья,

• учащенное ночное мочеиспускание,

• гастроэзофагальный рефлюкс по ночам,

• утренняя головная боль,

• дневная сонливость.

2. Физикальный осмотр:

• ожирение 1-й степени и выше (индекс массы тела ≥30);

• увеличение окружности шеи (>43 см у мужчин и >37 см у женщин);

• ретрогнатия и микрогнатия;

• гипертрофия миндалин (3-й степени).

3. Коморбидные состояния (распространенность СОАС, %):

• артериальная гипертония (30 %);

• рефрактерная к лечению артериальная гипертония (83 %);

• застойная сердечная недостаточность (76 %);

• ночные нарушения ритма (58 %);

• постоянная фибрилляция предсердий (49 %);

• ИБС (38 %);

• легочная гипертония (77 %);

• морбидное ожирение, ИМТ ≥35, мужчины (90 %);

• морбидное ожирение, ИМТ ≥35, женщины (50 %);

• метаболический синдром (50 %);

• Пиквикский синдром (90 %);

• сахарный диабет 2-го типа (15 %);

• гипотиреоз (25 %).

Если у пациента имеются 3 или более жалобы из пункта 1 или хотя бы 1 критерий из пунктов 2 и 3, то пациент находится в группе риска по развитию СОАС и у него необходимо провести скрининговое исследование на предмет исключения данного заболевания.

Высокая распространенность апноэ сна и необходимость обследования значительного количества пациентов из группы риска требуют применения простого и недорогого метода диагностики. Таковым и является МКП, которая позволяет обеспечить массовый скрининг.

В случае выявления ИД>15 и высокой претестовой вероятности СОАС данный диагноз не вызывает сомнений. При пограничных значениях ИД (ИД от 5 до 15) и необходимости уточнения генеза нарушений дыхания во сне требуется проведение кардиореспираторного мониторинга или ПСГ.

Уточняющие исследования особенно нужны при клиническом подозрении на апноэ сна и отрицательных данных МКП (ложноотрицательные результаты). Широкое внедрение МКП в качестве скринингового метода позволяет существенно улучшить диагностику СОАС и центрального апноэ сна (например, дыхания Чейна – Стокса).

Диагностика хронической ночной гипоксемии

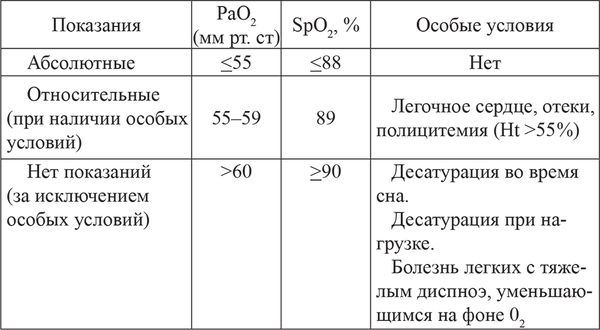

Важность точной диагностики хронической дыхательной недостаточности (ХДН) заключается в том, что гипоксемия значительно ухудшает качество жизни, увеличивает частоту осложнений и смертность. В таблице представлены показания к назначению длительной кислородотерапии, являющейся основным методом лечения тяжелой ХДН.

Показания к назначению длительной кислородотерапии (ДКТ)

Более подробно методы диагностики и лечения ХДН приведены в других работах. Следует отметить, что ночная гипоксемия может отмечаться как в рамках тотальной ХДН, так и возникать специфически во сне, когда создаются определенные предпосылки для ухудшения вентиляционной функции легких. В рамках данного пособия мы остановимся на особом условии, приведенном в таблице: " Десатурация во время сна" .

Как отмечалось ранее, сон является фактором риска манифестации скрытых форм ХДН. В клинической практике встречаются ситуации, когда сатурация в дневное время находится в пределах нормы, а во сне наблюдается выраженная хроническая гипоксемия. Стандартный анализ газов крови в этой ситуации не подходит, т. к. кровь забирается в состоянии бодрствования. Более того, сон является динамическим процессом, при котором сатурация может изменяться в значительных пределах. Например, в REM -фазе сна создаются дополнительные условия для развития гипоксемии из-за выраженной мышечной атонии и снижения хеморецепторной чувствительности к гипоксии и гиперкапнии. Таким образом, важно исследовать сатурацию непосредственно во сне и в течение всего сна. Это с успехом позволяет делать МКП. Проведение МКП показано у пациентов с симптомами, характерными для хронической ночной гипоксемии:

• затрудненное дыхание, одышка или приступы удушья в ночное время;

• ночная потливость;

• частые пробуждения и неосвежающий сон;

• учащенное ночное мочеиспускание (>2 раз за ночь);

• разбитость по утрам;

• утренние головные боли;

• цианоз;

• выраженная дневная сонливость;

• депрессия, апатия, раздражительность, сниженный фон настроения.

Данные симптомы в значительной степени отмечаются и при апноэ сна, причем часто хроническая ночная гипоксемия (ХНГ) и апноэ сна отмечаются у одного и того же пациента. Этот феномен получил название синдрома "перекреста" и рассматривается ниже.

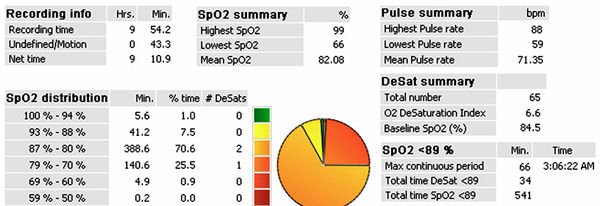

В настоящее время предлагаются следующие критерии, которые указывают на клинически значимую гипоксемию во время сна:

1) средняя сатурация сна <90 %;

2) сатурация < 90 % суммарно в течение 30 % от времени сна;

3) сатурация <88 % в течение любых 5 последовательных минут во время сна.

Далее приведен пример пациента с ХНГ на фоне ХОБЛ (рис. 5).