• Пострадавшего с временным протезом можно транспортировать в лечебное учреждение для оказания ему специализированной медицинской помощи.

• Временный протез позволяет восстановить и в течение некоторого времени поддерживать кровоток в соответствующей области.

Недостатки способа временного протезирования

• Ограниченность применения по времени (как правило, не более 72 ч).

• Возможность повреждения интимы при введении концов протеза в просвет сосуда и тромбирования его в последующем.

Понятие о шве сосудов

Для остановки кровотечения из крупных магистральных артерий в соответствующих условиях можно использовать восстановление непрерывности поврежденного сосуда с помощью специальных швов.

Шов сосуда по окружности, накладываемый при полном разрыве или нарушении окружности более чем на 2/3 ее длины, называется циркулярным. Сосудистый шов, накладываемый на края раны сосуда, не превышающей 1/3 длины окружности, называется боковым.

Способы наложения сосудистого шва делятся на две группы:

• ручной шов сосуда;

• механический шов сосуда.

Для наложения швов на сосуды необходимо соблюдение ряда условий.

1. Шов на сосуды следует накладывать только в асептических условиях.

2. Необходим широкий анатомический доступ к месту повреждения сосуда.

3. Стенки сосуда должны быть жизнеспособными, их кровоснабжение и иннервацию следует сохранить.

5. Сосуд должен быть хорошо выделен из периартериальных тканей и пережат сосудистыми зажимами или турникетами. Следует использовать мягкие сосудистые зажимы или резиновые турникеты (например, манжету от хирургической перчатки).

6. Для увеличения диаметра анастомоза концы сосуда можно пересечь под углом.

7. Шов должен накладываться без значительного натяжения, поэтому расстояние между концами поврежденного сосуда не должно превышать 3–4 см.

8. Для наложения шва используют микрохирургические иглодержатели и пинцеты.

9. Следует применять атравматичные иглы с нерассасывающимися нитями 4/0 – 6/0.

10. Шовный материал должен обладать тромборезистентными свойствами.

Требования, предъявляемые к швам на сосуды:

1. Герметичность.

2. Прочность.

3. Предупреждение сужения просвета сосуда.

4. Проведение нити через все оболочки сосудистой стенки.

5. Обеспечение хорошей адаптации интимы двух концов сшиваемого сосуда. Восстановление непрерывности интимы обеспечивается эвертированием концов сосуда.

6. Исключение выступания адвентиции и шовного материала в просвет сосуда (рис. 57).

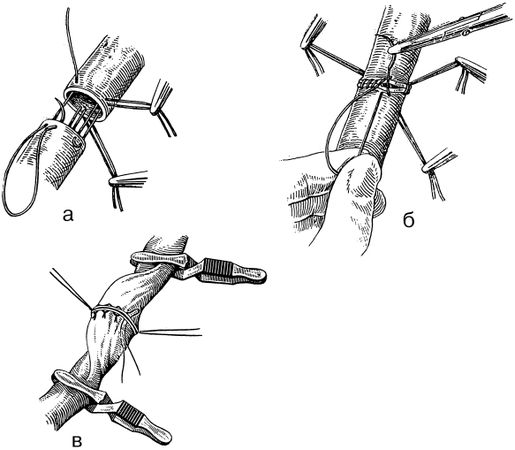

Рис. 57. Круговой шов сосуда по А. Каррелю (по: Семенов Г. М., Петришин В. А., Ковшова М. В., 2002): а – наложение швов-держалок; б – наложение обвивного непрерывного шва; в – наложение узловых швов на стенку сосуда.

Соединение тканей

Общие правила соединения тканей

1. Послойность соединения тканей.

• Целость каждого рассеченного в процессе операции слоя должна быть восстановлена.

2. Следует соединять друг с другом только однородные ткани (фасцию с фасцией, мышцу с мышей).

3. Соединение краев слоя должно быть простым и надежным.

• При соединении слоев швами нельзя оставлять в глубине раны свободные полости, в которых может скапливаться экссудат, кровь, лимфа, являющиеся основой для возможного последующего нагноения.

Основой для соединения тканей в хирургии является наложение швов двумя способами:

1. Ручным.

2. Механическим (аппаратным).

Основой хирургического шва являются нити (шовный материал), обладающие специфическими свойствами. Для проведения нитей через края раны ручным способом необходимы следующие инструменты:

1. Основные: хирургическая игла, иглодержатели.

2. Вспомогательные: пинцеты (анатомические и хирургические).

Рука хирурга вместе с иглодержателем, заряженной иглой с нитью образует сложную динамическую конструкцию для выполнения высокоточных действий.

Хирургические иглы

Хирургическая игла является обязательным инструментом при наложении швов. Для выполнения прецизионных действий по проведению нитей через ткани к хирургическим иглам предъявляются многочисленные требования:

1. Максимальная прочность при минимальной толщине.

2. Способность противодействия деформации.

3. Длительное сохранение механических свойств без развития "усталости" металла.

4. Отсутствие тенденции к излому.

5. Стабильность положения в иглодержателе.

6. Исключение разрушения шовного материала (перетирания нити, ее расслоения, разрыва).

7. Незначительное повреждение тканей при проведении иглы.

8. Устойчивость к коррозии.

9. Простота стерилизации.

10. Технологичность изготовления при низкой себестоимости.

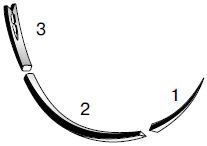

Хирургическая игла состоит из трех частей: ушка, тела и кончика (острия) (рис. 58). Сочетание этих элементов определяет различные формы хирургических игл:

Рис. 58. Составляющие хирургической иглы: 1 – кончик (острие); 2 – тело; 3 – ушко (по: Семенов Г. М., Петришин В. Л., Ковшова М. В., 2001).

• прямая игла;

• лыжеобразная игла с изгибом вблизи кончика;

• дугообразно изогнутая игла.

Дугообразно изогнутая игла характеризуется следующими параметрами: величиной радиуса изгиба; частью длины окружности, занимаемой иглой (выделяют иглы, составляющие 1/4, 3/8, 1/2, 5/8 от длины окружности); длиной иглы в выпрямленном состоянии.

Использование игл разной формы в зависимости от уровня действий в ране подчиняется определенным закономерностям:

1. Ткани, расположенные поверхностно, или органы, выведенные на поверхность тела, могут быть сшиты с помощью прямых игл.

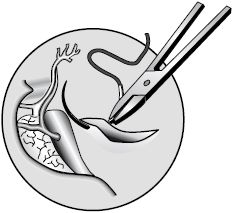

2. Чем ближе к дну узкой раны производится сшивание тканей, тем большую часть длины окружности должна составлять игла. В частности, для наложения швов на кожу, собственную фасцию или края апоневроза, находящиеся поверхностно, применяют иглы, изогнутые на 3/8 длины окружности. Для соединения относительно глубоко расположенных мышц может быть использована игла 1/2 длины окружности. Для соединения тканей в глубокой ране со сложными топографо-анатомическими взаимоотношениями, например в глубоком отделе лица, лучше использовать иглу в 5/8 окружности (рис. 59).

Рис. 59. Особенности положения изогнутой иглы, составляющей 5/8 длины окружности, вблизи магистральных сосудов (по: Семенов Г. М., Петришин В. Л., Ковшова М. В., 2001).

3. В микрохирургии в условиях ограниченного обзора и необходимости постоянного контроля в поле зрения положения кончика иглы у важнейших анатомических элементов (сосудов и нервов) применяют укороченные хирургические иглы – 1/4 и 3/8 длины окружности.

Ушко хирургической иглы может быть закрытым или открытым. Закрытое ушко соответствует таковому у обычной швейной иглы и имеет овальный, круглый, прямоугольный или квадратный просвет (рис. 60).

Рис. 60. Закрытое ушко хирургической иглы с круглым, квадратным, прямоугольным и овальным просветами (по: Семенов Г. М., Петришин В. Л., Ковшова М. В., 2001).

К преимуществам закрытого ушка относятся:

• постоянство диаметра иглы на протяжении тела и ушка, облегчающее ее проведение через мягкие ткани;

• предотвращение разволокнения и перетирания нити, особенно полифиламентной;

• технологическая простота изготовления игл.

Относительными недостатками закрытого ушка являются:

• небольшая механическая прочность: для продевания даже тонкого шовного материала ушко должно иметь максимально широкий просвет, что достигается за счет истончения стенок ушка;

• трудоемкость вдевания нити.

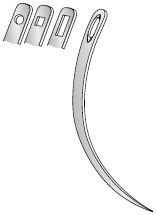

Открытое, или "французское", ушко имеет прорезь в виде "ласточкиного хвоста", обращенную в сторону тупого конца иглы. Пружинящие зубцы на внутренней поверхности прорези удерживают нить после ее введения. В зависимости от количества зубцов открытое ушко может быть одиночным или двойным. Подобный вариант конструкции ушка чаще всего используется в хирургии (рис. 61).