"Обрыв", третий роман Гончарова, публикуется в 1868 году и уже не вызывает столь единодушного восхищения, как прежние книги. Писатель затронул острую тему современного нигилизма. В отличие от панегирика новым людям в "Что делать?" Н. Г. Чернышевского и сдержанного уважения к трагической личности Базарова в "Отцах и детях" И. С. Тургенева, Гончаров отнесся к своему нигилисту Марку Волохову более строго и критично. Герой небрежно относится к чужим книгам, проникает в дом через окно, исповедует теорию "любви на срок".

"Намерения, задачи и идеи романа "Обрыв"" (так называлась статья-объяснение Гончарова, тоже не опубликованная при жизни) большинством читателей и даже писателей, старых приятелей Гончарова, остались непонятыми. Книга об обрыве страсти ("Страсти крут обрыв…" – подхватит потом Маяковский), о женской стойкости (образ Веры, даже имя которой символично), об искуплении греха (образ Бабушки) была прочитана как антинигилистический роман "талантливой бесталанности" (Н. В. Шелгунов), превратившей "старую правду" (А. М. Скабичевский) в "уличную философию" (М. Е. Салтыков-Щедрин).

После публикации "Обрыва", вслед за служебной, Гончаров решает уйти и в литературную отставку.

"Не стоит ехать вокруг света, чтобы сосчитать кошек в Занзибаре", – пошутил один американский домосед, проживший несколько лет в лесном одиночестве (Г. Торо. "Уолден, или Жизнь в лесу", 1854).

Кругосветное путешествие завершено, кошки в Занзибаре сосчитаны. Дописана трилогия, она становится пищей для вопросов и кроссвордов. ("– А скажите, Иван Александрович, отчего это все ваши сочинения начинаются непременно слогом "об"? "Обрыв", "Обломов", "Обыкновенная история"", – интересуется поклонница, жена начальника женских гимназий. – Гончаров расхохотался: "А в самом деле! Ну, я об этом, признаюсь, не думал!") Остается только комментировать, подводить итоги, жить "миниатюрными, обломовскими, домашними интересами". С конца 1850-х годов Гончаров поселился в квартире на Моховой улице и прожил в ней больше тридцати лет.

В каждом романе Гончарова обязательно есть любовь как проверка героя, проявление его характера. Но его личная жизнь была скрыта от посторонних глаз. Он несколько раз увлекался и рассчитывал на взаимность, сохранилось несколько циклов гончаровских писем, настоящих "эпистолярных романов". Но даже фамилия одной из этих дам осталась неизвестной. "Когда я узнал его ближе, в начале семидесятых годов, его сердечная жизнь была в застое, – вспоминал близкий друг его последних лет, литератор и юрист А. Ф. Кони. – Но сердце у него было нежное и любящее. Это был капитал, который не мог оставаться без употребления и должен был быть пущен в оборот".

Одиночество писателя было нарушено трагическим событием, вроде бы не имеющим к нему прямого отношения. В 1878 году умер камердинер Гончарова Карл Трейгут. Семья – вдова и трое детей – осталась без всяких средств к существованию. Гончаров навсегда отказывается от слуги (на другую прислугу у него нет денег) и берет на содержание осиротевшее семейство. Он дает детям образование, успевает выдать старшую (и любимую) Сашу замуж, завещает приемной семье все небольшое состояние.

В последние двадцать лет Гончаров написал немного: мемуары "На родине" и "Из университетских воспоминаний", несколько статей-комментариев к своим произведениям, "Необыкновенную историю". Последнее его произведение – "Май месяц в Петербурге" (июль 1891 г.) – очерк о городе, о доме, где было прожито тридцать лет.

"Последний вопрос: зачем я не писал и не пишу ничего другого?

Не могу, не умею! То есть не могу и не умею ничего писать иначе, как образами и картинами, и притом большими, следовательно, писать долго, медленно и трудно. <…> То, что не выросло и не созрело во мне самом, чего я не видел и не наблюдал, чем не жил, то недоступно моему перу! У меня есть (или была) своя нива, свой грунт, как есть своя родина, свой родной воздух, друзья и недруги, свой мир наблюдений, впечатлений и воспоминаний, – и я писал только то, что переживал, что мыслил, чувствовал, что любил, что близко видел и знал, – словом, писал и свою жизнь и то, что к ней прирастало".

Этими горькими и гордыми словами Гончаров закончил "критические заметки" "Лучше поздно, чем никогда", свое главное объяснение с читателями.

Он умер 15 сентября 1891 года в квартире на Моховой. А. Ф. Кони, многие годы друживший с писателем, вспоминал: "Я посетил его за день до его смерти и при выражении мною надежды, что он еще поправится, он посмотрел на меня… и сказал твердым голосом: "Нет, я умру! Сегодня ночью я видел Христа, и Он меня простил…""

Похороны состоялись на кладбище Александро-Невской лавры. Позднее, после ликвидации кладбища, прах Гончарова перенесли на Литераторские мостки. Теперь его могила – неподалеку от могил Тургенева и Григоровича.

Через много лет они снова оказались рядом. Как на старой фотографии 1856 года.

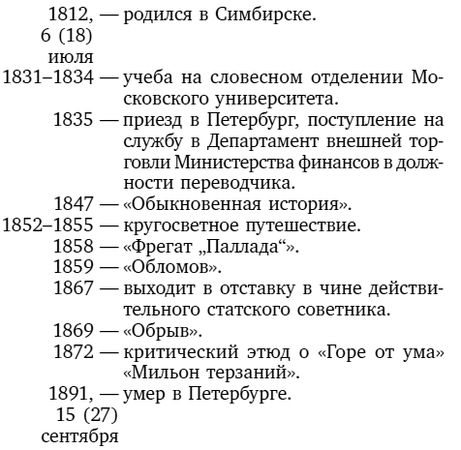

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА

"Обломов" (1859)

"ФЛАМАНДСКАЯ" ТРИЛОГИЯ: ОБЫКНОВЕННЫЕ ИСТОРИИ

Главную особенность таланта Гончарова определил еще Белинский в рецензии на "Обыкновенную историю". "Господин Гончаров рисует свои фигуры, характеры, сцены прежде всего для того, чтобы удовлетворить своей потребности и насладиться своею способностью рисовать; говорить и судить, извлекать из них нравственные следствия ему надо предоставить своим читателям" ("Взгляд на русскую литературу 1847 года", 1848).

Похоже определял собственное творчество и сам писатель. "Обращаюсь к процессу сознательного и бессознательного творчества. Я о себе прежде всего скажу, что я принадлежу к последней категории, то есть увлекаюсь больше всего (как заметил обо мне Белинский) "своею способностью рисовать".

Рисуя, я редко знаю в ту минуту, что значит мой образ, портрет, характер: я только вижу его живым перед собою – и смотрю, верно ли я рисую, вижу его в действии с другими – следовательно, вижу сцены и рисую тут этих других, иногда далеко впереди, по плану романа, не предвидя еще вполне, как вместе свяжутся все пока еще разбросанные в голове части целого" ("Лучше поздно, чем никогда").

Опираясь на эти суждения, и даже цитируя их, основную доминирующую черту Гончарова-писателя прекрасно определил поэт И. Ф. Анненский: "Гончаров жил и творил главным образом в сфере зрительных впечатлений: его впечатляли и привлекали больше всего картины, позы лица…<…> Вот отчего описание преобладает у него над повествованием, материальный момент над отвлеченным, краски над звуками, типичность лиц над типичностью речей" ("Гончаров и его Обломов").

Гончаров, следовательно, принадлежит к числу объективных, пластических писателей , для которых изображение (образ-персонаж, пейзаж, предмет, деталь) значит больше, чем философская мысль или собственная идея. Не случайно критик А. В. Дружинин сравнивал творчество Гончарова с фламандскими художниками XVII века, которые писали бытовые картины современной им жизни, обычно называемые в живописи "жанр" (старая женщина с кошкой, мельница у болотистой речки, подвыпившие горожане, пляшущие на площади). Однако, отмечал Дружинин, эти художники совершили "открытие чистой поэзии в том, что всеми считалось за безжизненную прозу", стали "угадчиками поэзии".

Образ такой живописи, иронически полемизируя с противниками прозаически-бытового взгляда на действительность и вспоминая о своем раннем романтизме, дал Пушкин в "Отрывках из путешествия Онегина":

Порой дождливою намедни

Я, завернув на скотный двор…

Тьфу! прозаические бредни,

Фламандской школы пестрый сор!

Таков ли был я, расцветая?

Скажи, фонтан Бахчисарая!

Уроки у фламандской школы автор "Обломова" здесь, как и во многих других случаях, брал при помощи Пушкина.

Гончаров, наряду с Тургеневым, представляет основную линию русского реализма XIX века, изображая типичные характеры и ситуации русской жизни в их социальной и исторической обусловленности. Но одновременно его социально-психологические романы, в противоположность шаблонным романтическим красотам, над которыми писатель иронизирует в книге "Фрегат Паллада", открывают "тайники вседневной поэзии" (Дружинин).

Три своих романа на "О" (или "Об…") писатель все время называл трилогией. Это не совсем обычное определение. Обычно в трилогии есть общие, переходящие из книги в книгу герои, персонажи (трилогия А. Дюма о мушкетерах, автобиографическая трилогия Толстого "Детство", "Отрочество", "Юность"). Связь частей гончаровской трилогии – не персонажная, а идейная и хронологическая. "Я… вижу не три романа, а один. Все они связаны одной общею нитью, одной последовательной идеею – перехода от одной эпохи русской жизни, которую я переживал, к другой, – и отражением их явлений в моих изображениях, портретах, сценах, мелких явлениях и т. п."

ЭКСПОЗИЦИЯ: РОМАН С ХАЛАТОМ

Писатель-живописец, русский фламандец не чувствует надобности в необычных ситуациях и загадочных характерах. Первый роман Гончарова, как мы помним, вызывающе назывался "Обыкновенная история". Вторая книга называется еще проще, по имени центрального персонажа, главного героя.

Гончаров продолжает важную традицию русской литературы. Его "Обломов", появляется после "Евгения Онегина", "Героя нашего времени", тургеневского "Рудина", на новом этапе продолжая летопись героев времени, которую еще до Пушкина начал H. М. Карамзин ("Рыцарь нашего времени").