Первая половина девяностых годов прошлого столетия – период политических коллизий и экономических трудностей. Менялись мировоззренческие установки. Идеалы высокой гражданственности, труда на благо общества, человека-героя, питавшие искусство соцреализма, канули в невозвратимое прошлое.

В наши дни начала XXI века по-прежнему самым популярным на Алтае остаётся жанр пейзажа. Отряд снискавших известность корифеев – Ф. С. Торхова (1930–2012), Ф. А. Филонова (1919–2007) – был предан традициям русского реалистического искусства, тематический пейзаж был ведущим жанром в их творчестве. В. Э. Октябрь, В. П. Кукса, С. А. Прохоров продолжают традиции алтайских художников – работают в этом жанре, создавая пейзажные картины.

Пейзаж в алтайском, да и в отечественном искусстве вообще выполнял и выполняет великую роль – нравственную, эстетическую, по существу патриотическую. Для таких пейзажистов, как Ф. Торхов, М. Будкеев, С. Чернов, В. Октябрь, А. Югаткин, А. Емельянов, эта тенденция особенно характерна. Трагические и драматические мотивы мы находим в произведениях этих художников.

А. А. Югаткин ( 1926–2001), "Пейзаж с семафором " . В простом сюжетном мотиве, близком ненавязчивой красоте среднерусской равнины (художник родом из Ярославской области), усматриваются намётки на трагедию. Интимный в своём решении, камерный и лиричный по характеру пейзаж привлекает наше внимание тем, что наводит на раздумья: у человека столько дорог. Но если горит зелёный свет (автомобильные дороги, железная дорога) – человек стоит перед выбором: чтобы пройти, надо пройти на "зелёный свет", пройти препятствия. Трагизм проявляется как в колорите, так и в композиции: горизонталь – символ смерти, покоя. Трагедия – успеет ли человек дожить до зелёного сигнала светофора.

Алтайский живописец М. Я. Будкеев на своих полотнах в пластических живописных образах открыл и воссоздал для нас горы, лошадок, озёра, улицы и дома провинциального города, горные долины, белую лошадь на белом снегу, просторную монгольскую степь, цветущий бадан и всадника в степи. Живопись художника обращена к современности, жизнь людей и образы природы предстают в произведениях М. Я. Будкеева преломленными через его личное мироощущение. Судьба художника, как и многих его ровесников, сложилась трагически. Ему пришлось воевать: в апреле – июле 1943 года, находясь на передовой, он испил сполна трагическую чашу боя в окопах, был тяжело ранен. В 1946 году М. Будкеев вернулся на родину [1, с.95]. С середины 1960-х годов в русло его творчества чистой рекой вливается тема Горного Алтая. Она становится главной привязанностью живописца. В ней он находит богатство красок, мотивов и сюжетов, увиденных именно им. Для М. Я. Будкеева характерен пейзаж с элементами жанра ("У земляков", "Табуны", "На ферме маралосовхоза", "Двое в степи" и др.), но чаще всего жанровые мотивы ненавязчивы, они лишь наделяют долину, степь, горные склоны приметами времени и делают их современными нам, зрителям.

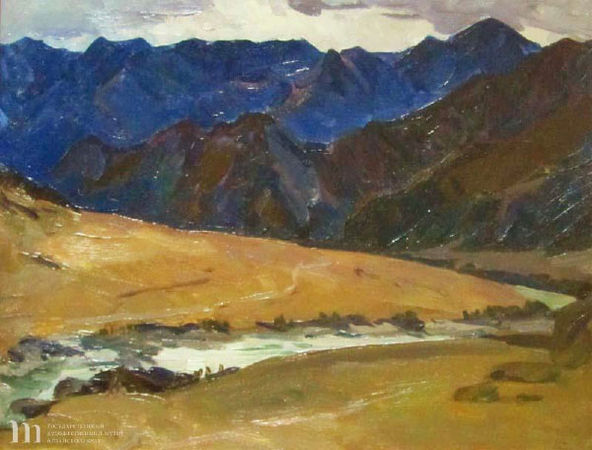

В горных пейзажах Валерия Октября ("Хан-Алтай") трагическое выражается через колорит, через композицию, построенную на контрасте светлого и тёмного. Они эффектны и любимы зрителем, но колорит в пейзажах В. Октября несет в себе ощущение тайной опасности. Напряжение, которое чувствуется при созерцании полотен, держит зрителя постоянно, несмотря на то, что величавый Алтай завораживает, манит в глубокие ущелья своей неизведанностью. Нет покоя в горных пейзажах В. Э. Октября, есть в них напряженность и острота контрастов светлого и тёмного, есть загадочность света и агрессивность островерхих хребтов и скал. Особенностью мистически-романтических горных пейзажей В. Э. Октября является их чуждость человеку, несоизмеримость их образов с переживанием зрителя. Они вызывают восхищение и поклонение, теплота живых чувств здесь отвергнута как нечто незначительное. Ощущение драматизма мироздания не покидает зрителя [2].

Будкеев М. Я. За сеном. 1965

Октябрь В. Э. Хан-Алтай

Картина-пейзаж "У берегов Катуни" Ф. А. Филонова – это размышление художника о быстротечности и бренности жизни. Эту мысль символизирует исполненный драматизма образ умирающего кедра-исполина. Теме гибели противостоит утверждение о неодолимой жизненной силе: растут молодые кедры, вечно пребывают горы. Катунь – бегущий водный поток и плывущие облака – всё это символы вечного движения жизни в просторах Вселенной. Таким образом, свой пейзаж-размышление Ф. А. Филонов построил на контрасте пластических образов (гибнущий – цветущие кедры, горизонталь бегущей реки – вертикали гор, кедров) и ассоциаций (смерть – жизнь, старость – молодость). В этой работе Ф. А. Филонов выступил художником-философом с большим нравственным, жизненным и художническим опытом.

Филонов Ф. А. У берегов Катуни. 1985–1997

С. И. Чернов ( 1924–1988) – автор выразительных пейзажей алтайской природы. В них художник выражает своё отношение к природе, утверждая незыблемое право горных вершин и скал оставаться в своей вечности сильнее и значительнее человека. Для творчества С. И. Чернова характерно особое "монументальное мышление", свои приёмы построения пространства и формы: за счёт фактуры мазка он лепит объём, почти не прибегая к светотени. Образ Горного Алтая С. И. Чернова монументален и в то же время достоверен, места, изображённые в этюдах и картинах, узнаваемы, это выразительные и уверенные пейзажи-портреты [3, с. 168].

Чернов С. И. Синие горы Алтая. 1970-е гг.

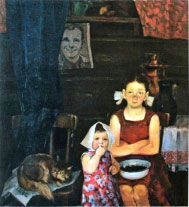

В работе А. Е. Емельянова "В гостях у бабушки. Вишня" ( 1980–1981) очень хорошо наблюдается взаимопроникновение героического и трагического начала.

Емельянов А. Е. "В гостях у бабушки. Вишня" (1980–1981)

В картине изображается интерьер крестьянского дома, где вся обстановка соответствует 60–70-м годам XX века. Комод, табуреты, домотканые половики и портрет Ю. А. Гагарина, первого космонавта в мире, помещённый на стену, – это тот быт, в котором прожила бабушка, который ушёл в невозвратное прошлое. Не вернуть прошлое ни во времени, ни в пространстве, и в этом ощущение драматизма. Конфликт между прошлым и настоящим, старым и молодым также присутствует в картине.

Таким образом, трагические мотивы и драматизм находят своё отражение в пейзажном жанре, который наибольшее развитие на Алтае получил во второй половине XX – начале XXI века. Этому факту есть несколько причин, важнейшими из которых можно назвать, во-первых, высокие достижения в пейзажном творчестве живописцев России XIX века, вошедшие в сокровищницу отечественной культуры как великая традиция, во-вторых, многообразие и неповторимая красота сибирской природы и, в-третьих, большое значение природы в жизни человека как источника становления его духовности [там же, с. 155]. В условиях активной урбанизации пейзаж можно признать компенсационным жанром, восполняющим недостаток общения с природой, в котором человек нуждается [4]. Искусство пейзажа всегда востребовано и всегда актуально.

Будкеев М. Я. Старинный особняк. г. Барнаул. 1990

Особое направление в алтайском изобразительном искусстве составляет развитие городского пейзажа, в котором с наибольшей выразительностью проявляется драматический образ, прежде всего Барнаула. Отдали дань городским сюжетам такие мастера, как В. Ф. Добровольский картиной "Старый Барнаул" ( 1965), М. Я. Будкеев, А. П. Фризен, М. Ф. Жеребцов ("Площадь Октября", 1950-е гг.), В. В. Коньков ("Конюшенный переулок", 1995, "Соборная площадь", 1994), Ф. С. Торхов, Л. Р. Цесюлевич (Октябрьская площадь. Декабрь", 1978).

Жеребцов М. Ф. На смену старому. 1982

Привлекает внимание изображение городского пейзажа у А. П. Фризена, где Барнаул – город контрастов, в нём огромные здания-новостройки соседствуют с грустными частными строениями, ждущими своего часа исчезновения. В творчестве художника большое место занимает архитектурный пейзаж: улицы, площади, панорамы и виды таких городов, как Рубцовск, Колывань, Симферополь, Быстрый Исток.