Фризен А. П. Барнаул. 1987

Художническая судьба этого одарённого человека сложилась драматично: нелепые, негуманные, несправедливые ограничения из-за немецкого происхождения препятствовали в 1940–50-х гг. свободному, естественному развитию живописного дара. Отсюда, скорее всего, тревога и напряжённость, печаль и трепетность в общении со старинными зданиями, чьё бытование несёт следы исторических трагедий. Все это звучит в полотнах "Мастерская обуви" (1986), "Здание архива" (1989), "Татарский дом в Симферополе" (1990). Фрагментарная композиция, крупные, приближённые к первому плану фасады, тёплый колорит, выразительные детали (пни спиленных деревьев у стен краевого архива – бывшего Знаменского собора, строившегося в начале XIX века) – всё это позволяет художнику вдохнуть душу в рукотворные дела. Здания в работах А. Фризена как бы разделяют судьбу людей [5, с. 126].

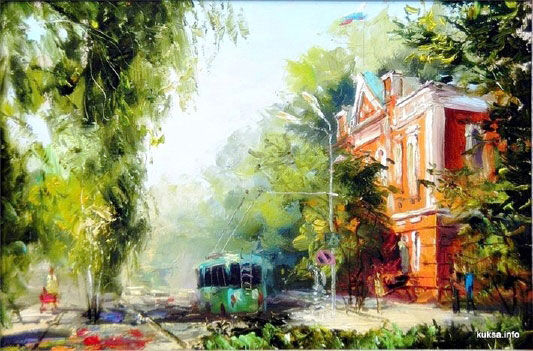

Кукса В. П. Барнаул. 2014

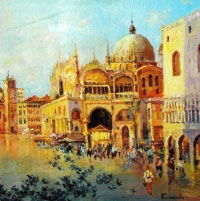

Заметный вклад в развитие архитектурного пейзажа, пейзажа ведуты, внесли живописцы В. Э. Октябрь ("Барнаул", 2002), С. А. Прохоров ("Площадь Св. Марка", "Большой канал", 2004), В. П. Кукса ("Улицы Парижа", 2003). В их произведениях предстают не только улицы и уголки Барнаула, но и виды Рима, Венеции, Флоренции, Парижа, городов Германии.

Прохоров С. А. Городской пейзаж. Архитектура. 2004

Как видно, жанр пейзажа был и остаётся ведущим в алтайском искусстве и имеет большое значение в его развитии. Предпосылками распространённости пейзажа являются богатство и разнообразие природной среды Алтая, устойчивость пейзажной традиции, отсутствие идеологической направленности жанра

Таким образом, изучение алтайской живописи второй половины XX века на основе исследовательских материалов (каталогов выставок, источников – произведений художников этого периода) даёт возможность сделать вывод о том, что в произведениях живописцев второй половины XX – начала XXI века в ведущих жанрах алтайского искусства (сюжетно-тематическом, пейзажном, портретном, в жанре городского пейзажа) имеют место как трагические, так и героические мотивы. При исследовании данного аспекта выявляется, насколько велико его значение и влияние на сюжет, композицию, колорит, технику живописи при создании произведения. Необходимо отметить и тот факт, что в живописи развитие трагического мотива не связано с идеологической направленностью, так называемым "социальным заказом", что было характерно для искусства советского периода.

В конце 1980–90-х гг. значительные перемены, происшедшие в нашей стране, поставили перед обществом задачу интеграции в изменившихся социальных условиях. Творческая интеллигенция была вынуждена решать вопросы, связанные с разработкой новой концепции личности, преемственностью традиций, ориентацией на вкусы публики. Но тема трагического и героического начала в произведениях современных алтайских художников остаётся столь же актуальной, как и 30–40 лет назад. Несмотря на то, что в алтайском искусстве в конце XX – начале XXI века появляются новые для живописи течения, реалистический метод не утратил своего значения в творчестве художников как старшего поколения, так и молодого.

Список литературы:

1. Степанская, Т. М. Культурное наследие Сибири: избранные статьи и очерки. – Вып. 6–7 / Т. М. Степанская. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2005.

2. Киселева, Н. Е. Трагические мотивы в изобразительном искусстве алтайских художников во второй половине XX – начале XXI в.: дис. … канд. искусств. / Н. Е. Киселева. – Барнаул, 2006.

3. Степанская, Т. М. Очерки искусства Алтая / Т. М. Степанская. – Барнаул, 2009. – 220 с.

4. Степанская, Т. М. Художественная выставка в процессе интеграции культур / Т. М. Степанская. – Лондон: Издательство: Международная академия наук и высшего образования. 2012. – С. 21–24.

5. Язовская С. В. Художественно-эстетическое наследие российских немцев на территории Алтайского края второй половины XX – начала XXI в.: дис. … канд. искуссв./ С. В. Язовская. – Барнаул, 2016.

Раздел II. Педагогика

Рисунок – базовая основа для подготовки профессиональных кадров художников, дизайнеров в высшей архитектурно-дизайнерской школе

…Рисунок – источник и корень всякой науки.

Микеланджело.

Формирование как у архитекторов, дизайнеров, так и у дизайнеров-графиков прочной профессиональной базы, основанной на владении техникой рисунка с натуры, по памяти, по представлению, на воспитании эмоционального мироощущения, на стремлении к высокому художественному идеалу, – главная цель в подготовке полноценного специалиста, в частности художников.

Повышение качества подготовки студентов в высшей дизайнерской школе во многом зависит от методов преподавания дисциплин и прежде всего рисунка как основы основ всех видов изобразительного искусства. Каждый обучающийся изобразительному искусству должен хорошо овладеть рисунком. С рисунка начинается воплощение творческого замысла художника; с помощью рисунка художник конкретизирует форму изображаемых предметов; рисунок лежит в основе всякого реалистического изображения. И в рабочей программе по рисунку особое внимание обращается на важность этого предмета, на строгое соблюдение принципов и методов обучения. В ней указывается, что курс рисунка должен дать учащимся основы грамотного реалистического изображения явлений действительности; что в основу метода обучения должно быть положено рисование с натуры; что практические навыки должны приобретаться в процессе выполнения длительных (законченных) и кратковременных рисунков путём работы над набросками с натуры, по памяти и по представлению. Овладение методами рисования натурных постановок на реалистической основе, на основе богатых традиций русской академической школы и достижений мирового изобразительного искусства старых мастеров; поэтапное постижение техники владения методами передачи своего восприятия видимого мира в изобразительном, интерпретированном образе; использование с полной отдачей художественных материалов и средств для создания особой художественной правды в произведении, будь то станковая работа или дизайн-проект, – вот те задачи, которые под силу организованному, дисциплинированному, целеустремленному профессионалу, владеющему мастерством рисунка; задачи, которые решаются на базе высшей архитектурно-дизайнерской школы.

Отрицание школы, академических основ рисунка всегда уводило искусство от реализма. Художник, не знающий основ изобразительной грамоты, при всём своём таланте всегда будет чувствовать неуверенность в работе. Он будет надеяться только на случай – а вдруг получится. Более того, при такой постановке дела он не будет даже знать, что должно получиться и будет ли это соответствовать той натуре, отобразить которую он хотел.

Существующее мнение, что школа с её традициями и индивидуальная творческая деятельность несовместимы. Это ложная точка зрения. Молодым, особенно начинающим художникам необходимо понять и усвоить (самое главное – понять), что основой основ изобразительного искусства является реалистический рисунок со всеми его традиционными академическими положениями. Многие художники "новых направлений" в искусстве, подводя итоги своей творческой деятельности, это смогли понять. Например, Джемс Уистлер писал: "Я задумал несколько картин, но появляются они с трудом. Надо тебе сказать, что теперь я стал такой требовательный и трудный, совсем не то что в те времена, когда я всё бросал на холст вперемежку, зная, что инстинкт и красивый цвет всегда меня куда-нибудь вывезут. Ах, дорогой Фонтен, какие знания я себе приобрёл! Или, вернее, какой ужасный недостаток знаний я в себе ощущаю! С теми хорошими задатками, что я унаследовал от природы, каким бы я мог уже стать художником, если бы я не презирал всё остальное, тщеславно довольствуясь этими качествами!.." (Мастера искусства об искусстве. М., 1970, т. V (2), с. 424–425).

Несмотря на то, что в настоящее время воинствующий реализм признаёт неакадемические течения в искусстве, всё-таки надо отметить, что для художественной школы, на методы обучения рисунку так или иначе они оказывали и оказывают разрушительное влияние. Отрывая форму от содержания, отрицая познавательное значение искусства, эти неакадемические направления провозглашают полную независимость искусства от реальной действительности, приводят искусство к полной бессмыслице. Если искусство рубежа XX – XXI веков должно идти путём полного отказа от всех прежних изобразительных средств реалистического искусства; если вместо изображения конкретной формы можно обойтись "кляксами красок, пятнами, брызгами, штрихами, точками"; если художнику "незачем обращаться к данным, добытым точными науками, ему достаточно погрузиться в свой внутренний психический мир, в глубины подсознания, чтобы там почерпнуть всё необходимое" (Кеменов В. Против абстракционизма в спорах о реализме. Л., 1969, с.143.), то ни о какой методике преподавания рисунка не может быть и речи, тем более о преподавании реалистического рисунка.