Максимальная анаэробная мощность определялась с помощью 10-секундного модифицированного теста Вингейта. Для проведения теста использовался велоэргометр MONARK ERGOMEDIC 894E (Швеция). На колесо устанавливалась нагрузка 7,5 % от массы спортсмена. Спортсмен адаптировался к велоэргометру: ноги закреплялись на педалях, высота седла подбиралась индивидуально. Вначале выполнялась разминочная нагрузка – педалирование в течение 0,5–1,0 мин при комфортной частоте вращения педалей. После команды выполнялся быстрый набор оборотов и педалирование с максимально возможной для спортсмена мощностью в течение 10 с. Оценивались пиковая, средняя (за 10 с) и минимальная мощность, а также ее падение.

Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA one way), и однофакторного дисперсионного анализа для повторных измерений (One-way Repeated Measures ANOVA).

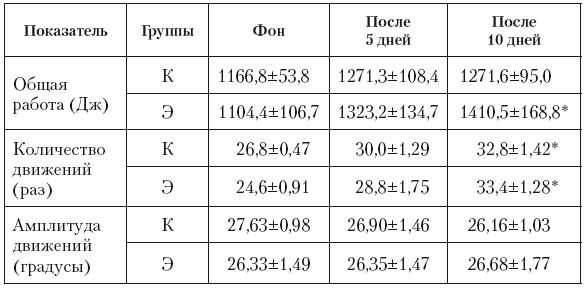

Сравнение результатов теста по оценке максимального количества подошвенных сгибаний стопы представлено в таблице 7.1. Величина общей работы перед началом эксперимента в контрольной группе была несколько выше, чем в экспериментальной, количество движений и их диапазон также были больше в КГ, но достоверных различий не выявлено (р>0,05).

Таблица 7.1

Показатели теста подошвенного сгибания стопы в исследуемых группах (М± m)

Примечание: * – достоверность различий p<0,05 относительно фона.

После 5 дней тренировок в КГ количество общей работы увеличилось по сравнению с фоном на 8,95 %; после 10 дней среднегрупповое значение общей работы было выше фонового на 8,98 % (p>0,05). В ЭГ 5-дневная тренировка привела к увеличению общей работы на 19,9 % (p>0,05), после 10 дней – на 27,7 % (p<0,05). Таким образом, испытуемые ЭГ после 10 тренировочных дней проделывали более значительный объем общей работы.

Количество движений, выполняемых за 11 с в КГ на протяжении двух недель тренировок было выше фоновых значений.

После 5 тренировочных дней увеличение составляло 11,8 %, после 10 – 22,3 % (p<0,05). Как и в КГ, количество движений, выполняемое за 11 с в ЭГ, превышало фоновые показатели на протяжении всего времени эксперимента. После 10 дней прирост составил 35,4 % (p<0,05). Следовательно, увеличение количества движений в ЭГ было на 13,1 % больше, чем в КГ.

Амплитуда движений в голеностопном суставе во время выполнения подошвенного сгибания стопы в КГ после 5 дней была ниже фонового значения на 2,7 %, а после 10 дней показатель оставался ниже на 5,4 % (p>0,05).

Амплитуда движений в ЭГ после 5 дней тренировок практически не отличалась от фоновых показателей, после 10 дней незначительно повысившись – на 1,4 % (p>0,05). Таким образом, у бегунов КГ с увеличением количества движений через 10 дней тренировки наблюдалась тенденция к уменьшению их амплитуды, а спортсмены ЭГ выполняли большее количество движений при практически неизменной амплитуде.

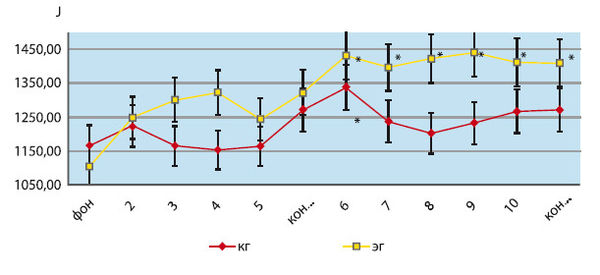

При анализе динамики общей работы, выполняемой спортсменами в тесте подошвенного сгибания стопы ежедневно до нагрузки, в контрольной группе выявлен волнообразный характер изменений (рис. 7.1). Достоверное увеличение показателя относительно фона было зарегистрировано только на 6-й тренировочный день.

Рис. 7.1. Динамика общей работы при подошвенном сгибании стопы перед тренировочной нагрузкой * – достоверность различий относительно фона p<0,05

Изменения общей работы в экспериментальной группе носили несколько иной характер. В первую неделю тренировок общая работа увеличилась, с незначительным снижением на 5-й день. С 6-го по 10-й день значения общей работы были достоверно выше, чем на первой неделе тренировок. Значительных колебаний этого показателя в течение второго микроцикла не отмечалось.

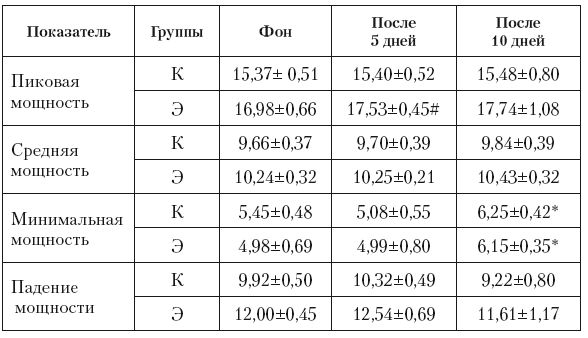

При оценке максимальной анаэробной мощности в тесте МАМ анализировались относительные показатели с учетом массы тела спортсменов. Статистически достоверных различий в показателях максимальной анаэробной мощности между двумя исследуемыми группами в начале эксперимента выявлено не было (табл. 7.2).

Таблица 7.2

Показатели теста МАМ (Вт/кг) в течение эксперимента в исследуемых группах (М± m)

Примечания: * – достоверность отличий p<0,05 относительно фона, # – достоверность различий p<0,05 между группами.

Пиковая мощность в контрольной группе практически не изменилась как после первой, так и после второй недели тренировки. После 5 тренировочных дней увеличение составило 0,1 %, после 10-ти – 0,7 % (р>0,05). Средняя мощность за 10 с также изменялась незначительно – после 5 дней увеличение составляло 0,4 %, спустя 10 – 1,8 % (р>0,05). Минимальная мощность после 5-го тренировочного дня снизилась на 6,3 % (р>0,05), а после 10-го – достоверно увеличилась по сравнению с фоном на 14,6 % (p<0,05). Показатель снижения мощности за 10 с статистически значимо не изменился.

Пиковая мощность в экспериментальной группе после 5 тренировочных дней увеличилась на 3,2 %, а после 10-ти – на 4,4 % (р>0,05). Средняя мощность за 10 с изменялась незначительно, увеличение после 10 дней составило 1,8 % (р>0,05). Минимальная мощность после 5-го тренировочного дня практически не изменилась – увеличение составило 0,2 % (р>0,05), а после 10-го дня достоверно увеличилась по сравнению с фоном на 23,4 % (p<0,05). Следовательно, в ЭГ величина минимальной мощности за 10-дневную тренировку увеличилась на 8,8 % по сравнению с КГ.

При обсуждении возможных механизмов влияния ЧЭССМ на функциональные свойства моторной системы обращает на себя внимание факт увеличения амплитуды ЭМГ мышц бедра и голени при беге на дорожке, выполняемом в условиях электростимуляционного воздействия, по сравнению с бегом без стимуляции. Так, амплитуда правой икроножной мышцы при беге в обычных условиях составляла 203мкВ, а при беге на фоне чрескожной электростимуляции – 280мкВ. Этот факт свидетельствует об увеличении нейрональной активности мотонейронного пула данной мышцы под влиянием ЧЭССМ. Следовательно, электростимуляция спинного мозга вызывает активацию дополнительного количества мотонейронов в процессе каждого тренировочного занятия. Следовые процессы, связанные с многократной активацией дополнительного числа мотонейронов и увеличением частоты их импульсации, вероятно, обеспечивают более значительное повышение скоростно-силовых свойств у скелетных мышц испытуемых экспериментальной группы.

Таким образом, полученные экспериментальные факты указывают на возможность развития скоростно-силовых качеств спортсменов с помощью методики электростимуляции спинного мозга, осуществляемой непосредственно во время выполнения произвольных движений.

Использование электрической стимуляции мышц и нервных структур связано с необходимостью наложения электродов, подготовкой кожного покрова и другими методическими операциями (манипуляциями), требующими значительного времени. Таких ограничений не имеет методика электромагнитной стимуляции, которая также используется для активации нервных структур и мышц.

В 1965 г. была впервые продемонстрирована возможность активации периферических нервов человека с одновременной регистрацией мышечного сокращения у 6 добровольцев с помощью переменного магнитного поля длительностью 300 мс и пиковым напряжением 2000–3000 Дж (R. G. Bickford, B. D. Flemming, 1965). Стимуляторы того времени, генерирующие переменное магнитное поле, имели существенные конструктивные недостатки, что в значительной степени снижало возможности и эффективность исследования нервных структур и мышечного аппарата. Группа ученых Шеффилдского университета под руководством A.T. Баркера проводила интенсивные исследования по совершенствованию конструкции электромагнитного стимулятора и сумела создать серию стимулирующих устройств, обладающих достаточной мощностью для активации моторной коры головного мозга непосредственно через черепную коробку, а также для возбуждения спинного мозга, периферических нервов и мышечного аппарата (A.T. Barker et al.,1985). В 1985 г. электромагнитные стимуляторы появились на рынке медицинской техники, и за довольно короткое время стимуляция разных отделов ЦНС, периферических нервов и мышечного аппарата посредством переменного магнитного поля стала общедоступным методом (С.С. Никитин, А.Л. Куренков, 2003; 2006).

Электромагнитная стимуляция – это стимуляция нервной ткани без прохождения электрического тока через стимулирующие электроды и кожу. В ходе этого процесса в результате магнитной индукции в глубине тканей происходит генерация переменного электрического поля, которое вызывает появление в них импульса тока, т. е. процесса возбуждения стимулируемой ткани (Р.Ф. Гимранов, 2002).