В начале (19)70-х гг. индексы капиталистического производства, инвестиций говорят о значительном росте, но это, в свою очередь, не значит, что загнивания больше нет .

Дисциплинарные, дискурсивные и ситуативные различия здесь не играют значимой роли, так как единственно существенным признаком, предопределяющим идеологически безошибочно различение "своего" и "чужого", во всяком случае является не различение слов, а различение тел - "здоровых" и "чистых" от "больных" и "разлагающихся". Широко тиражируемые в советском политическом социолекте оговорки о надлежащем "чутье", помогающем советскому человеку безошибочно отличать "свое" от "чужого", кажутся с этой точки неслучайными, подразумевая, что идеологическими ориентирами в самом этом различении выступают не столько рационально-оценочные, сколько телесные, а именно "ольфакторные" характеристики чужого (наподобие тех, что в русской сказке настораживают Бабу-ягу при встрече с человеческим "духом"). Прагмасемантика такого противопоставления может считаться универсальным и (как показывают этнографические исследования традиционных культур) необходимым условием ритуалов, призванных к формализации коллективной идентичности. Важнейшим из таких исследований стала книга Мэри Дуглас "Чистота и опасность" (1966), привлекшая внимание этнографов, антропологов и социологов к значению "гигиенического" фактора в конструировании базовых правил схематичного упорядочивания социального опыта. Ритуальное различение "чистого" - "нечистого" соответствует, как показала Дуглас, различению определенности и неопределенности, областей формализации и неформализуемых аномалий. "Нечистое" влечет опасность классификационных осложнений, нарушение формализованной ориентации, "смешение" дифференцирующих маркеров идеологически опознаваемой реальности. Неудивительно поэтому, что ритуальное табуирование "нечистого" охватывает такое пространство социальной и культурной референции, в котором самые различные вещи и явления оказываются объединенными по признаку их (в)нерационализуемости и (в)несистемности.

В русской культуре представления о чистоте поддерживались инерцией традиционных практик "коллективного очищения" и особенностями традиционного дискурса власти, устойчиво тяготеющего (как убедительно показал в ряде работ Дмитрий Захарьин) к воспроизведению вневербальных маркеров социального взаимодействия . Ритуальные (или квазиритуальные) стереотипы, обязывающие к демонстрации "чистоты" власти (в том числе и буквальной - в форме "банных" церемониалов, символически объединяющих ее представителей), о которых пишет Захарьин, напоминают в этих случаях как о семантических амплификациях мусора и грязи в роли давних уже социальных и идеологических метафор , так и о фольклорной традиции персонифицируемой "нечисти" - таких мифологических персонажей, чей облик характеризуется "принципиальной" неопределенностью и изменчивостью .

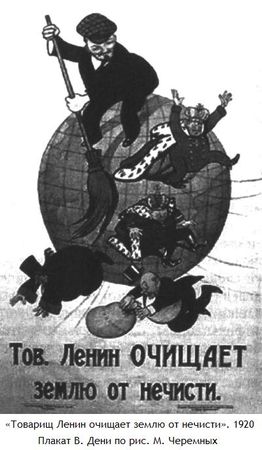

В общественно-политических контекстах советской поры метафоры "нечисти" закрепляются первоначально за представителями старорежимного прошлого. Среди ранних примеров такого словоупотребления - плакат Виктора Дени по рисунку Михаила Черемных "Товарищ Ленин очищает землю от нечисти" (1920), добродушно изображающий улыбающегося вождя революции, стоящего на земном шаре и выметающего метлой царя, попа и банкира .

Позднее сфера "нечисти", угрожающей социально-политическому благоденствию СССР, станет обширнее, пополнившись недобитками белогвардейцев ("белогвардейская нечисть"), пособниками империализма и фашизма, "врагами народа" и асоциальными маргиналами. В том же контексте стоит оценить и такое словосочетание, как "гнилая интеллигенция", употребление которого хотя и выглядит формально табуированным, но в своем фольклоризованно расхожем распространении также указывает на носителей опасной для общества идеологической "заразы", а содержательно вполне дублирует вышеприведенные слова Сталина о "гнилом либерализме".

В истории советской культуры инвективы по адресу интеллигенции подпитываются разными обстоятельствами, но в целом сводятся к представлению о прагматической непредсказуемости и избыточной сложности "интеллигентского" мировоззрения. Уже по самому своему определению интеллигенция (как группа "сомневающихся" и излишне "раздумывающих" - от лат. intellego) осложняет идеологический порядок тем, что привносит в него дополнительную ценностную - этическую и эстетическую - дифференциацию и тем самым нарушает искомую простоту идеологической прагматики. Упоминания о гнилой интеллигенции в этом значении восходят еще к дореволюционной истории: именно этим словосочетанием, если верить дневнику фрейлины императорского двора Анны Тютчевой, раздраженный Александр III оценил советы либеральной прессы проявить милосердие к народовольцам, причастным к убийству его отца . Спустя полвека те же слова повторил кинематографический Василий Иванович Чапаев (в одноименном фильме братьев Васильевых 1934 года), давший, как кажется, решительный стимул для их последующей фольклоризации. В фильме, зрителями которого стали миллионы советских людей, Чапаев предъявляет Фурманову обвинение, которое при всей кажущейся комичности может считаться прецедентным для массовой советской идеологии; легендарный герой Гражданской войны негодует здесь на комиссара за то, что тот заступился за фельдшера, отказавшегося экзаменовать на доктора деревенского коновала: "Гнилую интеллигенцию поддерживаешь!"

Метафоры "гниения" и "нечисти" особенно широко употребляются на страницах газет и журналов второй половины 1930-х годов применительно к "врагам народа", облик которых, как и облик фольклорной нечисти, переимчив и труднопредсказуем. По справедливому наблюдению Даниила Вайса, в отличие от нацистской пропаганды, не менее охотно прибегавшей к медико-гигиеническим метафорам в обличении евреев, цыган и коммунистов, в русском языке довоенной поры лексема "нечисть" адресуется не столько к заведомо известным "чужим" (капиталистам, помещикам, попам, кулакам), сколько к тем, кто таит свою вражескую сущность под маской "своего" / Чтобы обнаружить врага, нужно "сорвать с него маску", и тогда под личиной советского гражданина обнаружится вредитель, саботажник, шпион и диверсант:

Суд неопровержимо установил, что "право-троцкистский блок, возглавлявшийся Бухариным, Рыковым, Ягодой <…> вобрал в себя все гнилое, все обанкротившееся отребье побежденного капитализма".