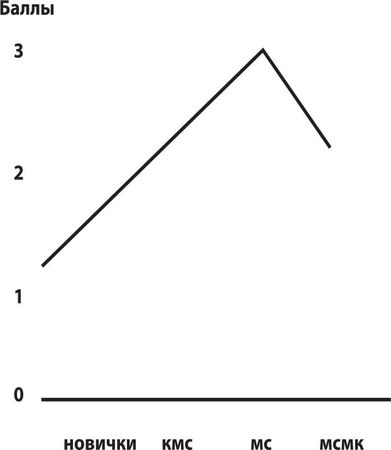

Рис. 6. Характеристики уровня мотивации достижения у групп теннисистов разной квалификации

Ценностные ориентации, выражающие мировоззренческие стороны мотивационной сферы личности, спортсменов весьма разнообразны и, в Целом, не отличаются от ценностных ориентаций других людей, не занимающихся спортом.

Спортсмены высоко оценивают возможность реализации в спорте ценностей профессионализма, желают ярких впечатлений, общения, известности, личностного роста, здоровья, нравственности и привлекательности.

Наши исследования ценностных ориентаций спортсменов-студентов показали, что они охватывают всю сферу культурных ценностей. Но среди разных ценностных ориентаций наиболее высокие баллы получили три ценностных ориентации – любовь, здоровье и материальный успех.

Мотивационный компонент личности спортсмена представляет собою вектор, по которому устремляется энергия спортсменов, и стимулирует их подниматься все выше и выше к вершинам мастерства. Без этого внутреннего движения вверх занятия профессиональным спортом не имеют смысла.

Контрольные вопросы и задания:

1. Соотнесите понятие мотива и потребности.

2. Какие психологические профессиональные качества входят в мотивационную сферу личности спортсмена?

3. Что характеризует уровень притязаний?

4. Проследите динамику мотивов спортсменов на разных стадиях становления мастерства.

5. По каким аспектам можно классифицировать мотивы?

6. Какой мотив составляет сердцевину спорта?

7. Какие могут быть варианты отрицательного отношения к спортивным занятиям?

8. Сохраняют ли интерес к спорту высококвалифицированные спортсмены?

9. Дайте определение понятию ценностных ориентаций.

10. Какова роль моральных и материальных стимулов в успешности деятельности спортсменов?

Рекомендуемая литература

1. Волков И. П. Спортивная акмеология. – СПб., 2004.

2. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. – СПб., 2004.

3. Пилоян Р. А. Мотивация спортивной деятельности. – М., 1984.

4. Пуни А. Ц. Формирование и актуализация мотивов участия в соревнованиях // Хрестоматия: Спортивная психология в трудах отечественных специалистов. Сост. И. П. Волков. – СПб., 2002.

5. Родионов А. В. Психология физического воспитания и спорта. – М., 2004.

V

Организация учебно-тренировочного процесса

Мы рассматриваем взаимодействие тренера и спортсмена как систему, которая может обладать различной степенью сложности и организованности.

Сложная система характеризуется высокой степенью интеграции и взаимозависимости элементов. "Чем выше мы будем подниматься по лестнице форм, тем сильнее и сильнее общая жизнь целого организма будет брать перевес над жизнью отдельных членов" – писал Н. Г. Чернышевский.

В системах низшего порядка связь элементов носит внешний, механический характер. Здесь свойства системы, как правило, совпадают с суммой элементов, взятых порознь. Системы с высоким уровнем организации обладают интегративными свойствами, не сводимыми к сумме свойств своих элементов.

Организованность – важнейший фактор способности системы быть системой управления.

Организация есть особая форма связи, подчиняющая элементы системы, их движение единой цели. Создатель теории функциональных систем П. К. Анохин ввел понятие системообразующего фактора. Центральным фактором системы является строго определенный полезный результат. "Результат является неотъемлемым и решающим компонентом системы, инструментом, создающим упорядоченное взаимодействие между всеми другими ее компонентами".

Организация управления – это совокупность приемов, методов, рационального сочетания методов и звеньев управленческой системы и ее взаимосвязь с управлением объектов и другими управляющими системами во времени и в пространстве.

В этом значении организация управления обеспечивает создание наиболее благоприятных условий для достижения целей (решение конкретных задач, установленных в период времени при минимальных затратах производственных ресурсов).

Тренер и спортсмен одинаково стремятся к высокому результату, но при этом они выполняют разные функции. Исследователи тренерского мастерства А. А. Деркач и А. А. Исаев выделили следующие умения в деятельности тренера: проектировочные, конструктивные, организаторские, коммуникативные, гностические.

Организаторские умения представляют собой умение организовывать регулярное участие команды в состязаниях по спортивному календарю, активное руководство тренировками, умелое регулирование их темпа, умение кратко и ясно давать пояснения, делать замечания, обращая внимание лишь на самые важные моменты, осуществление индивидуального подхода к каждому воспитаннику.

В исследовании В. Н. Прохорова тренеры отметили, что по времени у них больше всего занимает учебно-тренировочная и организаторская функция. Эти функции неразрывно взаимосвязаны, что особенно проявляется в соревновательном мезоцикле.

Поэтому в качестве примера организаторской деятельности мы рассмотрим кульминационный момент во взаимодействии тренера и спортсмена – этап подготовки к соревнованию.

Д. Харре выделил следующие общие принципы специальной подготовки к соревнованиям:

• спортсмену должно быть известно, какое личное и общественное значение имеет данное соревнование и каких целей в нем следует добиться. В команде нужно развивать радостное, оптимистическое, боевое настроение;

• нужно как можно раньше информировать спортсмена об уровне достижений, сильных и слабых сторонах противников;

• необходимо тренироваться, используя специально предназначенный для данного соревнования инвентарь;

• целесообразно своевременно познакомиться со световыми и цветовыми особенностями соревновательной площадки, температурой, влажностью воздуха, а также с ее размерами. Полезна и тренировка в сходных соревновательных условиях;

• спортсмена нужно заблаговременно приучать к резким изменениям метеорологических условий;

• как бы ни был опытен спортсмен, в его специальной подготовке необходимо предусмотреть уточнение и упрочение знаний о действующих правилах соревнований.

• спортсмена необходимо готовить и к временному режиму проведения соревнований. Тренировку нужно проводить по возможности в часы предстоящего соревнования, а все другие элементы режима распределять в зависимости от данного условия;

• формировать у спортсмена психическую готовность к соревнованию, что по А. Ц. Пуни означает:

а) все физиологические процессы протекают нормально;

б) легкое возбуждение, нетерпеливое ожидание состязания, оптимальная способность к концентрации;

в) четкий контроль ситуации, все силы тактически правильно вводятся в действие, ожидавшийся соревновательный результат достигается или даже превышается.

Чтобы спортсмену достигать на соревнованиях оптимального состояния, тренер должен:

• воспитывать в спортсмене самостоятельность;

• укрепить убеждение, что он правильно тренировался;

• воспитывать правильное оценивание своих возможностей;

• приучать к жесткости соревновательных условий;

• повышать мотивацию достижений. Эти подготовки к соревнованиям можно разделить на три составные части: этап непосредственной соревновательной подготовки, этап участия в соревнованиях, послесоревновательный этап.

Этап непосредственной подготовки составляет около 4–5 недель.

Как правило, за 2–3 недели перед ответственными стартами значительно снижается общий объем тренировочной работы. За 7–14 дней снижается интенсивность нагрузок.

Тренировка непосредственно перед важнейшими соревнованиями должна строиться, в высшей степени, индивидуализировано.

Чтобы составить конкретный план непосредственной подготовки к соревнованию, нужно учитывать, как спортсмен тренировался до этого. Если тренировался мало, то объем нагрузок следует повысить, а ближе к соревнованиям повышается интенсивность нагрузки.

Если до этого интенсивность была высокая, то повышается объем общих и специальных средств, а в конце периода производится концентрированный "удар интенсивности".

Если на предыдущих этапах не произошло прироста достижений, то можно сделать "скачок" нагрузки или "скачок" объема или "скачок" интенсивности.

Для составления плана состязания собирается информация:

• о собственной спортивной подготовленности;

• информация о сопернике, своеобразное "досье";

• информация о внешних условиях соревнования.

Этап участия в соревнованиях – кульминационный момент работы тренера и спортсмена. Здесь происходит непосредственное информационное взаимодействие тренером и спортсменом, чему будет специально посвящена следующая глава.

В послесоревновательном этапе решаются следующие задачи:

а) анализ результатов соревнований;

б) оценка выступлений соперника;

в) проведение восстановительных мероприятий.

Результаты соревнований должны фиксироваться тренером и спортсменом. Это протоколы игр, таблицы, видеосъемка, специальная запись игр.

Сразу после соревнований не рекомендуется оценивать возбужденного спортсмена. Его надо, прежде всего, успокоить, а в спокойной обстановке выяснить, что удалось сделать, а что не удалось, и почему. При неудаче можно завысить оценку, а при удаче – несколько занизить ее.