Всего за 50 руб. Купить полную версию

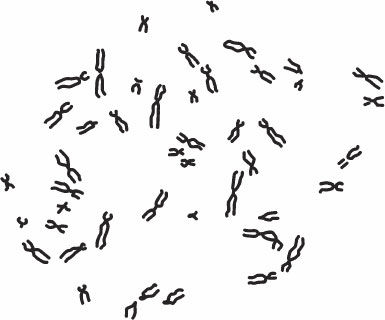

Рис. 3.4. Кариотип человека

Генетическое определение пола связано с наследованием особых половых хромосом. Половые хромосомы представляют собой пару гомологичных хромосом. Хотя они могут значительно различаться по генному составу и структуре, у них обычно имеется гомологичный участок.

Пол, имеющий одинаковые половые хромосомы, обозначается как гомогаметный, а пол, имеющий разные половые хромосомы, – как гетерогаметный. Неполовые хромосомы называются аутосомами. Независимо от того, какой пол является гетерогаметным (мужской или женский), распределение половых хромосом при образовании половых клеток обеспечивает разделение потомства по полу в соотношении 1: 1. Необходимо помнить о том, что формирование половых признаков, полового поведения – это сложный, многоступенчатый процесс, происходящий во время онтогенеза. Половой кариотип является только первой ступенью этого процесса.

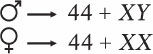

Количество хромосом в кариотипе не зависит от уровня организации живых организмов – некоторые протисты имеют более тысячи хромосом. У человека – 46 хромосом, у собаки – 78, у коровы – 60, у дрозофилы – 8, у шимпанзе – 48, у картофеля – 48 и т. д. Кариотип человека включает 44 аутосомы и 2 половые хромосомы, гетерогаметным полом является мужской, имеющий половые хромосомы Х и Y (рис. 3.5).

Рис. 3.5. Формула кариотипа человека

Структурно-функциональная организация хромосом

Морфология хромосом эукариот характеризуется единством структурной организации. Каждая хромосома кариотипа представляет собой сложную структуру, в которой нить ДНК взаимодействует с различными белками. Благодаря такому строению, осуществляется динамика спирализации – деспирализации хромосом во время клеточного цикла. Компактизация хроматина, необходимая для осуществления клеточного деления, позволяет уменьшать длину хромосом в тысячи раз. Следует отметить, что построение модели организации хромосомы еще далеко от завершения.

Хромосома имеет фибриллярное тельце – кинетохор, к которому присоединяются нити веретена деления во время митоза. Область расположения кинетохора получила название центромеры, или первичной перетяжки. Если центромера расположена не на конце хромосомы, то она делит ее на два плеча. В зависимости от расположения центромеры различают три морфологических типа хрососом: метацентрические (равноплечие), субметацентрические (неравноплечие) и акроцентрические (одноплечие).

Некоторые хромосомы кариотипа имеют вторичную перетяжку или область ядрышкового организатора. Это место формирования ядрышка. В ядрышке происходит синтез р-РНК и образование субъединиц рибосом. У разных организмов имеется от 1 до 10 ядрышек, а у некоторых их нет совсем.

Роль хромосом как структурных носителей генетической информации эукариот была окончательно определена в результате работ школы выдающегося американского генетика Т. Моргана. К 1920-м годам его школой была сформулирована хромосомная теория наследственности, суть которой в следующем:

1. Гены располагаются в хромосомах.

2. Каждая хромосома представляет группу сцепления генов.

3. Каждый ген занимает в хромосоме определенное место – локус.

Поскольку число генов в организме несоизмеримо больше числа хромосом, то понятно, что каждая хромосома несет много генов. Гены, расположенные на одной хромосоме являются сцепленными.

У эукариот каждая пара гомологичных хромосом имеет гомологичные локусы. Гены, расположенные в таких гомологичных локусах называются аллелями. Аллель – это вариант гена. Ген может иметь много аллелей в популяции данного вида (так называемый множественный аллелизм), но у конкретного организма всегда только два аллеля (по числу гомологичных локусов). Организм, у которого оба аллеля одинаковые, называется гомозиготой (по данному гену). Организм, у которого аллели разные, называется гетерозиготой.

Полуавтономные структуры

Помимо ядра, небольшая доля генетической информации клетки находится в таких органоидах, как митохондрии и хлоропласты, имеющих собственные генетические системы. Как митохондрии, так и хлоропласты имеют свои ДНК, все виды РНК (и-РНК, т-РНК, р-РНК) и рибосомы, позволяющие осуществлять независимый синтез белка. ДНК этих органоидов не связана с белками, а представлена кольцевой структурой, аналогичной хромонеме прокариот.

В хромонеме прокариот и полуавтономных структур гены также занимают определенные локусы. Хромонема образует одну группу сцепления.

Несмотря на наличие собственных генетических систем, большая часть белков и митохондрий, и хлоропластов синтезируются в ядре клетки. Поэтому они получили название полуавтономных структур.

Клеточный цикл

На уникальном свойстве самоудвоения ДНК базируется способность живых организмов к размножению. В основе процессов размножения и индивидуального развития организмов лежит клеточное деление.

Время существования клетки от деления до деления называется клеточным, или митотическим, циклом. Его величина может сильно различаться для разных организмов и для стадий развития. Все многообразные процессы клеточного цикла (как и другие процессы клетки) проходят под генетическим контролем. Специальные гены контролируют стадии репликации ДНК, процессы спирализации и деспирализации хромосом, деление цитоплазмы и другие процессы. Нарушения в работе этих генов могут блокировать процессы клеточного цикла на различных этапах.

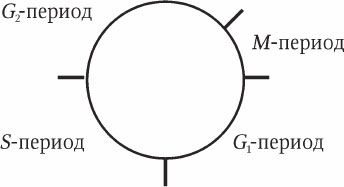

Типичный митотический цикл эукариотической клетки состоит из четырех периодов (рис. 3.6).

Рис. 3.6. Клеточный (митотический) цикл

Пресинтетический период (G1) – наиболее длительный период клеточного цикла. Он характеризуется ростом клетки, накоплением РНК и белков, необходимых для образования клеточных структур.

Синтетический период (S) – период синтеза ДНК. В связи с этим к концу периода каждая хромосома состоит из двух хроматид, образованных в процессе репликации.

Постсинтетический период (G2) – период формирования структур, необходимых для процесса деления клетки.

Период митоза (М) – период деления генетического материала и образования двух новых клеток. Этот период обычно занимает менее 10 % времени клеточного цикла.

Периоды G1, S и G2 иногда объединяют под названием интерфаза.

Митоз

Митоз – основной способ деления эукариотической клетки. У различных организмов он имеет большое число вариаций, но все они укладываются в общую схему. В митозе выделяют четыре следующие друг за другом фазы.

Профаза. Идет процесс спирализации хромосом. Исчезают ядрышки, разрушается ядерная мембрана. Образуется веретено деления. К концу профазы центриоли расходятся к полюсам клетки.

Метафаза. Хромосомы выстраиваются в экваториальной плоскости. Центромеры прикреплены к нитям веретена деления, но некоторые нити веретена проходят от полюса до полюса не прикрепляясь к хромосомам.

Анафаза. Хроматиды синхронно начинают расходиться к полюсам клетки. С этого момента они называются дочерними хромосомами. В конце анафазы на полюсах клетки группируются два идентичных хромосомных набора.

Телофаза. Завершается обособление двух кариотипов. Вокруг них образуются ядерные мембраны. Происходит деспирализация хромосом, формируются ядрышки. Распадается митотическое веретено. Завершает телофазу процесс разделения цитоплазмы – цитокинез, в котором главную роль играют структуры цитоскелета.

Основное биологическое значение митоза заключается в точном распределении генетического материала между дочерними клетками.

Мейоз

Мейоз – это процесс образования гаплоидных клеток, т. е. клеток, имеющих половинный набор хромосом. Примером гаплоидных клеток являются гаметы (половые клетки) и споры.

Гамета – это клетка, способная объединяться с себе подобной клеткой с образованием зиготы – диплоидной клетки, дающей новый организм.

Спора – это клетка, способная самостоятельно развиваться в новый организм.

Мейоз можно рассматривать как второй тип деления клеток. В результате этого процесса из одной диплоидной клетки образуются четыре гаплоидных (гаметы или споры).

Во время мейоза аллели, определяющие альтернативные признаки, расходятся в разные дочерние клетки, поэтому у организмов, размножающихся половым путем, каждая гамета имеет только один аллель (так называемое правило чистоты гамет). При оплодотворении происходит объединение родительских гаплоидных кариотипов, поэтому каждый ген в новом организме представлен двумя аллелями – в отцовской и материнской хромосоме.